|

�ߘa�P�N�x�p

|

���@���֗̕����l���A���̃T�C�g�̉^�c�𑽑�̎��Ԃ������čX�V���Ă��Ă��A���̔M�ӂ��S�R�������Ȃ��̂ŁA�����A�ߘa���N����́A�@���ʂɎ�肾���̂́A�~�߂��B�@

�@�@�@�@�@�@�ߋ����̉����ǂ�ł��������B |

|

�����R�O�N�x�@�}���V�����Ǘ��m����

|

�k��@21�l�@�����Z��Ɋւ��鎟�̋L�q�̂����A���z��@�i���a25 �N�@����201���j�̋K��ɂ��A����Ă�����̂͂ǂꂩ�B

1�@���z��́A�h�Βn��y�я��h�Βn��O�ɂ��鋤���Z��z���悤�Ƃ���ꍇ�ŁA���̑��z�ɌW�镔���̏��ʐς̍��v��5m2 �ł���Ƃ��́A���z�m�F����K�v�͂Ȃ��B

�Z�@�������B�@�h�Βn��y�я��h�Βn��O�ɂ��鋤���Z��z�ŁA���ʐς��P�O�u�ȓ��Ȃ�A���z�m�F����K�v�͂Ȃ��B

�@�@�����Q�W�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��Q�P�v�@�A�@�����Q�T�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��S�P�v�@�A�����Q�S�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u�Q�O�v�@�A�����P�S�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��Q�P�v �A�����P�R�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��Q�T�v

�@���z��@������A��N�A�����炱���炩��A�Q�A�R��͏o�肳���B

�@

�@��{�I�ɁA�V���������̌��z��z�ƂȂ�ƌ��z��́A���H�O�ɍs���Ȃǂ̊W����Ɍ��z�m�F�\�������āA�p�r�n��A���H�̐ږʏ�ԁA�������A�e�ϗ��A�\���Ȃǂ̃`�F�b�N���Ȃ���Ȃ�܂���B

�@���ꂪ�A���z��@��U��

�@�u�i���z���̌��z���Ɋւ���\���y�ъm�F�j

�@��Z���@���z����A��ꍆ�����O���܂łɌf�������z�������z���悤�Ƃ���ꍇ�i���z���悤�Ƃ���ꍇ�ɂ����ẮA���z�������z��ɂ����đ�ꍆ�����O���܂łɌf����K�͂̂��̂ƂȂ�ꍇ���܂ށB�j�A�����̌��z���̑�K�͂̏C�U�Ⴕ���͑�K�̖͂͗l�ւ����悤�Ƃ���ꍇ���͑�l���Ɍf���錚�z�������z���悤�Ƃ���ꍇ�ɂ����ẮA���Y�H���ɒ��肷��O�ɁA���̌v�悪���z��W�K��i���̖@�����тɂ���Ɋ�Â����ߋy�я��̋K��i�ȉ��u���z��@�߂̋K��v�Ƃ����B�j���̑����z���̕~�n�A�\�����͌��z�ݔ��Ɋւ���@�����тɂ���Ɋ�Â����ߋy�я��̋K��Ő��߂Œ�߂���̂������B�ȉ������B�j���K��������̂ł��邱�Ƃɂ��āA�m�F�̐\�������o���Č��z�厖�̊m�F���A�m�F�Ϗ̌�t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Y�m�F�������z���̌v��̕ύX�i���y��ʏȗ߂Œ�߂�y���ȕύX�������B�j�����āA��ꍆ�����O���܂łɌf���錚�z�������z���悤�Ƃ���ꍇ�i���z���悤�Ƃ���ꍇ�ɂ����ẮA���z�������z��ɂ����đ�ꍆ�����O���܂łɌf����K�͂̂��̂ƂȂ�ꍇ���܂��B�j�A�����̌��z���̑�K�͂̏C�U�Ⴕ���͑�K�̖͂͗l�ւ����悤�Ƃ���ꍇ���͑�l���Ɍf���錚�z�������z���悤�Ƃ���ꍇ���A���l�Ƃ���B

�@�@�@��@�ʕ\���i���j���Ɍf����p�r�ɋ�������ꌚ�z���ŁA���̗p�r�ɋ����镔���̏��ʐς̍��v���S�������[�g���������

�@�@�@��@�ؑ��̌��z���ŎO�ȏ�̊K����L���A���͉��זʐς��ܕS�������[�g���A�������\�O���[�g���Ⴕ���͌��̍������チ�[�g���������

�@�@�@�O�@�ؑ��ȊO�̌��z���œ�ȏ�̊K����L���A���͉��זʐς���S�������[�g���������

�@�@�@�l�@�O�O���Ɍf���錚�z���������ق��A�s�s�v����Ⴕ���͏��s�s�v����i��������s���{���m�����s���{���s�s�v��R�c��̈ӌ����Ďw�肷����������B�j�Ⴕ���͌i�ϖ@�i�����\�Z�N�@����S�\���j�掵�\�l���ꍀ�̏��i�ϒn��i�s���������w�肷����������B�j�����͓s���{���m�����W�s�����̈ӌ����Ă��̋��̑S���Ⴕ���͈ꕔ�ɂ��Ďw�肷������ɂ����錚�z��

�@�Q�@�O���̋K��́A�h�Βn��y�я��h�Βn��O�ɂ����Č��z���z���A���z���A���͈ړ]���悤�Ƃ���ꍇ�ŁA���̑��z�A���z���͈ړ]�ɌW�镔���̏��ʐς̍��v���\�������[�g���ȓ��ł���Ƃ��ɂ��ẮA�K�p���Ȃ��B

�@�R�@���z�厖�́A��ꍀ�̐\��������o���ꂽ�ꍇ�ɂ����āA���̌v�悪���̊e���̂����ꂩ�ɊY������Ƃ��́A���Y�\���������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

�@�@�@��@���z�m�@��O���ꍀ�A��O���̓��ꍀ�A��O���̎O��ꍀ�A���\���̓��ꍀ�Ⴕ���͑��\���̎O��ꍀ�̋K�薔�͓��@��O���̓��O���̋K��Ɋ�Â����̋K��Ɉᔽ����Ƃ��B

�@�@�@��@�\���v�ꋉ���z�m�ȊO�̈ꋉ���z�m�����z�m�@���\���̓��ꍀ�̌��z���̍\���v���s���ꍇ�ɂ����āA���Y���z�����\���W�K��ɓK�����邱�Ƃ��\���v�ꋉ���z�m���m�F�����\���v�ɂ����̂łȂ��Ƃ��B

�@�@�@�O�@�ݔ��v�ꋉ���z�m�ȊO�̈ꋉ���z�m�����z�m�@���\���̎O��ꍀ�̌��z���̐ݔ��v���s���ꍇ�ɂ����āA���Y���z�����ݔ��W�K��ɓK�����邱�Ƃ�ݔ��v�ꋉ���z�m���m�F�����ݔ��v�ɂ����̂łȂ��Ƃ��B

�@�S�@���z�厖�́A��ꍀ�̐\�����������ꍇ�ɂ����ẮA������ꍆ�����O���܂łɌW����̂ɂ��Ă͂��̎���������O�\�ܓ��ȓ��ɁA������l���ɌW����̂ɂ��Ă͂��̎��������玵���ȓ��ɁA�\���ɌW�錚�z���̌v�悪���z��W�K��ɓK�����邩�ǂ�����R�����A�R���̌��ʂɊ�Â��Č��z��W�K��ɓK�����邱�Ƃ��m�F�����Ƃ��́A���Y�\���҂Ɋm�F�Ϗ���t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�T�@���z�厖�́A�O���̏ꍇ�ɂ����āA�\���ɌW�錚�z���̌v�悪��Z���̎O��ꍀ�̍\���v�Z�K���������v������̂ł���Ƃ��́A���z�傩�瓯��掵���̓K������ʒm�����͂��̎ʂ��̒�o�����ꍇ�Ɍ���A��ꍀ�̋K��ɂ��m�F�����邱�Ƃ��ł���B

�@�U�@���z�厖�́A��l���̏ꍇ�i�\���ɌW�錚�z���̌v�悪��Z���̎O��ꍀ�̓���\���v�Z��i���\���ꍀ��C�̐��߂Œ�߂��ɏ]���\���v�Z�œ����C�ɋK�肷����@�ɂ����̂ɂ�Ċm���߂�����S����L���邱�ƂɌW�镔���Ɍ���B�j�ɓK�����邩�ǂ�����R������ꍇ���̑����y��ʏȗ߂Œ�߂�ꍇ�Ɍ���B�j�ɂ����āA��l���̊��ԓ��ɓ��Y�\���҂ɑ�ꍀ�̊m�F�Ϗ���t���邱�Ƃ��ł��Ȃ������I�ȗ��R������Ƃ��́A�O�\�ܓ��͈͓̔��ɂ����āA��l���̊��Ԃ��������邱�Ƃ��ł���B���̏ꍇ�ɂ����ẮA���̎|�y�т��̉���������ԕ��тɂ��̊��Ԃ��������闝�R���L�ڂ����ʒm�����̊��ԓ��ɓ��Y�\���҂Ɍ�t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�V�@���z�厖�́A��l���̏ꍇ�ɂ����āA�\���ɌW�錚�z���̌v�悪���z��W�K��ɓK�����Ȃ����Ƃ�F�߂��Ƃ��A���͌��z��W�K��ɓK�����邩�ǂ��������肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ������ȗ��R������Ƃ��́A���̎|�y�т��̗��R���L�ڂ����ʒm�����̊��ԁi�O���̋K��ɂ���l���̊��Ԃ����������ꍇ�ɂ��ẮA���Y������̊��ԁj���ɓ��Y�\���҂Ɍ�t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�W�@��ꍀ�̊m�F�Ϗ̌�t������łȂ���A�����̌��z���̌��z�A��K�͂̏C�U���͑�K�̖͂͗l�ւ̍H���́A���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

�@�X�@��ꍀ�̋K��ɂ��m�F�̐\�����A�����̊m�F�Ϗؕ��тɑ�Z���y�ё掵���̒ʒm���̗l���́A���y��ʏȗ߂Œ�߂�B�v

�@�ł��B

�@�܂�A�ǂ�ȏꍇ�Ɍ��z�m�F�\�����K�v�ƂȂ�̂��Ƃ����ƁA

�@�@�P�D �����̐V�z�͂��Ȃ炸�A

�@�@�Q�D �h�Βn��Ə��h�Βn����̂P�O�u�i�U�����x�j���鑝�E���z�E�ړ]�A

�@�@�R�D ��K�͂̏C�U�A��K�̖͂͗l�ւ��A

�@�@�S�D ���ꌚ�z���i�}���V�����������Z��œ���܂��j�łP�O�O�u����p�r�ύX�̏ꍇ�A�܂�

�@�@�T�D �ؑ��łR�K�ȏ���K�v�ł��B

�@���z��@��U���P���P���� �ʕ\���(��)���Ɍf����p�r�ɋ�����h���ꌚ�z���h�Ƃ́A�u�a�@�A�f�Ï��i���҂̎��e�{�݂�������̂Ɍ���B�j�z�e���A���فA���h�A�����Z���A��h�ɂ��̑������ɗނ�����̂Ő��߂Œ�߂���́v

�@�Ƃ���A

�@�ݖ�̋����Z����Y�����܂�

�@�����ŁA�ݖ�́u�h�Βn��y�я��h�Βn���O�ɂ��鋤���Z��z���悤�Ƃ���ꍇ�ŁA�������z�ɌW�镔���̏��ʐς̍��v��5m2 �v�Ȃ�A���z��@��U���Q����

�@�u�Q�@�O���̋K��́A�h�Βn��y�я��h�Βn��O�ɂ����Č��z���z���A���z���A���͈ړ]���悤�Ƃ���ꍇ�ŁA���̑��z�A���z���͈ړ]�ɌW�镔���̏��ʐς̍��v���\�������[�g���ȓ��ł���Ƃ��ɂ��ẮA�K�p���Ȃ��B�v

�@�ɊY�����A�h�Βn��y�я��h�Βn��O�ŁA�܂��A���z�̏��ʐς�10�u�ȉ��̂T�u�ł���̂ŁA���z�m�F����K�v�͂Ȃ��́A�������B

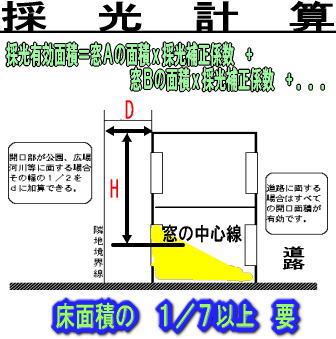

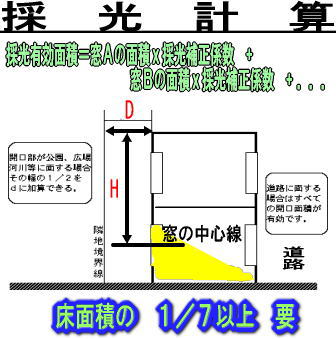

2�@���߂Œ�߂�Z�p�I��ɏ]���Ċ��C�ݔ���݂����ꍇ�������A�����Z��̋����ɂ͊��C�̂��߂̑����̑��̊J������݂��A���̊��C�ɗL���ȕ����̖ʐς́A���̋����̏��ʐςɑ��āA20

����1�ȏ�Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�Z�@�������B �@�����̊��C�ݔ��́A���ʐςɑ��āA20 ����1�ȏ�Ƃ��邱�ƁB

�@�@�����Q�X�N�@�Ǘ��Ɩ���C�Ҏ����@�u��P�W�v�@�A�@�����Q�T�N�@�Ǘ��Ɩ���C�Ҏ����@�u��Q�O�v�@�A�@�@�����P�X�N�@�Ǘ��Ɩ���C�Ҏ����@�u��Q�S�v�@�@�A�����P�T�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u�S�S�v�@�Ȃǁ@�ǂ��o�肪����B

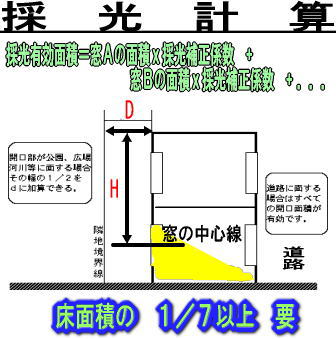

�@�܂��A���C�ݔ��̕K�v���́A�̌��ƕ���ŁA���z��@��Q�W��

�@�u�i�����̍̌��y�ъ��C�j

�@���\�����@�Z��A�w�Z�A�a�@�A�f�Ï��A��h�ɁA���h���̑������ɗނ��錚�z���Ő��߂Œ�߂���̂̋����i���Z�̂��߂̋����A�w�Z�̋����A�a�@�̕a�����̑������ɗނ�����̂Ƃ��Đ��߂Œ�߂���̂Ɍ���B�j�ɂ́A�̌��̂��߂̑����̑��̊J������݂��A���̍̌��ɗL���ȕ����̖ʐς́A���̋����̏��ʐςɑ��āA�Z��ɂ��Ă͎����̈�ȏ�A���̑��̌��z���ɂ��Ă͌ܕ��̈ꂩ��\���̈�܂ł̊Ԃɂ����Đ��߂Œ�߂銄���ȏ�Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A�n�K�Ⴕ���͒n���H�앨���ɐ݂��鋏�����̑������ɗނ��鋏�����͉����x������K�v�Ƃ����Ƃ��s����Ǝ����̑��p�r���ނȂ������ɂ��ẮA���̌���łȂ��B

�@�Q�@�����ɂ͊��C�̂��߂̑����̑��̊J������݂��A���̊��C�ɗL���ȕ����̖ʐς́A���̋����̏��ʐςɑ��āA��\���̈�ȏ�Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A���߂Œ�߂�Z�p�I��ɏ]�Ċ��C�ݔ���݂����ꍇ�ɂ����ẮA���̌���łȂ��B

�@�R�@�ʕ\���i���j���i��j���Ɍf����p�r�ɋ�������ꌚ�z���̋������͌��z���̒������A�������̑��̎��ł��܂ǁA����낻�̑����g�p����ݔ��Ⴕ���͊���݂������́i���߂Œ�߂���̂������B�j�ɂ́A���߂Œ�߂�Z�p�I��ɏ]�āA���C�ݔ���݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�S�@�ӂ��܁A��q���̑������J�����邱�Ƃ��ł�����̂Ŏd��ꂽ�́A�O�O���̋K��̓K�p�ɂ��ẮA�ꎺ�Ƃ݂Ȃ��B�v

�@�Ƃ���܂��B

�@�����ŁA

�@�������Ƃ́A���z��@��Q���l���ɂ��ƁA

�@�@�u�����i�Ƃ́j�@�@���Z�A�����A��ƁA�W��A��y���̑������ɗނ���ړI�̂��߂Ɍp���I�Ɏg�p���鎺�������B�v�Ƃ���܂��B

�@�@��̓I�ɂ́A���ԁA�_�C�j���O�A�L�b�`���A�Q���A�q�������A���ڎ��A���֓� �p���I�Ɏg�p���镔���Ől���p���I�Ɏg�p����̂ō̌��E���C���̑����q���ɂ��Ă̌��܂肪����܂��B

�@�@���ցA�L����K�i�͋����ł͂���܂���B�֏��A���������p���Ԃ��ꎞ�I�Ȃ̂ŋ����ł͂���܂���B

�@�������ɋ��߂��鎺�����Z���D�D�D�ǍD�Ȏ������Z�����������邽�߂ɁA�̌��A���C�A�h���A�Չ��A���x�����A�L�Q�ȉ��w�����̋K��������܂��B

�@�����C���K�v�ł��B�D�D�D�����Ől���ċz������ƁA�_�f�������_���Y�f���r�o�����C����������܂��B�����ŁA���̋K�肪����܂��B

�@�@���z��@�ł́A�̌��Ƃ��Ɋ��C�ɂ��Ă��A���Ȃǂ̑傫�����߁A�����̏ꍇ�A���ʐς̂P�^�Q�O�ȏ�Ƃ��Ă��܂��B

�@�����ŁA���z��@��Q�W���Q���ɂ��A�ݖ�́u���߂Œ�߂�Z�p�I��ɏ]���Ċ��C�ݔ���݂����ꍇ�������A�����Z��̋����ɂ͊��C�̂��߂̑����̑��̊J������݂��A���̊��C�ɗL���ȕ����̖ʐς́A���̋����̏��ʐςɑ��āA20

����1�ȏ�Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��́A�������B

3�@��v�\���������ω\���ł��鋤���Z���3�K�i���K�ȊO�̊K�j�ɂ��ẮA���̊K�ɂ����鋏���̏��ʐς̍��v��150 m2 �ł���ꍇ�A���̊K������K���͒n��ɒʂ���2�ȏ�̒��ʊK�i��݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

X�@����Ă���B�@��v�\���������ω\���ł��鋤���Z���3�K�Ȃ�A���̊K�ɂ����鋏���̏��ʐς̍��v�́A�Q�O�O�u����ƁA���̊K������K���͒n��ɒʂ���2�ȏ�̒��ʊK�i��݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B1�T0�u�Ȃ�Y�����Ȃ��B

�@�����Q�S�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��Q�S�v�@�A�@�����Q�O�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��Q�O�v�@�A�@�����Q�O�N�@�Ǘ��Ɩ���C�Ҏ����@�u��P�W�v�@�A�@�����P�U�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u�Q�P�v�@�A�@�����P�S�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��S�P�v�@�B

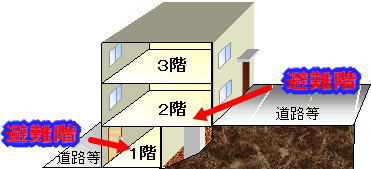

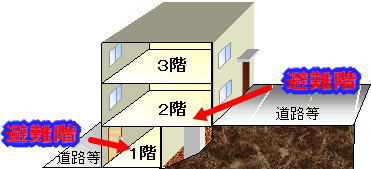

�@���K�Ƃ́A�������������ł����A���ڒn��֒ʂ���o����������K�̂��Ƃł��B

�@��ʓI�ɂ͒n��ɏo��1�K�ł����A���z�����ΖʂɌ��Ă��Ă���ꍇ�Ȃǂł́A1�K�ȊO�̊K�����K�ɂȂ邱�Ƃ�����A�����ɂ���Ă͔��K���������݂��邱�Ƃ�����܂��B

�@

�@�@���z��@�ł́A�n�k��Д������Ȃǂً̋}���ɑ����̐l�����S�ɔ��ł���悤�ɁA�����̗p�r��K���ɉ����u���ʊK�i�v��u���K�i�v�̐ݒu���`���t���Ă��܂��B

�@���Ȃ݂Ɂu���ʊK�i�v�Ƃ́A�����̏�w�K�܂��͒n���K����A�n��܂��͔��K�ɒ��ʂ���K�i�̂��Ƃł��B�K�i���玟�̊K�i�ւ͉\�Ȍ���Z���A���������̂Ƃ��A�o�H�����f����邱�ƂȂ��A�܂������Ȃ��e�Ղɔ��ł�����̂ƋK�肳��Ă��܂��B

�@�u���K�i�v�́A�@�������K�i�A�A���O���K�i�A�B���ʔ��K�i��3��ނɋ�ʂ���Ă��܂��B

�@

�@���K�ȊO�̊K�ł́A���z��@�{�s�ߑ�P�Q�P���A

�@�u�i��ȏ�̒��ʊK�i��݂���ꍇ�j

�@��S��\����@���z���̔��K�ȊO�̊K�����̊e���̂����ꂩ�ɊY������ꍇ�ɂ����ẮA���̊K������K���͒n��ɒʂ����ȏ�̒��ʊK�i��݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�@�@��@����A�f��فA���|��A�ϗ���A������͏W���̗p�r�ɋ�����K�ł��̊K�ɋq�ȁA�W����̑������ɗނ�����̂�L�������

�@�@�@��@���i�̔��Ƃ��c�ޓX�܁i���ʐς̍��v����ܕS�������[�g��������̂Ɍ���B��S��\����A��S��\�l���ꍀ�y�ё�S��\���O���ɂ����ē����B�j�̗p�r�ɋ�����K�ł��̊K�ɔ����L�������

�@�@�@�O�@���Ɍf����p�r�ɋ�����K�ł��̊K�ɋq�ȁA�q�����̑������ɗނ�����̂�L������́i�܊K�ȉ��̊K�ŁA���̊K�̋����̏��ʐς̍��v���S�������[�g�������A���A���̊K�ɔ���L���ȃo���R�j�[�A���O�ʘH���̑������ɗނ�����̋y�т��̊K������K���͒n��ɒʂ��钼�ʊK�i�ő�S��\�O�����͑�O���̋K��ɓK��������̂��݂����Ă�����̕��тɔ��K�̒���K���͒����K�ł���܊K�ȉ��̊K�ł��̊K�̋����̏��ʐς̍��v���S�������[�g�����Ȃ����̂������B�j

�@�@�@�@�@�C�@�L���o���[�A�J�t�F�[�A�i�C�g�N���u���̓o�[

�@�@�@�@�@���@���t����Ƃ��̑��q�̐��I�D��S�ɉ����Ă��̋q�ɐڐG��������c�Ƃ��c�ގ{��

�@�@�@�@�@�n�@�k�[�h�X�^�W�I���̑�����ɗނ��鋻�s��i����A�f��ٖ��͉��|��ɊY��������̂������B�j

�@�@�@�@�@�j�@���ِ�������q�̋x�e�̗p�ɋ�����{��

�@�@�@�@�@�z�@�X�܌^�d�b�ِ��Љ�c�Ƃ��̑�����ɗނ���c�Ƃ��c�ޓX��

�@�@�@�l�@�a�@�Ⴕ���͐f�Ï��̗p�r�ɋ�����K�ł��̊K�ɂ�����a���̏��ʐς̍��v���͎��������{�ݓ��̗p�r�ɋ�����K�ł��̊K�ɂ����鎙�������{�ݓ��̎傽��p�r�ɋ����鋏���̏��ʐς̍��v���A���ꂼ��\�������[�g���������

�@�@�@�܁@�z�e���A���َႵ���͉��h�̗p�r�ɋ�����K�ł��̊K�ɂ�����h�����̏��ʐς̍��v�A�����Z��̗p�r�ɋ�����K�ł��̊K�ɂ����鋏���̏��ʐς̍��v���͊�h�ɂ̗p�r�ɋ�����K�ł��̊K�ɂ�����Q���̏��ʐς̍��v���A���ꂼ��S�������[�g���������

�@�@�@�Z�@�O�e���Ɍf����K�ȊO�̊K�Ŏ��̃C���̓��ɊY���������

�@�@�@�@�@�C�@�Z�K�ȏ�̊K�ł��̊K�ɋ�����L������́i��ꍆ�����l���܂łɌf����p�r�ɋ�����K�ȊO�̊K�ŁA���̊K�̋����̏��ʐς̍��v���S�������[�g�������A���A���̊K�ɔ���L���ȃo���R�j�[�A���O�ʘH���̑������ɗނ�����̋y�т��̊K������K���͒n��ɒʂ��钼�ʊK�i�ő�S��\�O�����͑�O���̋K��ɓK��������̂��݂����Ă�����̂������B�j

�@�@�@�@�@���@�܊K�ȉ��̊K�ł��̊K�ɂ����鋏���̏��ʐς̍��v�����K�̒���K�ɂ��Ă͓�S�������[�g�����A���̑��̊K�ɂ��Ă͕S�������[�g���������

�@�Q�@��v�\���������ω\���ł��邩�A���͕s�R�ޗ��ő����Ă��錚�z���ɂ��đO���̋K���K�p����ꍇ�ɂ́A�������u�\�������[�g���v�Ƃ���̂́u�S�������[�g���v�ƁA�u�S�������[�g���v�Ƃ���̂́u��S�������[�g���v�ƁA�u��S�������[�g���v�Ƃ���̂́u�l�S�������[�g���v�Ƃ���B

�@�R�@��ꍀ�̋K��ɂ����K���͒n��ɒʂ����ȏ�̒��ʊK�i��݂���ꍇ�ɂ����āA�����̊e��������e���ʊK�i�Ɏ���ʏ�̕��s�o�H�̂��ׂĂɋ��ʂ̏d����Ԃ�����Ƃ��ɂ����铖�Y�d����Ԃ̒����́A�O���ɋK�肷����s�����̐��l�̓̈�������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�������A�����̊e��������A���Y�d����Ԃ��o�R���Ȃ��ŁA����L���ȃo���R�j�[�A���O�ʘH���̑������ɗނ�����̂ɔ��邱�Ƃ��ł���ꍇ�́A���̌���łȂ��B�v

�@�Ƃ���A

�@���ɁA���G�ȍ\���ł��B

�@�ʏ�Ȃ�A�����Z��́A���z��@�{�s�ߑ�P�Q�P���P���T���ɂ��A

�@�u�܁@�z�e���A���َႵ���͉��h�̗p�r�ɋ�����K�ł��̊K�ɂ�����h�����̏��ʐς̍��v�A�����Z��̗p�r�ɋ�����K�ł��̊K�ɂ����鋏���̏��ʐς̍��v���͊�h�ɂ̗p�r�ɋ�����K�ł��̊K�ɂ�����Q���̏��ʐς̍��v���A���ꂼ���S�������[�g����������v

�@�Ƃ���A

�@�����Z��ł́A���̊K�ɂ����鋏���̏��ʐς̍��v���P�O�O�u����ƁA���̊K������K���͒n��ɒʂ����ȏ�̒��ʊK�i��݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł����A�ݖ�ł́A�u��v�\���������ω\���v�ƂȂ��Ă���̂��A���ł��B

�@����ƁA���z��@�{�s�ߑ�P�Q�P���Q����

�@�u�Q�@��v�\���������ω\���ł��邩�A���͕s�R�ޗ��ő����Ă��錚�z���ɂ��đO���̋K���K�p����ꍇ�ɂ́A�������u�\�������[�g���v�Ƃ���̂́u�S�������[�g���v�ƁA�u�S�������[�g���v�Ƃ���̂́u��S�������[�g���v�ƁA�u��S�������[�g���v�Ƃ���̂́u�l�S�������[�g���v�Ƃ���B�v

�@�Ƃ��邽�߁A

�@��v�\���������ω\���Ȃ�A���̊K�ɂ����鋏���̏��ʐς̍��v���P�O�O�u�́A�Q�O�O�u�ƕύX�����̂ł��B

�@�����ŁA�u��v�\���������ω\���ł��鋤���Z���3�K�i���K�ȊO�̊K�j�ɂ��ẮA���̊K�ɂ����鋏���̏��ʐς̍��v��150 �u �ł���ꍇ�A���̊K������K���͒n��ɒʂ���2�ȏ�̒��ʊK�i��݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�́u���̊K�ɂ����鋏���̏��ʐς̍��v��150

�u�v�́A�Q�O�O�u���Ă��Ȃ����߁A���̊K������K���͒n��ɒʂ���2�ȏ�̒��ʊK�i��݂��Ȃ��Ă��������߁A���ł��B

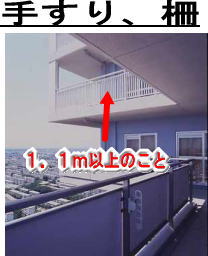

4�@�h�Βn����ɂ��鋤���Z��̉���ɐ݂��鍂��2m�̊Ŕ́A���̎�v�ȕ�����s�R�ޗ��ő���A���͂�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�Z�@�������B�@�h�Βn����ɂ��鋤���Z��̉���ɐ݂���ŔȂ�A�����ɊW�Ȃ��A���̎�v�ȕ�����s�R�ޗ��ő���A���͂�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�����Q�T�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��Q�O�v�@�A�����Q�S�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��Q�O�v�A�@�����P�T�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��Q�O�v�@

�@�@�Ŕ��̖h�Α[�u�́A���z��@��U�U��

�@�u�i�Ŕ��̖h�Α[�u�j

�@��Z�\�Z���@�h�Βn����ɂ���ŔA�L�����A���������̑������ɗނ���H�앨�ŁA���z���̉���ɐ݂�����̖��͍����O���[�g������������̂́A���̎�v�ȕ�����s�R�ޗ��ő���A���͂�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v

�@�Ƃ���A

�@�Ŕ��̖h�Α[�u�̌��z��@��U�U���́A�h�Βn�悾���̋K���ł��B���h�Βn��ł͋K��������܂���B

�@�@�ŔA�L�����A�������Ȃǂ�

�@�@�@�@����ɐ݂���ꍇ�i�����͊W�Ȃ��j�@�܂���

�@�@�@�A�����R������������́@��

�@�@���̎�v�ȕ������A

�@�@�C�D�s�R�ޗ��ő��邩

�@�@���D�s�R�ޗ��ł������@���ƁB

�@�ł���A

�@�h�Βn����ɂ��鋤���Z��̉���ɐ݂��鍂��2m�̊Ŕ́A���̎�v�ȕ�����s�R�ޗ��ő���A���͂�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��́A�������B

�����F�S�@

�@�@����I�@�I�����R�́@�P�O�O�u���@�Q�O�O�u�@�ɂȂ�Ƃ͏��ʓ|�B�@

�@�@�܂��A�I�����S�́u���́v�͏𐳊m�Ɋo���Ă��Ȃ��ƁA�Ђ�������B�@�������R���Ԃ����������B

�@�@

�@���z��@�@�ɂ��ẮA�ʓr�@�@�u�v��@���z��@�v�@�@������܂�����A�����p���������B

�@�����ŁA��v�\�����Ƃ��A�ω\���E���ω\���A�s�R�ޗ��Ȃǂ�����Ă��������B

�@�܂��A�ߋ����̉���ł��A�@���z��@�@�@���������o���Ă��܂�����A��������A�Q�l�ɂ��Ă��������B

�s�^�O�t���z��@�@���z�@���z�m�F�@���C�ݔ��@���K�@���ʊK�i�@�h�Βn����@�Ŕ@�R�� |

|

�����R�O�N�x�@�}���V�����Ǘ��m����

|

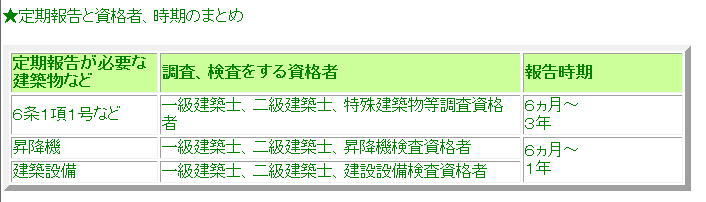

�k��@36�l�@�}���V�����̌����y�ѐݔ��̈ێ��Ǘ��Ɋւ��鎟�̋L�q�̂����A�K�łȂ����̂͂ǂꂩ�B

1�@��K�͏C�U�H���O�Ɏ��{���钲���E�f�f�̈�Ƃ��āA�v�H�}���A�ߋ��ɍs���������E�f�f���ʁA�C�U���̎����������s���B

�Z�@�K�ł���B�@�펯�B

�@�����P�X�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��R�U�v�@�H ���� �u��R�W�v ���Q�l�ɁB

�@�@�������̐ݖ�ł́A������T���܂ł��Ȃ��A�펯�Ƃ��āA��K�͏C�U�H���O�Ɏ��{���钲���E�f�f�̈�Ƃ��āA�v�H�}���A�ߋ��ɍs���������E�f�f���ʁA�C�U���̎����������s���́A�K�ł��B

2�@�\�h�ۑS�̍l�����ɂ����āA�v��I�Ɍ����y�ѐݔ��̓_���A�����E�f�f�A��C�E�C�U�����s���A�s���̏�̔����𖢑R�ɖh�~���邱�ƂƂ����B

�Z�@�K�ł���B

�@������A�����펯�͈̔́B�\�h�ۑS�̍l�����ɂ����āA�v��I�Ɍ����y�ѐݔ��̓_���A�����E�f�f�A��C�E�C�U�����s���A�s���̏�̔����𖢑R�ɖh�~���邱�ƂƂ����́A�K�ł��B

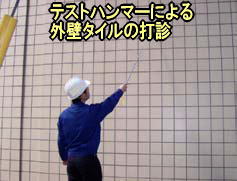

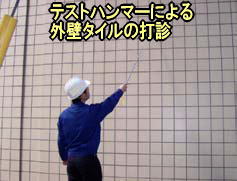

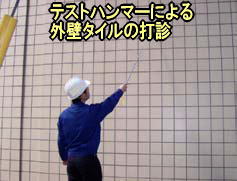

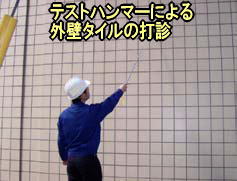

3�@���z��@��12���1���ɋK�肷����茚�z���̒�������̂����A�v�H��3�N�ȓ��Ɏ��{����O�ǃ^�C���̒����́A�ڎ��ɂ��m�F������@�ő����B

�w�@�K�łȂ��B�@�O�ǃ^�C���̒����́A��̓͂��͈͂͑Őf�ŁA���̑��͖ڎ��Ŋm�F���A�ُ킪����A�ڍׂɌ�������B����Ȃ��B

�@�@�����Q�X�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��R�U�v�@�A�����Q�W�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��R�U�v�@�A�@�����Q�V�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��R�V�v�@�A �����Q�U�N�}���V�����Ǘ��m�@�����u��R�U�v�@�A�@�@�����Q�S�N�}���V�����Ǘ��m�����@�u��R�V�v�@�A�����Q�R�N�Ǘ��Ɩ���C�ҁ@�����u��Q�W�v�@�A�@�����Q�P�N�}���V�����Ǘ��m�����@�u��R�W�v�@�A�@�����P�W�N�}���V�����Ǘ��m�����@�u��R�V�v�@�ȂǁB

�@�@�������ނƁA�������K�v�ƂȂ�܂��B

�@�܂��A���z��@��P�Q���́A�����Q�X�N�̃}���V�����Ǘ��m�����@�u��Q�P�v�@�ŁA�o��~�X����������

�@�u�i�A�������j

�@��\����@��Z���ꍀ��ꍆ�Ɍf���錚�z���ň��S��A�h�Ώ㖔�͉q������ɏd�v�ł�����̂Ƃ��Đ��߂Œ�߂���́i���A�s���{���y�ь��z�厖��u���s�����̌��z���i�ȉ����̍��y�ё�O���ɂ����āu�����̌��z���v�Ƃ����B�j�������B�j�y�ѓ��Y���߂Œ�߂���̈ȊO�����茚�z���i�����Ɍf���錚�z�����̑����߂Œ�߂錚�z���������B�ȉ����̏��ɂ����ē����B�j�œ���s�������w�肷����́i�����̌��z���������B�j�̏��L�ҁi���L�҂ƊǗ��҂��قȂ�ꍇ�ɂ����ẮA�Ǘ��ҁB��O���ɂ����ē����B�j�́A�����̌��z���̕~�n�A�\���y�ь��z�ݔ��ɂ��āA���y��ʏȗ߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��A����ɁA�ꋉ���z�m�Ⴕ���͓��z�m���͌��z�����������i�ҏ̌�t���Ă���ҁi�����y�ю����O���ɂ����āu���z���������v�Ƃ����B�j�ɂ��̏̒����i�����̌��z���̕~�n�y�э\���ɂ��Ă̑����A���H���̑��̗̏̓_�����܂݁A�����̌��z���̌��z�ݔ��y�іh�Ό˂��̑��̐��߂Œ�߂�h�ΐݔ��i�ȉ��u���z�ݔ����v�Ƃ����B�j�ɂ��Ă̑�O���̌����������B�j�������āA���̌��ʂ����s�����ɕ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�Q�@���A�s���{�����͌��z�厖��u���s�����̓��茚�z���̊Ǘ��҂ł��鍑�A�s���{���Ⴕ���͎s�����̋@�ւ̒����͂��̈ϔC�����ҁi�ȉ����̏͂ɂ����āu���̋@�ւ̒����v�Ƃ����B�j�́A���Y���茚�z���̕~�n�y�э\���ɂ��āA���y��ʏȗ߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��A����ɁA�ꋉ���z�m�Ⴕ���͓��z�m���͌��z���������ɁA�����A���H���̑��̗̏̓_���i���Y���茚�z���̖h�Ό˂��̑��̑O���̐��߂Œ�߂�h�ΐݔ��ɂ��Ă̑�l���̓_���������B�j�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A���Y���茚�z���i��Z���ꍀ��ꍆ�Ɍf���錚�z���ň��S��A�h�Ώ㖔�͉q������ɏd�v�ł�����̂Ƃ��đO���̐��߂Œ�߂���̋y�ѓ����̋K��ɂ�����s�������w�肷����̂������B�j�̂�������s���������S��A�h�Ώ�y�щq����x�Ⴊ�Ȃ��ƔF�߂Č��z�R����̓��ӂĎw�肵�����̂ɂ��ẮA���̌���łȂ��B

�@�R�@���茚�z�ݔ����i���~�@�y�ѓ��茚�z���̏��~�@�ȊO�̌��z�ݔ����������B�ȉ����̍��y�ю����ɂ����ē����B�j�ň��S��A�h�Ώ㖔�͉q������ɏd�v�ł�����̂Ƃ��Đ��߂Œ�߂���́i�����̌��z���ɐ݂�����̂������B�j�y�ѓ��Y���߂Œ�߂���̈ȊO�̓��茚�z�ݔ����œ���s�������w�肷����́i�����̌��z���ɐ݂�����̂������B�j�̏��L�҂́A�����̓��茚�z�ݔ����ɂ��āA���y��ʏȗ߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��A����ɁA�ꋉ���z�m�Ⴕ���͓��z�m���͌��z�ݔ������������i�ҏ̌�t���Ă���ҁi�����y�ё�\����̎O��ɂ����āu���z�ݔ����������v�Ƃ����B�j�Ɍ����i�����̓��茚�z�ݔ����ɂ��Ă̑����A���H���̑��̗̏̓_�����܂ށB�j�������āA���̌��ʂ����s�����ɕ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�S�@���̋@�ւ̒����́A���A�s���{�����͌��z�厖��u���s�����̌��z���̓��茚�z�ݔ����ɂ��āA���y��ʏȗ߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��A����ɁA�ꋉ���z�m�Ⴕ���͓��z�m���͌��z�ݔ����������ɁA�����A���H���̑��̗̏̓_���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A���Y���茚�z�ݔ����i�O���̐��߂Œ�߂���̋y�ѓ����̋K��ɂ�����s�������w�肷����̂������B�j�̂�������s���������S��A�h�Ώ�y�щq����x�Ⴊ�Ȃ��ƔF�߂Č��z�R����̓��ӂĎw�肵�����̂ɂ��ẮA���̌���łȂ��B

�@�T�@����s�����A���z�厖���͌��z�Ď����́A���Ɍf����҂ɑ��āA���z���̕~�n�A�\���A���z�ݔ��Ⴕ���͗p�r�A���z�ޗ��Ⴕ���͌��z�ݔ����̑��̌��z���̕����i�ȉ��u���z�ޗ����v�Ƃ����B�j�̎��Ⴕ���͈��n���̏A���z���Ɋւ���H���̌v��Ⴕ���͎{�H�̏��͌��z���̕~�n�A�\���Ⴕ���͌��z�ݔ��Ɋւ��钲���i�ȉ��u���z���Ɋւ��钲���v�Ƃ����B�j�̏Ɋւ�������߂邱�Ƃ��ł���B

�@�@�@��@���z���Ⴕ���͌��z���̕~�n�̏��L�ҁA�Ǘ��ҎႵ���͐�L�ҁA���z��A�v�ҁA���z�ޗ����������ҁA�H���ė��ҁA�H���{�H�Җ��͌��z���Ɋւ��钲����������

�@�@�@��@�掵�\�����̓�\���ꍀ�̎w��m�F�����@��

�@�@�@�O�@�掵�\�����̎O�\�܂ܑ̌�ꍀ�̎w��\���v�Z�K��������@��

�@�U�@����s�������͌��z�厖�ɂ��Ă͑�Z���l���A��Z���̓��Z���A�掵���l���A�掵���̎O��l���A�����ꍀ�A��\���Ⴕ���͑�\�O���A��\���ꍀ�����O���܂ŁA�O���ꍀ���͑��\���̓��ꍀ�̋K��̎{�s�ɕK�v�Ȍ��x�ɂ����āA���z�Ď����ɂ��Ă͑����\���̋K��̎{�s�ɕK�v�Ȍ��x�ɂ����āA���Y���z���Ⴕ���͌��z���̕~�n�̏��L�ҁA�Ǘ��ҎႵ���͐�L�ҁA���z��A�v�ҁA���z�ޗ����������ҁA�H���ė��ҁA�H���{�H�Җ��͌��z���Ɋւ��钲���������҂ɑ��A����A���ނ��̑��̕����̒�o�����߂邱�Ƃ��ł���B

�@�V�@���z�厖���͓���s�����̖��ߎႵ���͌��z�厖�̈ϔC�������Y�s�����Ⴕ���͓s���{���̐E���ɂ��Ă͑�Z���l���A��Z���̓��Z���A�掵���l���A�掵���̎O��l���A�����ꍀ�A��\���Ⴕ���͑�\�O���A��\���ꍀ�����O���܂ŁA�O���ꍀ���͑��\���̓��ꍀ�̋K��̎{�s�ɕK�v�Ȍ��x�ɂ����āA���z�Ď����ɂ��Ă͑����\���̋K��̎{�s�ɕK�v�Ȍ��x�ɂ����āA���Y���z���A���z���̕~�n�A���z�ޗ����������҂̍H��A�c�Ə��A�������A�q�ɂ��̑��̎��Ə�A���z�H���ꖔ�͌��z���Ɋւ��钲���������҂̉c�Ə��A���������̑��̎��Ə�ɗ�������A���z���A���z���̕~�n�A���z�ݔ��A���z�ޗ��A���z�ޗ����̐����ɊW�����镨���A�v�}�����̑����z���Ɋւ���H���ɊW�����镨���Ⴕ���͌��z���Ɋւ��钲���ɊW�����镨�����������A�Ⴕ���͎������A���͌��z���Ⴕ���͌��z���̕~�n�̏��L�ҁA�Ǘ��ҎႵ���͐�L�ҁA���z��A�v�ҁA���z�ޗ����������ҁA�H���ė��ҁA�H���{�H�ҎႵ���͌��z���Ɋւ��钲���������҂ɑ��K�v�Ȏ����ɂ��Ď��₷�邱�Ƃ��ł���B�������A�Z���ɗ�������ꍇ�ɂ����ẮA���炩���߁A���̋��Z�҂̏����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�W�@����s�����́A�m�F���̑��̌��z��@�߂̋K��ɂ�鏈�����тɑ�ꍀ�y�ё�O���̋K��ɂ��ɌW�錚�z���̕~�n�A�\���A���z�ݔ����͗p�r�Ɋւ���䒠�����A���A���Y�䒠�i���Y�����y�ѓ��Y�Ɋւ��鏑�ނō��y��ʏȗ߂Œ�߂���̂��܂ށB�j��ۑ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�X�@�O���̑䒠�̋L�ڎ������̑����̐����Ɋւ��K�v�Ȏ����y�ѓ��Y�䒠�i�����̍��y��ʏȗ߂Œ�߂鏑�ނ��܂ށB�j�̕ۑ����Ԃ��̑����̕ۑ��Ɋւ��K�v�Ȏ����́A���y��ʏȗ߂Œ�߂��B�v

�@�Ƃ���A

�@��̓I�ɂ́A

�@�@�@���茚�z�����́u�����v�̌��ʁD�D�D�����ނ˂U������R�N���Ƃɓ���s�����ɕ�

�@�@�A���z�ݔ��E�h�ΐݔ��E���~�@�E�V�Y�{�݂́u�����v�̌��ʂ̕D�D�D�����ނ˂U������P�N�܂ŁA�V�Y�{�݂͔��N���Ƃɓ���s�����ɕ�

�@���s�����ƂƂȂ��Ă��܂��B

�@

�@�����ŁA�ݖ�́u�v�H��3�N�ȓ��Ɏ��{����O�ǃ^�C���̒����v�́A

�@�@�����Q�O�N�@���y��ʏȍ����@��Q�W�Q���@�����F�����Q�W�N�S���Q�T�����y��ʏȁ@�����V�O�R�� (���F���ڃ����N�́A�\��܂���ł����B�j

�@�� �@�� �z �� �� �O ��

�@�@�@�@(�\ ��) �@�O���d �グ�� ��

�@�@�@�@(��)�������@

�@�@�@�@�@�@�J�������A�����Ōp���A�ΕǕ����̂�����̓͂��͈͂��e�X�g�n ���}�[�ɂ��Őf���ɂ��m�F���A���̑��̕����͕K�v�ɉ��� �đo�ዾ�����g�p���ڎ��ɂ��m�F ���A �ُ킪�F�߂�ꂽ��

���ɂ����ẮA������ �����s�ғ��Ɋ�Q �������邨����̂��镔����S�ʓI�Ƀe�X�g �n���}�[�ɂ��Őf���ɂ��m�F�����B�� �����A �v�H��A�O�� ���C��Ⴕ���͗����� �����s�ғ��Ɋ�Q �������邨����̂��� �����̑S�ʓI�ȃe�X �g�n���}�[�ɂ��Őf �������{������

10 �N ���A���� 3 �N �� ���ɗ����ɂ����s �ғ��Ɋ�Q�������� ������̂��镔���� �S�ʓI�ȃe�X�g�n���}�[�ɂ��Őf������ �{���Ă��Ȃ��ꍇ��

�����ẮA�����ɂ�� ���s�ғ��Ɋ� �Q���� ���邨����̂��镔 ����S�ʓI�Ƀe�X�g�n ���}�[�ɂ��Őf�� �ɂ��m�F����i3 �N �ȓ��ɊO�lj��C����

�s���邱�Ƃ��m�� �ł���ꍇ���͕ʓr ���s�ғ� �̈��S�� �m�ۂ��邽�߂̑� ���u���Ă���ꍇ���� ���B�j�B �v

�@�Ƃ���A

�@���茚�z�����́u�����v�̌��ʁD�D�D�����ނ˂U������R�N���Ƃɓ���s�����ɕŁA��{�I�ɂ́A��̓͂��͈͂��e�X�g�n ���}�[�ɂ��Őf�� �A���̑��͖ڎ��ɂ��m�F���A�ُ킪����A�ڍׂȌ��������邱�ƂɂȂ��Ă��܂�����A�v�H��3�N�ȓ��Ɏ��{����O�ǃ^�C���̒����́A�ڎ��ɂ��m�F������@�ő����́A�K�ł͂���܂���B�@�e�X�g�n���}�[�őŐf�����K�v�ł��B

�@�@�Q�l�F�O�ǃ^�C���̕����̒����ł����A�^�C���̕����́A���x�̕ω��A�����E�����A�����̓����A�n�k�ȂǂŁA���n�̃����^����R���N���[�g�Ƃ̐ڒ��͂��s�����A���n�ƕ\�ʂ̃^�C�����������Ĕ������܂��B�^�C������������Ɗ댯�Ȃ��߁A�����͏d�v�ł��B

�@���́A�����̕��@�Ƃ��ẮA

�@�@�E�O�ϖڎ������D�D�D�����]�����ȂǁA��Œ�������B����ɂ͌o�����K�v�B

�@�@�E�Őf�@�D�D�D�e�X�g�n���}�[�ŕ\�ʂ�@���āA���̍��ŕ����f����B������A����ɂ͌o�����K�v�B

�@�@�E�ԊO�����u�@�D�D�D�ԊO���J�����ɂ��A�^�C������^���̕����Ă��镔���ƁA���S�ȕ����Ƃ�M�̓`���̍��i���x���j�ő��肷��B���x���̏o�₷���V�ɍs���Ƃ����B

�@�@�E�����@�D�D�D�R���N���[�g�̋��x�ׂ��̂Ɠ����悤�ɁA�V���~�b�g�n���}�[���ŁA�^�C���ʂɈ��̏Ռ���^���āA���̏Ռ��Ő��������˕Ԃ�̑傫���≹���̈Ⴂ�ŁA����������B

�@��������܂��B

�@�@�@

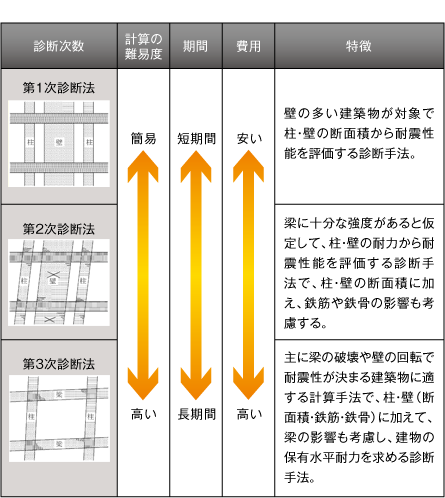

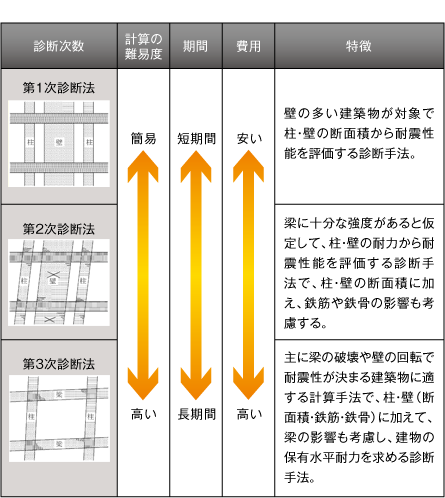

4�@����w�S�R���N���[�g���̊����}���V�����ɑ��Ĉ�ʓI�ɍs���Ă���ϐk�f�f�̕]�����@�ɂ́A�v�Z�̃��x�����قȂ��1���f�f�@�A��2���f�f�@�y�ё�3���f�f�@�����邪�A��1���f�f�@�́A�ȈՂȐf�f�@�ł��邽�߁A�ϐk���\������Ɣ��肷�邽�߂̍\���ϐk����w�W�̒l�������ݒ肳��Ă���B

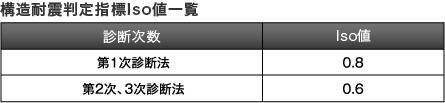

�Z�@�K�ł���B�@�ϐk�f�f�ɂ́A�R�̐f�f�@������A�ȈՂȑ�P���f�f�@�ł́A�\���ϐk����w�W�̒l�@Iso���O�D�W�@�����A��Q���f�f�@�A��R���f�f�@�ł́AIso���O�D�U�@�ł���B

�@�@�����Q�W�N�@�Ǘ��Ɩ���C�Ҏ����@�u��Q�R�v�@�A�@�����Q�S�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��S�Q�v�@�A�@�����Q�O�N�@�Ǘ��Ɩ���C�Ҏ����@�u��Q�W�v�@�A�@�����P�W�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��S�O�v�@

�@�@

�@�@�����̓S�R���N���[�g���̌����ɑ���ϐk�f�f���@�ɂ́A

�@��P���f�f�@�D�D�D��r�I�ϐk�ǂ������z���ꂽ���z���̑ϐk���\�]����ړI�Ƃ����f�f�@�ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ł��ȕւȕ��@�ŁA�Ώی����̊e�K�̒��E�ǂ̒f�ʐςƂ��̊K���x���Ă��錚���d�ʂ���\���ϐk�w�W��]������B��r�I�ǂ̑��������ɂ͓K���Ă��邪�A�ǂ̏��Ȃ������ł͑ϗ͂��ߏ��]�������B�v�}�ʂ��c���Ă���Ό����̏ڍׂȒ������s��Ȃ��Ă��Z���ԂŌv�Z�ł���B

�@��Q���f�f�@�D�D�D�������A���A�ǂȂǂ̉������ނ̔j��s���錚�z���̑ϐk���\�]����ړI�Ƃ����f�f�@�ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���͍l�����Ȃ��B�v�}�ʂ��c���Ă��邱�Ƃ��O��ł���B�e�K�̒��ƕǂ̃R���N���[�g�ƓS�̐��@����I�Ǒϗ͂��v�Z���āA���̊K���x���Ă��錚���d�ʂƔ�r����B���̑�2��v�f�A�ɒZ���A���K�ǔ������̌���������B�R���N���[�g�̈��k���x�E���������̎����A�����̗�ԁi�Ђъ���E�R���E�S�؎K�E�R���N���[�g����j�Ȃǂ̒������K�v�ƂȂ�B1���f�f��茋�ʂ̐M�����������A�������z���i�w�Z�E���ɓ��j�ōł����p����Ă���B���̕��@�ŕ⋭���s���������́A�ߔN�̐V���������n�k�Ȃǂł���Q�����܂����Ă��Ȃ��B�z��n�k�͂�400gal���x�Ƃ�����i�ۗL�����̗͌v�Z��1000gal�j�B

�@��R���f�f�@�D�D�D���A�ǂ̋����ƔS��ɉ����A�����l�������f�f���@�ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�v�}�ʂ��c���Ă��邱�Ƃ��O��ł���B2���f�f�̒��ƕǂɉ����ė����l�����Čv�Z����A���s���z��@�ۗ̕L�����ϗ͌v�Z�Ƃقړ����x�̃��x���Ō����̏I�Ǒϗ͂��v�Z������@�����A�ۗL�����ϗ͌v�Z�̌v�Z��̉���ɍł����E����₷���B�v�Z���ʒʂ�Ɍ������I�Ǒϗ͂ɒB���邩�ۂ��ɂ��āA�\�����ӂ��Ĕ��f����K�v������B���w���z��S�������ΏۂƂȂ鎖�������B

�@�̂R�킪����B��ʓI�ɂ͐f�f�����������Ȃ�قnj��ʂ̐M�����͍����Ȃ�܂��B

�@�����ŁA�ݖ�̑O���u�ϐk�f�f�̕]�����@�ɂ́A�v�Z�̃��x�����قȂ��1���f�f�@�A��2���f�f�@�y�ё�3���f�f�@������v�́A�K�ł��B

�@

�@�����āA�����̑ϐk���̔���ɂ́u�\���ϐk����w�W�@Iso�@�l�v��p���܂��B

�@�\���ϐk����w�W�@Iso�l�@�̎Z����@�͈ȉ��ɂ��܂��B

�@�@Iso ��Es�~Z�~G�~U

�@�@�@Es�F �ϐk�����{�w�W�i��1���f�f���O�D�W�A��2���A3���f�f���O�D�U�j

�@�@�@Z�F�n��w�W�ŁA���̒n��̒n�k������z�肷��n�k���̋����ɂ���W��

�@�@�@G�F�n�Վw�W�ŁA�\�w�n�Ղ̑��������A�n�`���ʁA�n�Ղƌ����̑��ݍ�p�Ȃǂɂ���W��

�@�@�@U�F�p�r�w�W�ŁA�����̗p�r�Ȃǂɂ���W��

�@�@�@Iso���O�D�U�@�̂O�D�U�Ƃ��������́A�P�X�U�W�N�\�����n�k�iM7.9�A�k�x5�j����тP�X�V�W�N�{�錧���n�k�iM7.4�A�k�x5�j�Œ��j�ȏ�̔�Q�����S�R���N���[�g�����z����2���f�f�̌��ʂ��r�����o�����瓱���o����A�P�X�W�P�N�i���a�T�U�N�j�����̌��s�̌��z��@�ɂ��v����錚���Ƃقړ����x�̑ϐk���\��ۗL���Ă���Ɣ��f����܂��B

�@�����ŁA�@Iso�͈�ʓI�ɑ�1���f�f�@�̏ꍇ�͂O�D�W�A��2���E��3���f�f�@�̏ꍇ�͂O�D�U�ł������߁A�ݖ�̌㔼�u��1���f�f�@�́A�ȈՂȐf�f�@�ł��邽�߁A�ϐk���\������Ɣ��肷�邽�߂̍\���ϐk����w�W�̒l�������ݒ肳��Ă�����K�ŁA�I�����S�́A�S�̂Ƃ��ēK�ł��B

�@

�����F�R�@

�@�@����͂�A�펯�ƊO�ǂ̒����Ƒϐk�f�f�̕]���Ƃ́A���I�Ȓm�����v�������A�˂��l�߂�ƁA���Ȃ�̓�₾�B

�@�@�I�����R��I�����S�́A�ߋ��ɂ��o�Ă������A�ēx�A�ŐV�̍�����T�����̂ŁA���������Ԃ����������i��S���ԁj

�s�^�O�t��K�͏C�U�@�����@���z��@��P�Q���@�O�ǃ^�C���̒����@�ϐk�f�f�@Iso���O�D�U�@ |

|

�����R�O�N�x�@�}���V�����Ǘ��m����

|

�k��@40�l�@�}���V�����̍\���Ɋւ��鎟�̋L�q�̂����A�K�łȂ����̂͂ǂꂩ�B

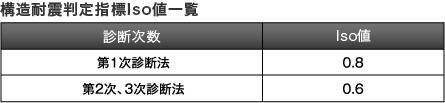

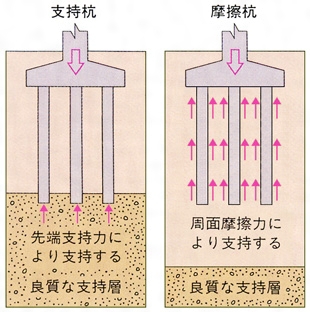

1�@�x���Y�́A�Y�̐�[�����肵���x���w�ɓ��B�����A��ɍY��[�̎x���͂ɂ���ď㕔�d���x������̂ł���B

�Z�@�K�ł���B�@�x���Y�́A�Y�̐�[�����肵���x���w�ɓ��B�����A��ɍY��[�̎x���͂ɂ���ď㕔�d���x������̂ł���B

�@�@�����Q�T�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��S�Q�v�@�A

�@�@

�@�}���V�����Ȃnj��z�����x����n�Ղɂ�����Y��b�ɂ́A�x�������ɂ���āA�@�x���Y�ƇA���C�Y�ɕ������܂��B

�@�@�@ �x���Y�ł͐�[���x���w�ɓ��B�����A��Ƃ��čY�̐�[�ɏ�����ɓ�����[�x���͂ɂ���ĉd���x���܂��B

�@�@�A���C�Y�ł͐�[���x���w�܂œ��B�������A��Ƃ��čY�̑��ʂƒn�ՂƂ̊Ԃɓ������ʖ��C�͂ɂ���ĉd���x���܂��B���C�Y�́A�x���w�����Ȃ�[���ꍇ�ɍ̗p����邱�Ƃ������B

�@�����ŁA�ݖ�́A�x���Y�́A�Y�̐�[�����肵���x���w�ɓ��B�����A��ɍY��[�̎x���͂ɂ���ď㕔�d���x������̂ł���́A�K�ł��B

�@

�@�Ȃ��A

�@

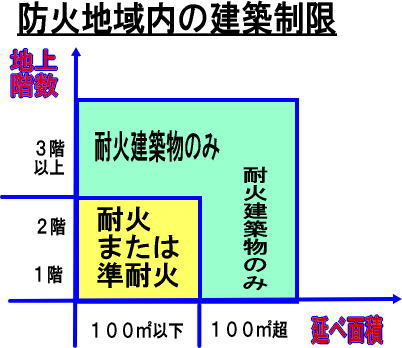

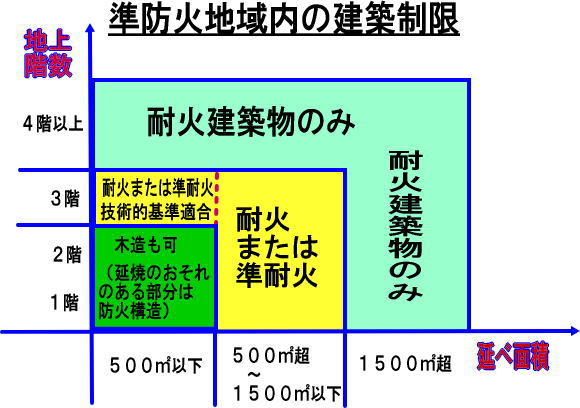

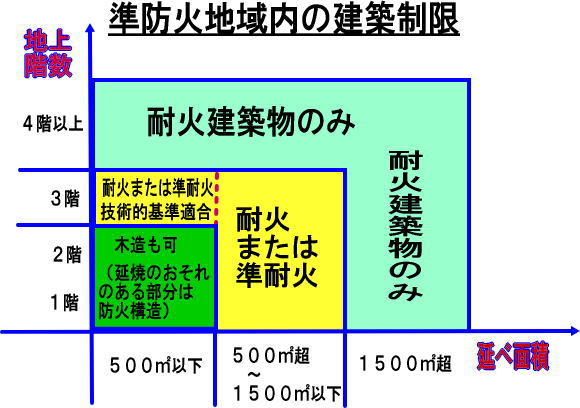

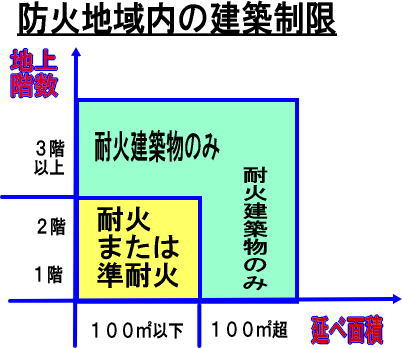

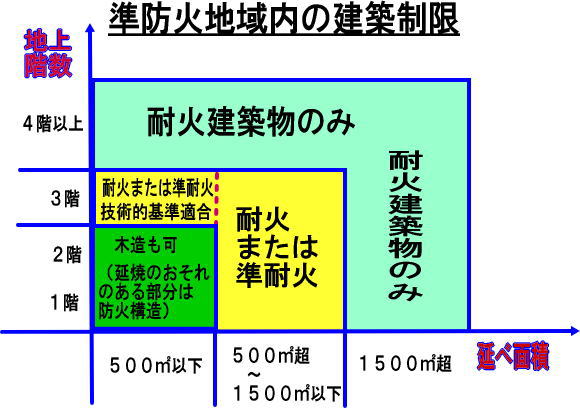

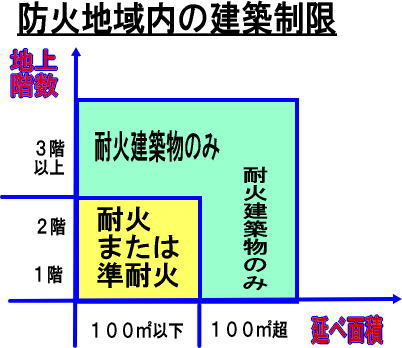

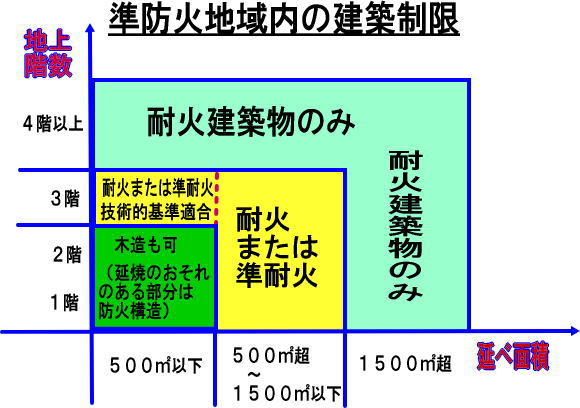

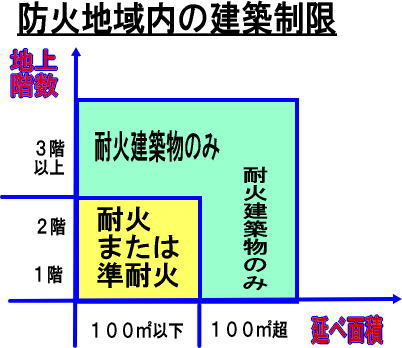

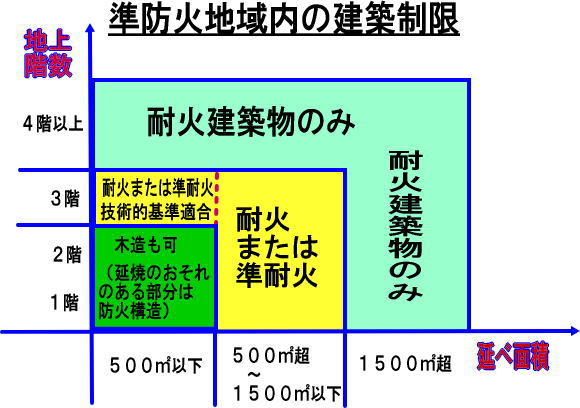

2�@�h�Βn����ɂ���K����2�ʼn��זʐς�500 m2 �̋����Z��́A�ωΌ��z���Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�Z�@�������B �h�Βn����ɂ���K�����R�K�ȏ�A�܂��͉��זʐς�100 m2�ȏ�Ȃ�A�����Z��́A�ωΌ��z���Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�@�����Q�S�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��Q�O�v�@�A�@�@�����P�X�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��Q�P�v

�@�@����ǂ́A���z��@�Ƃ����u�@���v����̎��ł�����A�u�K�����v�ł͂Ȃ��u���������v�ʼn��܂��B

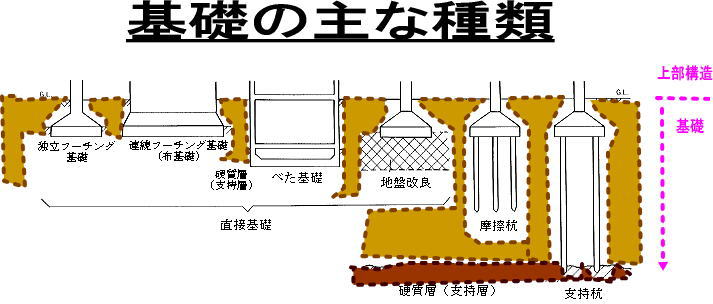

�@�h�Βn����ɂ��錚�z���́A���z��@��U�P��

�@�u�i�h�Βn����̌��z���j

�@�@��Z�\����@�h�Βn����ɂ����ẮA�K�����O�ȏ�ł���A���͉��זʐς��S�������[�g�����錚�z���͑ωΌ��z���Ƃ��A���̑��̌��z���͑ωΌ��z�����͏��ωΌ��z���Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A���̊e���̈�ɊY��������̂́A���̌���łȂ��B

�@�@�@��@���זʐς��\�������[�g���ȓ��̕��ƌ��̕������z���ŁA�O�Njy�ь������h�\���̂���

�@�@�@��@�����s��̏�Ɩ��͋@�B����H��Ŏ�v�\�������s�R�ޗ��ő���ꂽ���̂��̑������ɗނ���\���ł����Ɠ����ȏ�ɉЂ̔����̂�����̏��Ȃ��p�r�ɋ��������

�@�@�@�O�@�����[�g������喔�͕��ŕs�R�ޗ��ő���A���͕���ꂽ����

�@�@�@�l�@�����[�g���ȉ��̖喔�͕��v

�@�Ƃ���A

�@�K�p�̗�O�͂���܂����A���z��@��U�P���ɂ��A�h�Βn����ɂ���K����2�ʼn��זʐς�500 m2 �̋����Z��́A�K���ɊW�Ȃ����זʐς��P�O�O�u���Ă��܂�����A�ωΌ��z���Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��́A�������B

�@�Ȃ��A���h�Βn����ɂ��錚�z�Ȃ�A���z��@��U�Q��������܂��B

�@3�@���z��@��̎�v�\�����Ƃ́A���z���̎��d�Ⴕ���͐ύډd�A�����A�y���Ⴕ���͐������͒n�k���̑��̐k���Ⴕ���͏Ռ����x������̂������B

�w�@����Ă���B�@���z��@��̎�v�\�����Ƃ́A�ǁA���A���A�͂�A�������͊K�i�������A���z���̍\����d�v�łȂ������������Ă���B

�@�����Q�T�N�@�Ǘ��Ɩ���C�Ҏ����@�u��P�V�v�@�A

�@���z��@��Q���i�p��̒�`�j�T���ɂ��A

�@�@�u�܁@��v�\�����@�ǁA���A���A�͂�A�������͊K�i�������A���z���̍\����d�v�łȂ��Ԏd�ؕǁA�Ԓ��A�t�����A�g�����A�ʼn��K�̏��A��蕑��̏��A����A�Ђ����A�Ǖ��I�ȏ��K�i�A���O�K�i���̑������ɗނ��錚�z���̕������������̂Ƃ���B�v

�@�Ƃ���A

�@���z��@��̎�v�\�����Ƃ́A���z���̎��d�Ⴕ���͐ύډd�A�����A�y���Ⴕ���͐������͒n�k���̑��̐k���Ⴕ���͏Ռ����x������̂������́A����Ă��܂��B

�@��v�\�����Ƃ́A�@�ǁA���A���A�͂�A�������͊K�i�������A���z���̍\����d�v�łȂ��Ԏd�ؕǁA�Ԓ��A�t�����A�g�����A�ʼn��K�̏��A��蕑��̏��A����A�Ђ����A�Ǖ��I�ȏ��K�i�A���O�K�i���̑������ɗނ��錚�z���̕������������́A�ł��B

�@

�@�܂��A�ʼn��K�̏��Ȃǂ́A��v�\�������珜����Ă��܂��B

�@�Ȃ��A���z�ɂ������v�\�����̒�`�́A�h�̊ϓ_���炳�ꂽ���̂ł��B�u�\���ϗ͏��v�ȕ����v�Ƃ̈Ⴂ�́A���m�ɗ������Ă������ƁB

�@�@�Q�l�F�\���ϗ͏��v�ȕ����i���z��@�{�s�ߑ�P���R���j

�@�u�O �@�\���ϗ͏��v�ȕ����@��b�A��b�����A�ǁA���A�����g�A�y��A�ށi�����A���Â��A�Αōނ��̑������ɗނ�����̂������B�j�A���ŁA�����Ŗ��͉��ˍށi�͂�A�������̑������ɗނ�����̂������B�j�ŁA���z���̎��d�Ⴕ���͐ύډd�A�ϐ�d�A�����A�y���Ⴕ���͐������͒n�k���̑��̐k���Ⴕ���͏Ռ����x������̂������B

�v

�@

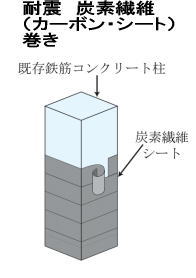

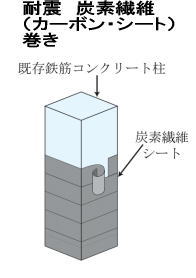

4�@�ϐk���C�H�@�ɂ́A���̂��i�S�苭���j�����コ���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA���ɍ|���������ĕ⋭����H�@������B

�Z�@�K�ł���B�@�ϐk���C�H�@�ɂ́A���̂��i�S�苭���j�����コ���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA���ɍ|���������ĕ⋭����H�@������B

�@�@�����Q�W�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��S�O�v�@�A�@�@�����Q�T�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��S�P�v�@�A�@�����Q�Q�N�@�Ǘ��Ɩ���C�Ҏ����@�u��Q�U�v�@�A�@�����Q�P�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��S�P�v�@�A�@�����P�X�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��S�O�v�@�A�����P�V�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u�S�P�v�@�A�@

�@�n�k�卑�A���{�ł́A�n�k��́A�K�{�����ł��B�W�H�E��_��k�Ђ�A�Q�O�P�P�N�ɋN���������{��k�ЂȂǒn�k�ɂ���Q�͐r��ł��B�ϐk�f�f�̌��ʁA�ϐk���\������Ȃ��i�\���ϐk�w�W�hs

�l���O�D�U�����j�ƂȂ�Ɛk�x���U���x�Ō���������댯��������܂��̂ŁA�ϐk���C�H�������āA�����ł���Q��h���܂��傤�B

�@�@�ϐk�⋭�Ƃ��ẮA�ǂ�u���[�X�̑��݁A���A���̕⋭������������܂��B�܂��A�ǂƒ����q�����Ă��ĉ������̒n�k�͂��W�����āA�����j���Ⴊ����Ă��܂��B

�@�����h�����߂ɁA���ƕǂ̊ԂɌ��ԁE��ځi�X���b�g�j��݂��đϐk���\���グ��H�@������܂��B

�@�s���e�B�`���̒��Ȃǂ́A�n�k�ɂ���āA����f�����댯���������̂ŁA����(�S�苭��)�𑝂��K�v������܂��B�����ŁA���ɍ|����������A�Y�f�i�J�[�{���j�V�[�g�i�@�ہj�������Ē���⋭���܂�����A�ϐk���C�H�@�ɂ́A���̂��i�S�苭���j�����コ���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA���ɍ|���������ĕ⋭����H�@������́A�K�ł��B

�@

�����F�R

�@�ߋ���������Ă���A�Ղ����B�@�T�[�r�X���B

�@�Ȃ��A�u���z��@�̉���v�@���A�u�}���V�����Ǘ��m�@���쎖�����v�@�����Ă��܂��̂ŁA�����p���������B

�s�^�O�t�\���@�x���Y�@���z��@�@�h�Βn����̌��z���@��v�\�����@�ϐk���C�@���ɍ|���������ĕ⋭����H�@

|

|

�����R�O�N�x�@�}���V�����Ǘ��m����

|

�k��@45�l�@�}���V�����̐ݔ��Ɋւ��鎟�̋L�q�̂����A�K�łȂ����̂͂ǂꂩ�B

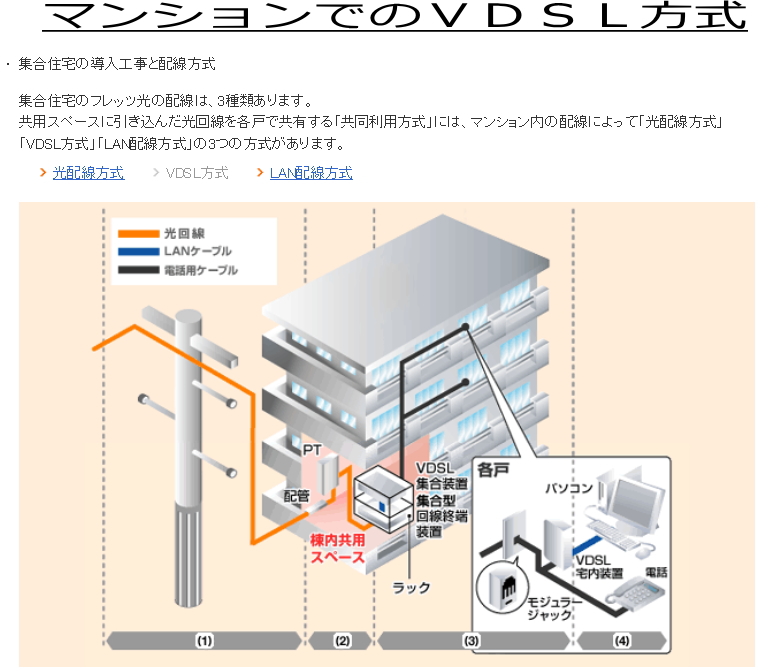

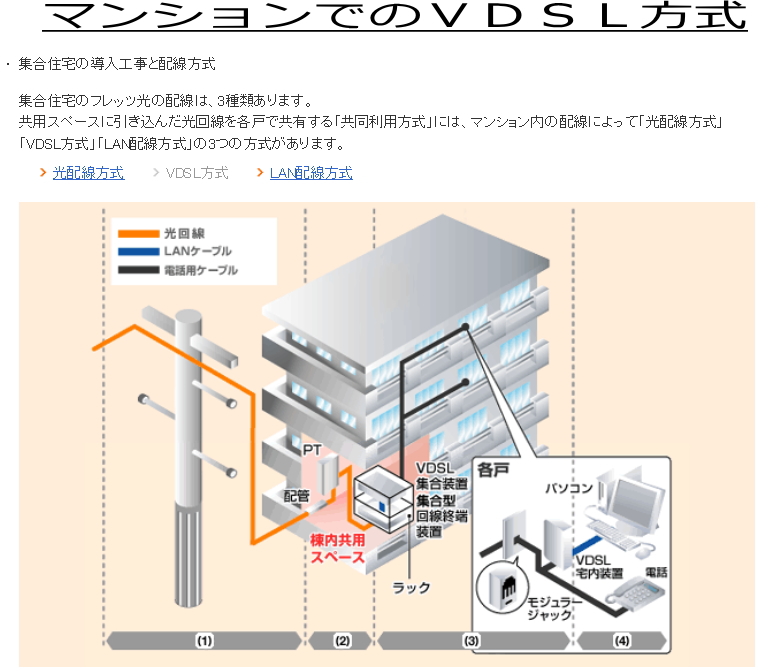

1�@�����}���V�����̃C���^�[�l�b�g�ւ̐ڑ��̕��@�Ƃ��āA���t�@�C�o�[���Z�����ֈ������݁A�e�Z�˂܂ł͊����̓d�b����𗘗p����VDSL�����ɂ��ڑ�������@������B

�Z�@�K�ł���B�@�d�b������g�p����u�c�r�k����������B

�@�}���V�����̃C���^�[�l�b�g�ڑ��ɂ́A���t�@�C�o�[�𗘗p���A�����̓d�b����i�����j���g���u�c�r�k�iVery high bit rate Digital

Subscriber Line�j�����A�\���k�`�m�iLocal Area Network�j���g���\���k�`�m�����A�܂��P�[�u���e���r���g�������A����ɖ������g���������Ȃǂ�����܂��B

�@�����ŁA�����}���V�����̃C���^�[�l�b�g�ւ̐ڑ��̕��@�Ƃ��āA���t�@�C�o�[���Z�����ֈ������݁A�e�Z�˂܂ł͊����̓d�b����𗘗p����VDSL�����ɂ��ڑ�������@������́A�K�ł��B

�@�����̓]�����x��������t�@�C�o�[�́A�Ȃ��Ɏア�̂ŁA�����͓d�b��������g�p���� VDSL �Ō��ԕ������p�����܂��B

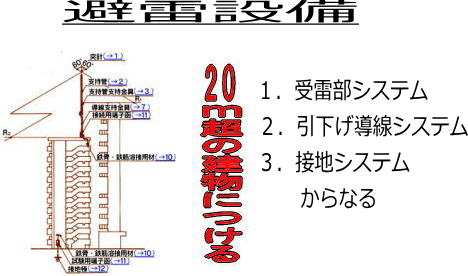

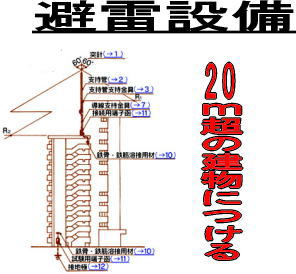

2�@����20m����}���V�����ɐݒu����𗋐ݔ����A���V�X�e���A�����������V�X�e���y�ѐڒn�V�X�e������Ȃ�V�X�e���ɓK������\���Ƃ����B

�Z�@�K�ł���B�@�Q�O������Ɣ𗋐ݔ����K�v�ŁA���V�X�e���A�����������V�X�e���y�ѐڒn�V�X�e������Ȃ�B

�@�@�����Q�V�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��Q�O�v�@�A�@�@�@�����Q�Q�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��Q�O�v�@�I�����P�@�@�@�����Q�O�N�@�Ǘ��Ɩ���C�Ҏ����@�u��Q�P�v�@�A�@�����P�W�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��Q�P�v�@�@�����P�U�N�@�Ǘ��Ɩ���C�ҁ@�����@�u��Q�T�v,�A

�@

�@�������Q�O�����錚�z���́A���z��@��R�R��

�@�u�i�𗋐ݔ��j

�@�@��O�\�O�� �@������\���[�g���������錚�z���ɂ́A�L���ɔ𗋐ݔ���݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A���͂̏ɂ�Ĉ��S��x�Ⴊ�Ȃ��ꍇ�ɂ����ẮA���̌���łȂ��B �v�@

�@�Ƃ���A

�@���z���̍������A�Q�O������ƁA�𗋐ݔ��̐ݒu���K�v�ƂȂ�܂��B

�@

�@���̔𗋐ݔ��̍\���́A���z��@�{�s�ߑ�P�Q�X���̂P�T

�@�u�i�\���j

�@�@��S��\����̏\�܁@�O���̔𗋐ݔ��̍\���́A���Ɍf�����ɓK��������̂Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�@�@��@�����ɂ�Đ�����d�������z���ɔ�Q���y�ڂ����ƂȂ����S�ɒn���ɗ������Ƃ��ł�����̂Ƃ��āA���y��ʑ�b����߂��\�����@��p������̖��͍��y��ʑ�b�̔F����������ł��邱�ƁB

�@�@�@��@�𗋐ݔ��̉J�����ɂ�蕅�H�̂�����̂��镔���ɂ��ẮA���H���ɂ����ޗ���p���邩�A���͗L���ȕ��H�h�~�̂��߂̑[�u���u�������̂ł��邱�ƁB�v

�@�Ƃ���A

�@���z��@�{�s�ߑ�P�Q�X���̂P�T�@�P���́u���y��ʑ�b����߂��\�����@��p������̖��͍��y��ʑ�b�̔F��������́v�́A

�@�����ȍ�����U�T�O���i�����P�V�N�j�@

�@�u�����ɂ���Đ�����d�������z���ɔ�Q���y�ڂ����ƂȂ����S�ɒn���ɗ������Ƃ��ł���𗋐ݔ��̍\�����@���߂錏�v

�@���z��@�{�s�߁i���a25 �N���ߑ�338 ���j��129 ����15 ��1 ���̋K��Ɋ�Â��A����12 �N���ݏȍ�����1425 ���̈ꕔ�����̂悤�ɉ�������B

�u���{�H�ƋK�iA4201�i���z�����̔𗋐ݔ��i�𗋐j�j�j-1992�v���u���{�H�ƋK�iA4201�i���z�����̗��ی�j-2003 �ɋK�肷��O�����ی�V�X�e���v�ɉ��߂�B�v

�@�Ƃ���

�@���{�H�ƋK�iA4201�i���z�����̗��ی�j-2003

�@ �ɂ��ƁA�𗋐ݔ��́A�傫���������

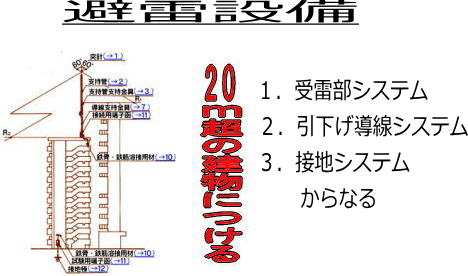

�@�P�D���V�X�e��

�@�Q�D�����������V�X�e��

�@�R�D�ڒn�V�X�e��

�@����Ȃ�̂ŁA����20m����}���V�����ɐݒu����𗋐ݔ����A���V�X�e���A�����������V�X�e���y�ѐڒn�V�X�e������Ȃ�V�X�e���ɓK������\���Ƃ����́A�K�ł��B

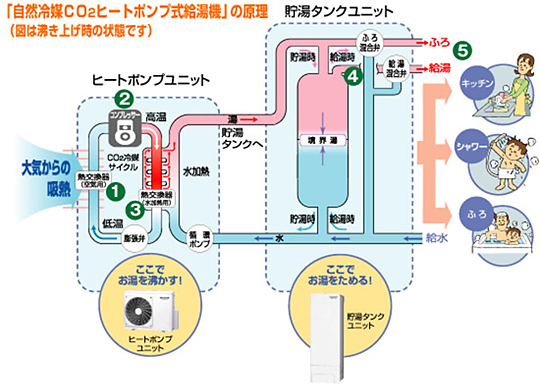

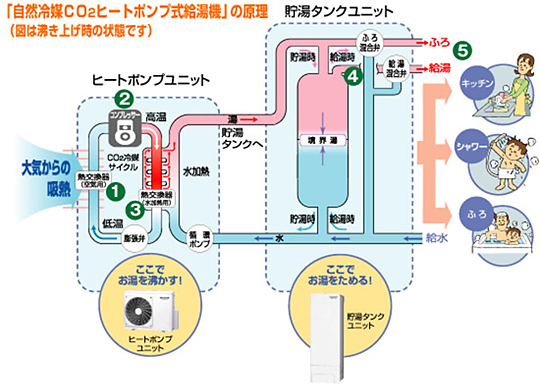

3�@���R��}�q�[�g�|���v��������́A��_���Y�f�̗�}�����k�����M�ɂ��ĔM���Ƃ��Ă���A���M�����������B

�Z�@�K�ł���B�@���R��}�q�[�g�|���v��������́A��_���Y�f�̗�}�����k�����M�ɂ��ĔM���Ƃ��Ă���A���M�����������B

�@�@�����Q�Q�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��S�S�v�@�A�@�����P�W�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��S�T�v�@

�@���R��}�Ƃ́A�]���̃t������}�ɑ����R�E�ɂ��镨�����A��}�Ƃ��Ďg�����Ƃ̂ł��镨���̑��̂ł��B�G�R�L���[�g�̏ꍇ�A��_���Y�f�iCO2�j���g�p���Ă���܂��B

�@�q�[�g�|���v�Ƃ́A�M���^�Ԕ}�̂ł����}�ɉ��x�̒Ⴂ�M���z�������āA���k�@�ň��k���邱�Ƃō����x�̔M�����Ƃ������܂��B�M��ቷ�����獂�����ɂ��ݏグ�鑕�u�ł��B�G�R�L���[�g�ł́A���O�̑�C�M���z�����Ă��������܂��̂ŁA�G�A�R���̓~�̒g�[�Ɠ����悤�ȏ�Ԃʼn^�]���Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B���R��}�q�[�g�|���v���i�ቷ�����獂�����ɔM���ڂ��M�������o���j�̋�����́A���M�����������ȃG�l�ƌo�ϐ��ɗD��Ă��܂��B

�@�@�q�[�g�|���v�ł́A�����I�ɋ�C�̔M�����A���ɓ`����}�́u��}�v���K�v�ƂȂ�܂��B

�@�Ⴆ��������邱�Ƃ��l���Ă݂܂��傤�B�~�̐������̉��x��10�����炢�ł����A�����65�����炢�܂ʼn��߂ă^���N�ɒ��߂Ă����A���Ƃ܂��ēK���ȉ��x�ɂ��Ďg���Ƃ���ƁA55�������M���Ȃ��Ƃ����Ȃ����ƂɂȂ�܂���ˁB���ꂾ���̃p���[�������Ă��āA�������M��������������ł���ȂǁA�g���₷���C�́i��}�j�͉����H

��}�Ƃ��đ�\�I�Ȃ��̂��u�t�����v�ƌĂ��l�H�̋C�̂ł����A�G�R�L���[�g�́u��_���Y�f�v���}�Ƃ��Ďg�p���Ă��܂��B���R�E�ɑ��݂����_���Y�f�͗�}�Ƃ��Ă̌������D��Ă��邾���łȂ��A�t�����̂悤�ɃI�]���w��j�邱�Ƃ��Ȃ����߁A�n�����ɂƂ��Ă₳�����Ƃ��������b�g������̂ł��B

�@�Ƃ�����ŁA�ݖ�́A���R��}�q�[�g�|���v��������́A��_���Y�f�̗�}�����k�����M�ɂ��ĔM���Ƃ��Ă���A���M�����������́A�K�ł��B

4�@LED�Ɩ��́A���M����u�����Ƃ͔����������قȂ�A�d��������̔��M�͂��邪�ALED �P�̂���̔��M�͂Ȃ��B

�w�@�K�łȂ��B�@LED�Ɩ��ł��A�����́A���M����B

�@�@�����Q�X�N�@�Ǘ��Ɩ���C�Ҏ����@�u��Q�S�v�@

�@ �x����Ȃ���A�}���V�����Ǘ��m�����ł��A�k�d�c�Ɩ������グ���邩�B

�@LED�����v�Ƃ́A�����_�C�I�[�h�iLED = �kight �dmitting �ciode�j���g�p�����Ɩ����ł��BLED���g�p���Ă��邽�߁A�����d�͂Œ������Ƃ���������������܂��B

�@�k�d�c�ł́A���F���o�����߂ɂ́A�Q�F�ȏ�̌���������K�v������A

�@�@�@�FLED�ɂ��A���F�u���̂����点��

�@�@�A���̂R���F��LED�i�ԐF�E�ΐF�E�F�j��g�ݍ��킹��

�@�@�B�ߎ��O���܂��͎��FLED�ɂ��A�ԐF�E�ΐF�E�F�̌u���̂����点��

�@�̂R����������܂��B

�@�����ŁA�ݖ�́ALED�Ɩ��́A���M����u�����Ƃ͔����������قȂ�́A�K�ł����A�d��������̔��M�͂��邪�ALED �P�̂���̔��M�͂Ȃ��́A�u�����قǂł͂���܂��A�k�d�c�P�̂���̔��M�́A����܂�����A�K�ł͂���܂���B�d�������M���Ȃ�܂��B

�@��́A�G�l���M�[�������ƁA���Ȃ��Ƃ��M�ʂ͂ł�ł��傤�B

�����F�S

�@�I�����Q�@�̔𗋐ݔ��́A�i�h�r�K�i�܂Œ��ׂ��̂ŁA���Ԃ����������B

�@�Ƃ��ẮA�I�����S�@��I�Ԃ̂́A�Ղ����B

�@�Ȃ��A�𗋐ݔ��ɂ��ẮA�ʓr�@�u�}���V�����Ǘ��m�@���쎖�����v�������Œ��Ă��܂��A�@�u�v��@���z��@�v�@�@������܂�����A�Q�l�ɂ��Ă��������B

�s�^�O�t�ݔ��@�C���^�[�l�b�g�@�u�c�r�k�����@�@���z��@�@�𗋐ݔ��@���R��}�q�[�g�|���v��������@�k�d�c�����v |

|

�����R�O�N�x�@�Ǘ��Ɩ���C�Ҏ���

|

|

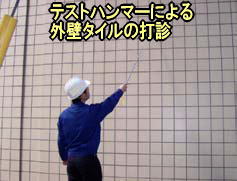

�y�� 17�z ���z��@�ɂ��u���e�ɂ�钆���w�̌��z���̍����̐����v�i�ȉ��A�{��ɂ����āu���e�K���v�Ƃ����B�j�Ɋւ��鎟�̋L�q�̂����A���������̂͂ǂꂩ�B

�P�D���e�K���̑Ώۋ��Ƃ́A���@�ʕ\�� 4�Ɍf����n�斔�͋��̑S�����͈ꕔ�ŁA�n�������c�̂̏��Ŏw�肷����������B

�Z�@�������B ���e�K���̑Ώۋ��́A�n�������c�̂̏��Ŏw�肷��B

�@���z��@����̏o��ŁA���e�K���Ƃ́A�V�����I

�@�ݖ�́A���z��@��T�U���̂Q

�@�u�i���e�ɂ�钆���w�̌��z���̍����̐����j

�@��\�Z���̓�@�ʕ\��l�i���j���̊e���Ɍf����n�斔�͋��̑S�����͈ꕔ�Œn�������c�̂̏��Ŏw�肷�����i�ȉ����̏��ɂ����āu�Ώۋ��v�Ƃ����B�j���ɂ��铯�\�i��j���̓��Y�e���i�l�̍��ɂ��ẮA�����C���̓��̂�������n�������c�̂����̒n���̋C��y�ѕ��y�A���Y���̓y�n���p�̏������Ă��ď��Ŏw�肷����́j�Ɍf���錚�z���́A�~�����̐^���z���ɂ��ߑO��������ߌ�l���܂Łi���̋����ɂ��ẮA�ߑO�㎞����ߌ�O���܂Łj�̊Ԃɂ������A���ꂼ��A���\�i�́j���̊e���i�l�̍��ɂ��ẮA�����C���̓��j�Ɍf���镽�ϒn�Ֆʂ���̍����i��̍��y�юO�̍��ɂ��ẮA���Y�e���Ɍf���镽�ϒn�Ֆʂ���̍����̂�������n�������c�̂����Y���̓y�n���p�̏������Ă��ď��Ŏw�肷����́j�̐����ʁi�Ώۋ��O�̕����A���w�Z���U���n����̕����A�s�s�Đ����ʒn����̕����y�ѓ��Y���z���̕~�n���̕����������B�j�ɁA�~�n���E������̐����������܃��[�g������͈͂ɂ����āA���\�i�Ɂj���́i��j�A�i��j���́i�O�j�̍��i���\�̎O�̍��ɂ��ẮA�i��j���́i��j�̍��j�̂��������n�������c�̂����̒n���̋C��y�ѕ��y�A�y�n���p�̏������Ă��ď��Ŏw�肷�鍆�Ɍf���鎞�Ԉȏ���e�ƂȂ镔���������邱�Ƃ̂Ȃ����̂Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A����s�������y�n�̏��ɂ����͂̋��Z�����Q���邨���ꂪ�Ȃ��ƔF�߂Č��z�R����̓��ӂċ������ꍇ���͓��Y���������z�������͂̋��Z�����Q���邨���ꂪ�Ȃ����̂Ƃ��Đ��߂Œ�߂�ʒu�y�ыK�͈͓͂̔��ɂ����đ��z���A���z���A�Ⴕ���͈ړ]����ꍇ�ɂ����ẮA���̌���łȂ��B

�@�Q�@����̕~�n���ɓ�ȏ�̌��z��������ꍇ�ɂ����ẮA�����̌��z������̌��z���Ƃ݂Ȃ��āA�O���̋K���K�p����B

�@�R�@���z���̕~�n�����H�A�얔�͊C���̑������ɗނ�����̂ɐڂ���ꍇ�A���z���̕~�n�Ƃ���ɐڂ���גn�Ƃ̍��፷���������ꍇ���̑������ɗނ�����ʂ̎������ꍇ�ɂ������ꍀ�{���̋K��̓K�p�̊ɘa�Ɋւ���[�u�́A���߂Œ�߂�B

�@�S�@�Ώۋ��O�ɂ��鍂�����\���[�g�����錚�z���ŁA�~�����ɂ����āA�Ώۋ����̓y�n�ɓ��e����������̂́A���Y�Ώۋ����ɂ��錚�z���Ƃ݂Ȃ��āA��ꍀ�̋K���K�p����B

�@�T�@���z������ꍀ�̋K��ɂ����e���Ԃ̐����̈قȂ���̓��O�ɂ킽��ꍇ���͌��z�����A�~�����ɂ����āA�Ώۋ��̂������Y���z����������O�̓y�n�ɓ��e��������ꍇ�ɂ����铯���̋K��̓K�p�Ɋւ��K�v�Ȏ����́A���߂Œ�߂�B�v

�@�Ƃ���A

�@�ʕ\��S�́A�@

���ʕ\��S�@���e�ɂ�钆���w�̌��z���̐����i��\�Z���A��\�Z���̓�W�j

| �@ |

�i���j |

�i��j |

�i�́j |

�i�Ɂj |

| �@ |

�n�斔�͋�� |

�������錚�z�� |

���ϒn�Ֆʂ���̍��� |

�@ |

�~�n���E������̐����������\���[�g���ȓ��͈̔͂ɂ�������e���� |

�~�n���E������̐����������\���[�g������͈͂ɂ�������e���� |

| �� |

�����w�Z����p�n��A�@�����w�Z����p�n�����͓c���Z���n�� |

���̍����������[�g�����錚�z�����͒n�K�������K�����O�ȏ�̌��z�� |

��E�܃��[�g�� |

�i��j |

�O���ԁi���̋����ɂ��ẮA�ԁj |

�ԁi���̋����ɂ��ẮA��E���ԁj |

| �i��j |

�l���ԁi���̋����ɂ��ẮA�O���ԁj |

��E���ԁi���̋����ɂ��ẮA�ԁj |

| �i�O�j |

���ԁi���̋����ɂ��ẮA�l���ԁj |

�O���ԁi���̋����ɂ��ẮA��E���ԁj |

| �� |

���풆���w�Z����p�n�斔�͑��풆���w�Z����p�n�� |

�������\���[�g�����錚�z�� |

�l���[�g�����͘Z�E�܃��[�g�� |

�i��j |

�O���ԁi���̋����ɂ��ẮA�ԁj |

�ԁi���̋����ɂ��ẮA��E���ԁj |

| �i��j |

�l���ԁi���̋����ɂ��ẮA�O���ԁj |

��E���ԁi���̋����ɂ��ẮA�ԁj |

| �i�O�j |

���ԁi���̋����ɂ��ẮA�l���ԁj |

�O���ԁi���̋����ɂ��ẮA��E���ԁj |

| �O |

����Z���n��A����Z���n��A���Z���n��A�ߗ��ƒn�斔�͏��H�ƒn�� |

�������\���[�g�����錚�z�� |

�l���[�g�����͘Z�E�܃��[�g�� |

�i��j |

�l���ԁi���̋����ɂ��ẮA�O���ԁj |

��E���ԁi���̋����ɂ��ẮA�ԁj |

| �i��j |

���ԁi���̋����ɂ��ẮA�l���ԁj |

�O���ԁi���̋����ɂ��ẮA��E���ԁj |

| �l |

�p�r�n��̎w��̂Ȃ���� |

�C |

���̍����������[�g�����錚�z�����͒n�K�������K�����O�ȏ�̌��z�� |

��E�܃��[�g�� |

�i��j |

�O���ԁi���̋����ɂ��ẮA�ԁj |

�ԁi���̋����ɂ��ẮA��E���ԁj |

| �i��j |

�l���ԁi���̋����ɂ��ẮA�O���ԁj |

��E���ԁi���̋����ɂ��ẮA�ԁj |

| �i�O�j |

���ԁi���̋����ɂ��ẮA�l���ԁj |

�O���ԁi���̋����ɂ��ẮA��E���ԁj |

| �� |

�������\���[�g�����錚�z�� |

�l���[�g�� |

�i��j |

�O���ԁi���̋����ɂ��ẮA�ԁj |

�ԁi���̋����ɂ��ẮA��E���ԁj |

| �i��j |

�l���ԁi���̋����ɂ��ẮA�O���ԁj |

��E���ԁi���̋����ɂ��ẮA�ԁj |

| �i�O�j |

���ԁi���̋����ɂ��ẮA�l���ԁj |

�O���ԁi���̋����ɂ��ẮA��E���ԁj |

| ���̕\�ɂ����āA���ϒn�Ֆʂ���̍����Ƃ́A���Y���z�������͂̒n�ʂƐڂ���ʒu�̕��ς̍����ɂ����鐅���ʂ���̍������������̂Ƃ���B |

�@�ł��B

�@�����ŁA�ݖ�́A���z��@��T�U���̂Q�@1���ɂ��A���e�K���̑Ώۋ��Ƃ́A���@�ʕ\�� �S�Ɍf����n�斔�͋��̑S�����͈ꕔ�ŁA�n�������c�̂̏��Ŏw�肷����������́A�������B

�@�Ȃ��A����Ƃ��āA

�@�@������������H

�@�@�k�����ň�Ԓ����Z���~���i�Ƃ����j���i��́A�P�Q���Q�Q�����j�̐^���z���ɂ��ߑO�W������ߌ�S���܂��i�k�C���̋����ɂ��ẮA�ߑO�X������ߌ�R���܂Łj�̊Ԃɂ����Č��z��������������e�̗ʂ𐧌����邱�ƂŌ��z���̌`�Ԃ𐧌����܂��B

�@�@�@�@�悭�ǂނƁA�p�r�n��̓��A���ƒn��A�H�ƒn��A�H�Ɛ�p�n��ł͊�{�I�ɓ��e�K���̓K�p������܂���B

�@�@�@�@�������A�Ώےn��O�ł������P�Om���錚�z���ɂ��āA�K���̑Ώۋ��ɓ��e��������ꍇ�͓��e�K�����K�p����܂��B

�@�����e�����������߂ɂ́A�����̍����̗}���ƁA�גn���E���Ƃ̋������[���ɂƂ�K�v������܂��B

�@�����e�K���́A�S���ꗥ�̓K�p�ł͂���܂���B�n�������c�̂��A���̒n���̋C��y�ѕ��y�Ȃǂ����Ă��ď��Œ�߂܂��B����������̂́A�n�������c�̂̏��ł��B

�@���n��ɂ���āA��������e�̎��Ԃ��Ⴂ�܂��B

�Q�D���e�K���̑ΏۂƂȂ�p�r�n��ɂ́A�����w�Z����p�n��͊܂܂�邪�A�ߗ��ƒn��A���H�ƒn��͊܂܂�Ȃ��B

�w�@����Ă���B�@���e�K���̑Ώۂɂ́A�����w�Z����p�n����ߗ��ƒn��A���H�ƒn��͊܂܂��B�܂܂�Ȃ��̂́A�p�r�n��̓��A���ƒn��A�H�ƒn��A�H�Ɛ�p�n��B

�@�I�����P�ň��p���܂����A���z��@��T�U���̂Q�@�P��

�@�u�i���e�ɂ�钆���w�̌��z���̍����̐����j

�@��\�Z���̓�@�ʕ\��l�i���j���̊e���Ɍf����n�斔�͋��̑S�����͈ꕔ�Œn�������c�̂̏��Ŏw�肷����i�ȉ����̏��ɂ����āu�Ώۋ��v�Ƃ����B�j���ɂ��铯�\�i��j���̓��Y�e���i�l�̍��ɂ��ẮA�����C���̓��̂�������n�������c�̂����̒n���̋C��y�ѕ��y�A���Y���̓y�n���p�̏������Ă��ď��Ŏw�肷����́j�Ɍf���錚�z���́A�~�����̐^���z���ɂ��ߑO��������ߌ�l���܂Łi���̋����ɂ��ẮA�ߑO�㎞����ߌ�O���܂Łj�̊Ԃɂ����āA���ꂼ��A���\�i�́j���̊e���i�l�̍��ɂ��ẮA�����C���̓��j�Ɍf���镽�ϒn�Ֆʂ���̍����i��̍��y�юO�̍��ɂ��ẮA���Y�e���Ɍf���镽�ϒn�Ֆʂ���̍����̂�������n�������c�̂����Y���̓y�n���p�̏������Ă��ď��Ŏw�肷����́j�̐����ʁi�Ώۋ��O�̕����A���w�Z���U���n����̕����A�s�s�Đ����ʒn����̕����y�ѓ��Y���z���̕~�n���̕����������B�j�ɁA�~�n���E������̐����������܃��[�g������͈͂ɂ����āA���\�i�Ɂj���́i��j�A�i��j���́i�O�j�̍��i���\�̎O�̍��ɂ��ẮA�i��j���́i��j�̍��j�̂�������n�������c�̂����̒n���̋C��y�ѕ��y�A�y�n���p�̏������Ă��ď��Ŏw�肷�鍆�Ɍf���鎞�Ԉȏ���e�ƂȂ镔���������邱�Ƃ̂Ȃ����̂Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A����s�������y�n�̏��ɂ����͂̋��Z�����Q���邨���ꂪ�Ȃ��ƔF�߂Č��z�R����̓��ӂċ������ꍇ���͓��Y���������z�������͂̋��Z�����Q���邨���ꂪ�Ȃ����̂Ƃ��Đ��߂Œ�߂�ʒu�y�ыK�͈͓͂̔��ɂ����đ��z���A���z���A�Ⴕ���͈ړ]����ꍇ�ɂ����ẮA���̌���łȂ��B

�@�i�ȉ��A���j�v

�@�Ƃ���A

�@�u�ʕ\��l�i���j���̊e���Ɍf����n�斔�͋��̑S���v�́A�\�����o���ƁA

| �ʕ\��l |

| |

�i���j |

| |

�n�斔�͋�� |

| �� |

�����w�Z����p�n��A�@�����w�Z����p�n�斔���c���Z���n�� |

| �� |

���풆���w�Z����p�n�斔�͑��풆���w�Z����p�n�� |

| �O |

����Z���n��A����Z���n��A���Z���n��A�ߗ��ƒn�斔�͏��H�ƒn�� |

| �l |

�p�r�n��̎w��̂Ȃ���� |

�@�ƂȂ�A�ݖ�́A�i����A����j�����w�Z����p�n��A�ߗ��ƒn��A���H�ƒn��́A���e�ɂ�钆���w�̌��z���̍����̐����̑ΏۂƂȂ�܂�����A���e�K���̑ΏۂƂȂ�p�r�n��ɂ́A�����w�Z����p�n��͊܂܂�邪�A�ߗ��ƒn��A���H�ƒn��͊܂܂�Ȃ��́A���ł��B

�@�p�r�n��̓��A���ƒn��A�H�ƒn��A�H�Ɛ�p�n��ł͊�{�I�ɓ��e�K���̓K�p������܂���B

�@�Ȃ��A�p�r�n��́A�s�s�v��@�̒n��n��̂ЂƂŁA�p�r�̍��݂�h�����Ƃ�ړI�Ƃ��āA�Z���A���ƁA�H�ƂȂǎs�X�n�̑�g�Ƃ��Ă̓y�n���p���߂���̂ŁA�����w�Z����p�n��Ȃ�13��ނ�����܂��B

�@�p�r�n��Ƃ��āA�w�肳���ƁA

�@�@�P�D�����̎��

�@�@�Q�D������

�@�@�R�D�e�ϗ�

�@�@�S�D���������i����E�����w�Z����p�n��E�c���Z���n��j

�@�@�T�D�O�ʓ��H�����ʗe�ϗ������i���H�����ɏ悸�鐔�l�j

�@�@�U�D���H�ΐ�����

�@�@�V�D�גn�ΐ�����

�@�@�W�D���e�K��

�@�@�Ȃǂ����߂��܂��B

�R�D���@�ɂ��A���e�́A�~�����̓��{�W�����ɂ��ߑO�W������ߌ�T���܂ł̊Ԃɂ����āA���ϒn�Ֆʂɐ�������̂Ŕ��f����B

�w�@����Ă���B�@�~�����̐^���z���ɂ��ߑO�W������ߌ�S���܂Łi���̋����ɂ��ẮA�ߑO�X������ߌ�R���܂Łj�̊Ԃ̕��ϒn�Ֆʂɐ�������̂Ŕ��f����B�~�̌ߌ�T���ł́A�����Â��B

�@�I�����P�ň��p���܂����A���z��@��T�U���̂Q�@�P��

�@�u�i���e�ɂ�钆���w�̌��z���̍����̐����j

�@��\�Z���̓�@�ʕ\��l�i���j���̊e���Ɍf����n�斔�͋��̑S�����͈ꕔ�Œn�������c�̂̏��Ŏw�肷����i�ȉ����̏��ɂ����āu�Ώۋ��v�Ƃ����B�j���ɂ��铯�\�i��j���̓��Y�e���i�l�̍��ɂ��ẮA�����C���̓��̂�������n�������c�̂����̒n���̋C��y�ѕ��y�A���Y���̓y�n���p�̏������Ă��ď��Ŏw�肷����́j�Ɍf���錚�z���́A�~�����̐^���z���ɂ��ߑO��������ߌ�l���܂Łi���̋����ɂ��ẮA�ߑO�㎞����ߌ�O���܂Łj�̊Ԃɂ������A���ꂼ��A���\�i�́j���̊e���i�l�̍��ɂ��ẮA�����C���̓��j�Ɍf�������ϒn�Ֆʂ���̍����i��̍��y�юO�̍��ɂ��ẮA���Y�e���Ɍf���镽�ϒn�Ֆʂ���̍����̂�������n�������c�̂����Y���̓y�n���p�̏������Ă��ď��Ŏw�肷����́j�̐������i�Ώۋ��O�̕����A���w�Z���U���n����̕����A�s�s�Đ����ʒn����̕����y�ѓ��Y���z���̕~�n���̕����������B�j�ɁA�~�n���E������̐����������܃��[�g������͈͂ɂ������A���\�i�Ɂj���́i��j�A�i��j���́i�O�j�̍��i���\�̎O�̍��ɂ��ẮA�i��j���́i��j�̍��j�̂�������n�������c�̂����̒n���̋C��y�ѕ��y�A�y�n���p�̏������Ă��ď��Ŏw�肷�鍆�Ɍf���鎞�Ԉȏ���e�ƂȂ镔���������邱�Ƃ̂Ȃ����̂Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A����s�������y�n�̏��ɂ����͂̋��Z�����Q���邨���ꂪ�Ȃ��ƔF�߂Č��z�R����̓��ӂċ������ꍇ���͓��Y���������z�������͂̋��Z�����Q���邨���ꂪ�Ȃ����̂Ƃ��Đ��߂Œ�߂�ʒu�y�ыK�͈͓͂̔��ɂ����đ��z���A���z���A�Ⴕ���͈ړ]����ꍇ�ɂ����ẮA���̌���łȂ��B

�@�i�ȉ��A���j�v

�@�Ƃ���A

�@���e�́A�~�����̐^���z���ɂ��ߑO�W������ߌ�S���܂Łi���̋����ɂ��ẮA�ߑO�X������ߌ�R���܂Łj�̊Ԃɂ����āA���ϒn�Ֆʂ���̍����Ŕ��f���܂�����A�ߑO�W������h�ߌ�T���h�܂ł̊Ԃł́A���ł��B

�@�����ł��~�̌ߌ�T���ł́A�����Â��A�S�����ł��Â��B

�S�D���z�������e�K���̑Ώۋ��O�ɂ���A������10�����錚�z���ł����e�K���͓K�p����Ȃ��B

�w�@����Ă���B�@���e�K���̑Ώۋ��O�ł��A�������P�O�����錚�z���œ~�����ɓ��e���ł�A���e�K���͓K�p�����B

�@�I�����P�ň��p���܂����A���z��@��T�U���̂Q�@�S��

�@�u�S�@�Ώۋ��O�ɂ��鍂�����\���[�g�����錚�z���ŁA�~�����ɂ����āA�Ώۋ����̓y�n�ɓ��e����������̂́A���Y�Ώۋ����ɂ��錚�z���Ƃ݂Ȃ��āA��ꍀ�̋K���K�p�����B�v

�@�Ƃ���A

�@���z�������e�K���̑Ώۋ��O�ł��A�������P�O���[�g�����錚�z���ŁA�~�����ɂ����āA�Ώۋ����̓y�n�ɓ��e����������̂ɂ́A���e�K���͓K�p����邽�߁A�h���e�K���͓K�p����Ȃ��h�́A���ł��B

�����F�@�P

�@���e�K������̏o��Ƃ́A�܂���������B

�@������\��������肵�āA���Ԃ�4���Ԃ��������Ă���B

�@�@�Ȃ��A�}���V�����Ǘ��m�E�Ǘ��Ɩ���C�Ҏ����̉ߋ����ɂ����āA���z��@�A�s�s�v��@�A�����@�A���h�@�́A�o��X���������̂ŁA�e�X�A�ʓr���o���āA������Ă��܂�����A�����p���������B

�@�@https://mezase-mansion.jp/kako-mon/kako-table.html

�@ �܂��A���z��@����������T�C�g������܂�����A��������ƕ����Ă��������B

�@�@�@https://mezase-mansion.jp/kenki-hou/kenki-p01.htm

�s�^�O�t���z��@�@���e�K���@�p�r�n��@������~���@�ߑO8������ߌ�4���܂�

|

|

�����R�O�N�x�@�Ǘ��Ɩ���C�Ҏ���

|

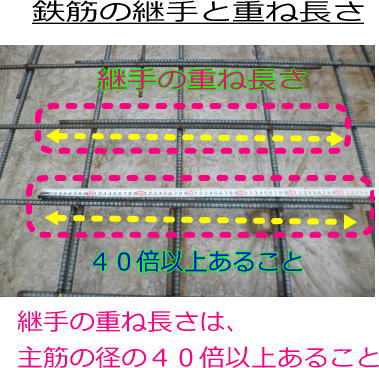

�y�� 18�z �⋭�R���N���[�g�u���b�N���̕��Ɋւ��鎟�̋L�q�̂����A���z��@�ɂ��A����Ă�����̂͂ǂꂩ�B�������A���y��ʑ�b����߂��ɏ]�����\���v�Z�ɂ���č\���ϗ͏���S�ł��邱�Ƃ̊m�F�͂��Ă��Ȃ����̂Ƃ���B

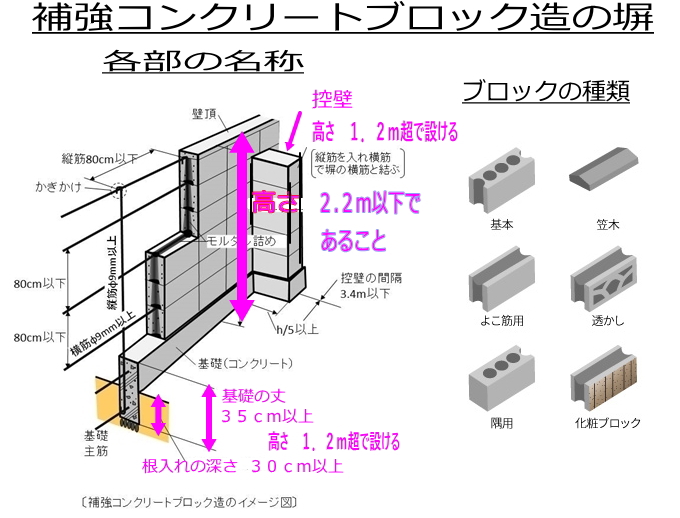

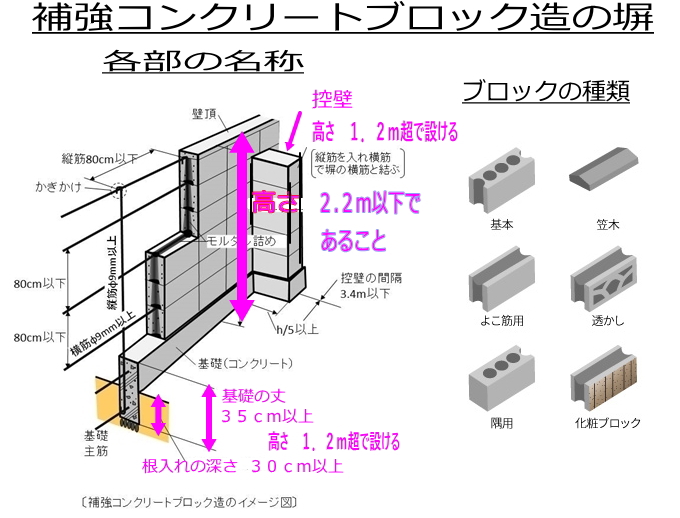

�P�D���̍����� �R���ȉ��Ƃ���B

�w�@����Ă���B�@�⋭�R���N���[�g�u���b�N���̍����́A�Q�D�Q���ȉ��B�@�R���ȉ��ł͂Ȃ��B

�@�{�錧���n�k���̔�Q�܂��āA�P�X�W�P�N�i���a�T�U�N�j�U���P���A���z��@�{�s�߂��啝�ɉ�������܂����B�⋭�R���N���[�g�u���b�N���̕��̍����͂R������Q�D�Q���i�W���P�O�i�ρj�ɁA�Α��������̑g�ϑ��̕��̍����̏���͂Q������P�D�Q���ɂȂ�܂����B

�@�@�܂��A�Q�O�P�W�N�i�����R�O�N�j�U���P�W���ɂ́A���{�k����k���Ƃ���k�x�U��̒n�k�ɂ��A���{���Ύs�̏��w�Z�̃u���b�N�����|�A���������̉��~���ƂȂ��Ď��S��������������܂��B

�@�@

�@ �⋭�R���N���[�g�u���b�N���̖@�I�ɂ́A���z��@�{�s�ߑ�U�Q���̂Q

�@��l�߂̓� �⋭�R���N���[�g�u���b�N��

�@�u�i�K�p�͈̔́j

�@�@��Z�\����̓�@���̐߂̋K��́A�⋭�R���N���[�g�u���c�N���̌��z�����͕⋭�R���N���[�g�u���c�N���ƓS�R���N���[�g�����̑��̍\���Ƃp���錚�z���̕⋭�R���N���[�g�u���c�N���̍\�������ɓK�p����B

�@�Q�@�������l���[�g���ȉ��ŁA���A���זʐς���\�������[�g���ȓ��̌��z���ɂ��ẮA���̐߂̋K�蒆��Z�\����̘Z�y�ё�Z�\����̎��̋K��Ɍ���K�p����B�v

�@�Ƃ���A

�@��̓I�ȁA���̍����́A���z��@�{�s�ߑ�U�Q���̂W

�@�u�i���j

�@��Z�\����̔��@�⋭�R���N���[�g�u���b�N���̕��́A���̊e���i������E�[�g���ȉ��̕��ɂ��ẮA�@��܍��y�ё掵���������B�j�ɒ�߂�Ƃ���ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A���y��ʑ�b����߂��ɏ]���\���v�Z�ɂ�č\���ϗ͏���S�ł��邱�Ƃ��m���߂�ꂽ�ꍇ�ɂ����ẮA���̌���łȂ��B

�@�@�@��@�����́A��E�[�g���ȉ��Ƃ��邱�ƁB

�@�@�@��@�ǂ̌����́A�\�܃Z���`���[�g���i�����[�g���ȉ��̕��ɂ��ẮA�\�Z���`���[�g���j�ȏ�Ƃ��邱�ƁB

�@�@�@�O�@�ǒ��y�ъ�b�ɂ͉��ɁA�ǂ̒[���y�ы��p���ɂ͏c�ɁA���ꂼ��a��~�����[�g���ȏ�̓S��z�u���邱�ƁB

�@�@�@�l�@�Ǔ��ɂ́A�a��~�����[�g���ȏ�̓S���c���ɔ��\�Z���`���[�g���ȉ��̊Ԋu�Ŕz�u���邱�ƁB

�@�@�@�܁@�����O�E�l���[�g���ȉ����ƂɁA�a��~�����[�g���ȏ�̓S��z�u�����T�ǂŊ�b�̕����ɂ����ĕǖʂ��獂���̌ܕ��̈�ȏ�ˏo�������̂�݂��邱�ƁB

�@�@�@�Z�@��O���y�ё�l���̋K��ɂ��z�u����S�̖��[�́A������ɐ܂�Ȃ��āA�c�ɂ��Ă͕ǒ��y�ъ�b�̉��ɁA���ɂ��Ă͂����̏c�ɁA���ꂼ�ꂩ���|�����Ē蒅���邱�ƁB�������A�c�����̌a�̎l�\�{�ȏ��b�ɒ蒅������ꍇ�ɂ��ẮA�c�̖��[�́A��b�̉��ɂ����|�����Ȃ����Ƃ��ł���B

�@�@���@��b�̏�́A�O�\�܃Z���`���[�g���ȏ�Ƃ��A������̐[���͎O�\�Z���`���[�g���ȏ�Ƃ��邱�ƁB�v

�@�Ƃ���A

�@���z��@�{�s�ߑ�U�Q���̂W�@�P���ɂ��A�⋭�R���N���[�g�u���b�N���̕��̍����́A�h�Q�D�Q���ȉ��h�ł�����A���̍����� �h�R���ȉ��h�Ƃ���́A���ł��B

�@�@

�Q�D���̍������P�D�Q������ꍇ�ɂ́A�����R�D�S���ȉ����ƂɁA����̊�ɏ]�����T�ǂ�݂���B

�Z�@�������B�@���̍������A�P�D�Q�������ƁA�T���ǂ�A��b�̏䓙���K�v�ƂȂ�B

�@�ݖ�́A�I�����P�ň��p���܂����A���z��@�{�s�ߑ�U�Q���̂W�@�T��

�@�u �@�u�i���j

�@��Z�\����̔��@�⋭�R���N���[�g�u���b�N���̕��́A���̊e���i������E�[�g���ȉ��̕��ɂ��ẮA�@��܍��y�ё掵���������B�j�ɒ�߂�Ƃ���ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A���y��ʑ�b����߂��ɏ]���\���v�Z�ɂ�č\���ϗ͏���S�ł��邱�Ƃ��m���߂�ꂽ�ꍇ�ɂ����ẮA���̌���łȂ��B

�@�@�܁@�����O�E�l���[�g���ȉ����ƂɁA�a��~�����[�g���ȏ�̓S��z�u�����T�ǂŊ�b�̕����ɂ����ĕǖʂ��獂���̌ܕ��̈�ȏ�ˏo�������̂�݂��邱���B�v

�@�Ƃ���A

�@���̍������P�D�Q������ꍇ�ɂ́A���ʂ̋K��Ƃ��āA�����R�D�S���ȉ����ƂɁA����̊�ɏ]�����T�ǁi�Ђ������ׁj��݂���́A�������B

�R�D���̍������P�D�Q������ꍇ�ɂ́A���̊�b�̏�͂R�T�p�ȏ�Ƃ��A������̐[���͂R�O�p�ȏ�Ƃ���B

�Z�@�������B ���̍������A�P�D�Q�������ƁA�T���ǂ�A��b�̏䓙���K�v�ƂȂ�B�@�p��́A�I�����P�̐}���݂āB

�@�ݖ�́A�I�����P�ň��p���܂����A���z��@�{�s�ߑ�U�Q���̂W�@�V��

�@�u��Z�\����̔��@�⋭�R���N���[�g�u���b�N���̕��́A���̊e���i������E�[�g���ȉ��̕��ɂ��ẮA�@��܍��y�ё掵���������B�j�ɒ�߂�Ƃ���ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A���y��ʑ�b����߂��ɏ]���\���v�Z�ɂ�č\���ϗ͏���S�ł��邱�Ƃ��m���߂�ꂽ�ꍇ�ɂ����ẮA���̌���łȂ��B

�@���@��b�̏�́A�O�\�܃Z���`���[�g���ȏ�Ƃ��A������̐[���͎O�\�Z���`���[�g���ȏ�Ƃ��邱���B�v

�@�Ƃ���A

�@���̍������P�D�Q������ꍇ�ɂ́A���ʂ̋K��Ƃ��āA���̊�b�̏�͂R�T�p�ȏ�Ƃ��A������̐[���͂R�O�p�ȏ�Ƃ���́A�������B

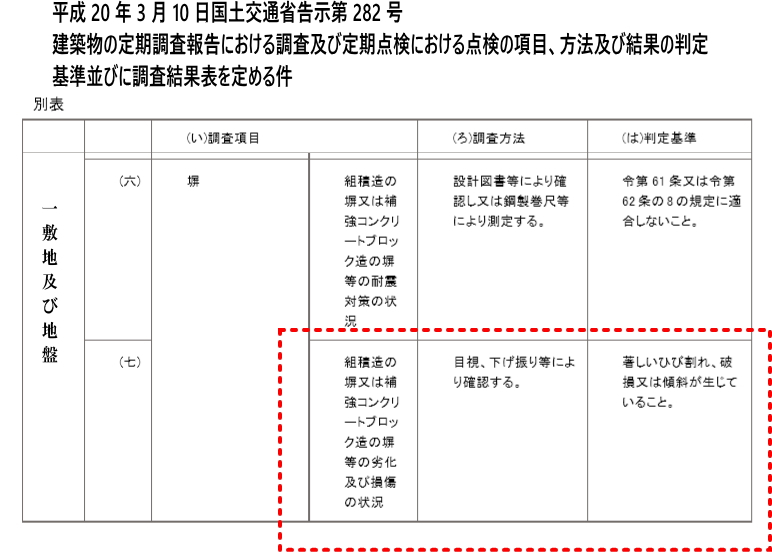

�S�D���@��12���Ɋ�Â���������̑ΏۂƂȂ镻�ɂ��Ă̗y�ё����̏́A�ڎ��A�����U�蓙�ɂ��m�F����B

�Z�@�������B�@���̒����́A�ڎ��A�����U�蓙�ɂ��m�F����B

�@�܂��A���z��@��P�Q��

�@�u�i�A�������j

�@�@��\����@��Z���ꍀ��ꍆ�Ɍf�������z���ň��S��A�h�Ώ㖔�͉q������ɏd�v�ł�����̂Ƃ��Đ��߂Œ�߂�����i���A�s���{���y�ь��z�厖��u���s�����̌��z���i�ȉ����̍��y�ё�O���ɂ����āu�����̌��z���v�Ƃ����B�j�������B�j�y�ѓ��Y���߂Œ�߂���̈ȊO�̓��茚�z���i�����Ɍf���錚�z�����̑����߂Œ�߂錚�z���������B�ȉ����̏��ɂ����ē����B�j�œ���s�������w�肷����́i�����̌��z���������B�j�̏��L�ҁi���L�҂ƊǗ��҂��قȂ�ꍇ�ɂ����ẮA�Ǘ��ҁB��O���ɂ����ē����B�j�́A�����̌��z���̕~�n�A�\���y�ь��z�ݔ��ɂ��āA���y��ʏȗ߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��A����ɁA�ꋉ���z�m�Ⴕ���͓��z�m���͌��z�����������i�ҏ̌�t���Ă�����i�����y�ю����O���ɂ����āu���z���������v�Ƃ����B�j�ɂ��̏̒����i�����̌��z���̕~�n�y�э\���ɂ��Ă̑����A���H���̑��̗̏̓_�����܂݁A�����̌��z���̌��z�ݔ��y�іh�Ό˂��̑��̐��߂Œ�߂�h�ΐݔ��i�ȉ��u���z�ݔ����v�Ƃ����B�j�ɂ��Ă̑�O���̌����������B�j�������āA���̌��ʂ����s�����ɕ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�Q�@���A�s���{�����͌��z�厖��u���s�����̓��茚�z���̊Ǘ��҂ł��鍑�A�s���{���Ⴕ���͎s�����̋@�ւ̒����͂��̈ϔC�����ҁi�ȉ����̏͂ɂ����āu���̋@�ւ̒����v�Ƃ����B�j�́A���Y���茚�z���̕~�n�y�э\���ɂ��āA���y��ʏȗ߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��A����ɁA�ꋉ���z�m�Ⴕ���͓��z�m���͌��z���������ɁA�����A���H���̑��̗̏̓_���i���Y���茚�z���̖h�Ό˂��̑��̑O���̐��߂Œ�߂�h�ΐݔ��ɂ��Ă̑�l���̓_���������B�j�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A���Y���茚�z���i��Z���ꍀ��ꍆ�Ɍf���錚�z���ň��S��A�h�Ώ㖔�͉q������ɏd�v�ł�����̂Ƃ��đO���̐��߂Œ�߂���̋y�ѓ����̋K��ɂ�����s�������w�肷����̂������B�j�̂�������s���������S��A�h�Ώ�y�щq����x�Ⴊ�Ȃ��ƔF�߂Č��z�R����̓��ӂĎw�肵�����̂ɂ��ẮA���̌���łȂ��B

�@�R�@���茚�z�ݔ����i���~�@�y�ѓ��茚�z���̏��~�@�ȊO�̌��z�ݔ����������B�ȉ����̍��y�ю����ɂ����ē����B�j�ň��S��A�h�Ώ㖔�͉q������ɏd�v�ł�����̂Ƃ��Đ��߂Œ�߂���́i�����̌��z���ɐ݂�����̂������B�j�y�ѓ��Y���߂Œ�߂���̈ȊO�̓��茚�z�ݔ����œ���s�������w�肷����́i�����̌��z���ɐ݂�����̂������B�j�̏��L�҂́A�����̓��茚�z�ݔ����ɂ��āA���y��ʏȗ߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��A����ɁA�ꋉ���z�m�Ⴕ���͓��z�m���͌��z�ݔ������������i�ҏ̌�t���Ă���ҁi�����y�ё�\����̎O��ɂ����āu���z�ݔ����������v�Ƃ����B�j�Ɍ����i�����̓��茚�z�ݔ����ɂ��Ă̑����A���H���̑��̗̏̓_�����܂ށB�j�������āA���̌��ʂ����s�����ɕ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�S�@���̋@�ւ̒����́A���A�s���{�����͌��z�厖��u���s�����̌��z���̓��茚�z�ݔ����ɂ��āA���y��ʏȗ߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��A����ɁA�ꋉ���z�m�Ⴕ���͓��z�m���͌��z�ݔ����������ɁA�����A���H���̑��̗̏̓_���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A���Y���茚�z�ݔ����i�O���̐��߂Œ�߂���̋y�ѓ����̋K��ɂ�����s�������w�肷����̂������B�j�̂�������s���������S��A�h�Ώ�y�щq����x�Ⴊ�Ȃ��ƔF�߂Č��z�R����̓��ӂĎw�肵�����̂ɂ��ẮA���̌���łȂ��B

�@�T�@����s�����A���z�厖���͌��z�Ď����́A���Ɍf����҂ɑ��āA���z���̕~�n�A�\���A���z�ݔ��Ⴕ���͗p�r�A���z�ޗ��Ⴕ���͌��z�ݔ����̑��̌��z���̕����i�ȉ��u���z�ޗ����v�Ƃ����B�j�̎��Ⴕ���͈��n���̏A���z���Ɋւ���H���̌v��Ⴕ���͎{�H�̏��͌��z���̕~�n�A�\���Ⴕ���͌��z�ݔ��Ɋւ��钲���i�ȉ��u���z���Ɋւ��钲���v�Ƃ����B�j�̏Ɋւ�������߂邱�Ƃ��ł���B

�@�@�@��@���z���Ⴕ���͌��z���̕~�n�̏��L�ҁA�Ǘ��ҎႵ���͐�L�ҁA���z��A�v�ҁA���z�ޗ����������ҁA�H���ė��ҁA�H���{�H�Җ��͌��z���Ɋւ��钲����������

�@�@�@��@�掵�\�����̓�\���ꍀ�̎w��m�F�����@��

�@�@�@�O�@�掵�\�����̎O�\�܂ܑ̌�ꍀ�̎w��\���v�Z�K��������@��

�@�U�@����s�������͌��z�厖�ɂ��Ă͑�Z���l���A��Z���̓��Z���A�掵���l���A�掵���̎O��l���A�����ꍀ�A��\���Ⴕ���͑�\�O���A��\���ꍀ�����O���܂ŁA�O���ꍀ���͑��\���̓��ꍀ�̋K��̎{�s�ɕK�v�Ȍ��x�ɂ����āA���z�Ď����ɂ��Ă͑����\���̋K��̎{�s�ɕK�v�Ȍ��x�ɂ����āA���Y���z���Ⴕ���͌��z���̕~�n�̏��L�ҁA�Ǘ��ҎႵ���͐�L�ҁA���z��A�v�ҁA���z�ޗ����������ҁA�H���ė��ҁA�H���{�H�Җ��͌��z���Ɋւ��钲���������҂ɑ��A����A���ނ��̑��̕����̒�o�����߂邱�Ƃ��ł���B

�@�V�@���z�厖���͓���s�����̖��ߎႵ���͌��z�厖�̈ϔC�������Y�s�����Ⴕ���͓s���{���̐E���ɂ��Ă͑�Z���l���A��Z���̓��Z���A�掵���l���A�掵���̎O��l���A�����ꍀ�A��\���Ⴕ���͑�\�O���A��\���ꍀ�����O���܂ŁA�O���ꍀ���͑��\���̓��ꍀ�̋K��̎{�s�ɕK�v�Ȍ��x�ɂ����āA���z�Ď����ɂ��Ă͑����\���̋K��̎{�s�ɕK�v�Ȍ��x�ɂ����āA���Y���z���A���z���̕~�n�A���z�ޗ����������҂̍H��A�c�Ə��A�������A�q�ɂ��̑��̎��Ə�A���z�H���ꖔ�͌��z���Ɋւ��钲���������҂̉c�Ə��A���������̑��̎��Ə�ɗ�������A���z���A���z���̕~�n�A���z�ݔ��A���z�ޗ��A���z�ޗ����̐����ɊW�����镨���A�v�}�����̑����z���Ɋւ���H���ɊW�����镨���Ⴕ���͌��z���Ɋւ��钲���ɊW�����镨�����������A�Ⴕ���͎������A���͌��z���Ⴕ���͌��z���̕~�n�̏��L�ҁA�Ǘ��ҎႵ���͐�L�ҁA���z��A�v�ҁA���z�ޗ����������ҁA�H���ė��ҁA�H���{�H�ҎႵ���͌��z���Ɋւ��钲���������҂ɑ��K�v�Ȏ����ɂ��Ď��₷�邱�Ƃ��ł���B�������A�Z���ɗ�������ꍇ�ɂ����ẮA���炩���߁A���̋��Z�҂̏����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�W�@����s�����́A�m�F���̑��̌��z��@�߂̋K��ɂ�鏈�����тɑ�ꍀ�y�ё�O���̋K��ɂ��ɌW�錚�z���̕~�n�A�\���A���z�ݔ����͗p�r�Ɋւ���䒠�����A���A���Y�䒠�i���Y�����y�ѓ��Y�Ɋւ��鏑�ނō��y��ʏȗ߂Œ�߂���̂��܂ށB�j��ۑ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�X�@�O���̑䒠�̋L�ڎ������̑����̐����Ɋւ��K�v�Ȏ����y�ѓ��Y�䒠�i�����̍��y��ʏȗ߂Œ�߂鏑�ނ��܂ށB�j�̕ۑ����Ԃ��̑����̕ۑ��Ɋւ��K�v�Ȏ����́A���y��ʏȗ߂Œ�߂�B�v

�@�Ƃ���A

�@���z��@��P�Q���P����

�@�u���y��ʏȗ߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��A����ɁA�ꋉ���z�m�Ⴕ���͓��z�m���͌��z�����������i�ҏ̌�t���� ���Ă���ҁi�����y�ю����O���ɂ����āu���z���������v�Ƃ����B

�j�ɂ��̏̒����i�����̌��z���̕~�n�y�э\���ɂ��Ă̑��� �A���H���̑��̗̏̓_�����܂݁A�����̌��z���̌��z�ݔ��y�іh�Ό˂��̑��̐��߂Œ�߂�h�ΐݔ��i�ȉ��u���z�ݔ����v�Ƃ����B�j�ɂ��Ă̑�O���̌����������B�j�������āA���̌��ʂ����

�s�����ɕ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �v

�@�����A

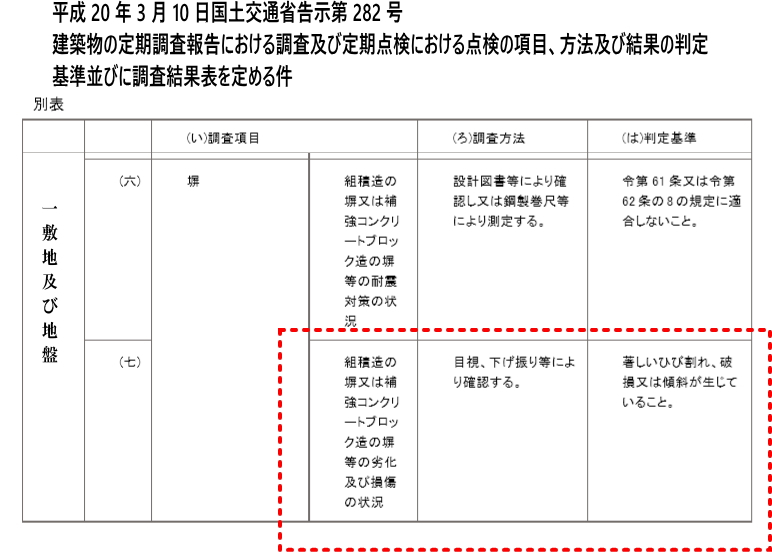

�@�@���y��ʏȍ���282���i�ŏI�����F�����Q�W�N�S���Q�T���j�Ɋ��܂��ƁA

�@���z���̒�������ɂ����钲���y�ђ���_���ɂ�����_���̍��ځA���@�y�ь��ʂ̔������тɒ������ʕ\���߂錏

�@�Ƃ��āA

�@�����́A��������̑ΏۂƂȂ镻�ɂ��Ă̗y�ё����̏́A�ڎ��A�����U�蓙�ɂ��m�F�����Ƃ���A�������B

�@ �@�@�@�@�����U��ɂ��A�����i�����j���ǂ���������B �@�@�@�@�����U��ɂ��A�����i�����j���ǂ���������B

�����F�@�P

�@�@������̏o��Ƃ́A���@�Ă��邪�A�܂������V�����ӏ�����̏o��ŁA�������A���I�ŗ]��ɂ��ׂ����B

�@�@���Ȃ�̓�₾�B

�@�܂��A�}��Y���̍��y��ʏȍ���282����T���̂ɁA�܂��Q���Ԃ�������B

�s�^�O�t���z��@�@���@�������Q�D�Q���ȉ��@�T���ǁ@������@�������@�@�ڎ��@�����U�� |

|

�����Q�X�N�x�@�}���V�����Ǘ��m����

|

|

���F�����Q�X�N�P�Q���Q�U���F�����𐿂������Ă���@���v���c�@�l�@�}���V�����Ǘ��Z���^�[����@���������łāA�����́A����Ă���̂��Q����B

�k��@21�l�@���z��@�i���a25 �N�@����201���j�Ɋւ��鎟�̋L�q�̂����A����Ă�����̂͂ǂꂩ�B

1�@�����Z��ɐ݂��鏸�~�@�̏��L�ҁi���L�҂ƊǗ��҂��قȂ�ꍇ�ɂ����ẮA�Ǘ��ҁj�́A����ɁA�ꋉ���z�m�Ⴕ���͓��z�m���͌��z�ݔ������������i�ҏ̌�t���Ă���҂Ɍ����������āA���̌��ʂ����s�����ɕ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�w�@����Ă���B�@���~�@�̓_�����o����̂́A�@�ꋉ���z�m�@�A���z�m�@�����āA���z�ݔ������������i�ҏ̌�t���Ă���҂̂����@�B���~�@���������@�ł���B���z�ݔ������������i�ҏ̌�t���Ă���҂ł͂Ȃ��B

�@���z��@������A��N�P��͏o�܂��B

�@�����悤�ȏo��́A�����Q�X�N�@�Ǘ��Ɩ���C�Ҏ����@�u��Q�V�v�@�A�����Q�W�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��R�U�v�@�A�����Q�T�N�@�Ǘ��Ɩ���C�Ҏ����@�u��Q�P�v�@�A�����Q�T�N�@�Ǘ��Ɩ���C�Ҏ����@�u��P�Q�v�@���@���z��@��P�Q������̏o��B�@�����Q�R�N�@�Ǘ��Ɩ���C�Ҏ����@�u��Q�T�v�@�A�@�����Q�P�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��R�V�v�@�A�@�����P�W�N�@�Ǘ��Ɩ���C�Ҏ����@�u��P�W�v�@�ȂǁB

�@�@�܂��A���z���S�̂̒���E�����ɂ��āA

�@�����P�W�N�̓����s���ł̌������ݏZ��̃G���x�[�^�[�ɂ����鎀�S���́A�����P�X�N�S���̓����s���̕����r���̃G���x�[�^�[�ɂ����锭�����́A���N�T���̑��{���̗V���n�̃R�[�X�^�[�ɂ����鎀�S���́A���N�U���̓����s���̎G���r���ɂ�����L���������̓��A���z���⏸�~�@�ȂǂɊւ��鎖�̂��������������A���̒��ɂ́A���z���⏸�~�@�Ȃǂ̈��S���̊m�ۂɂƂ��ďd�v�ȓ���̈ێ��ۑS�������K�ɍs���Ă��Ȃ��������Ƃ����̂̈���ƌ�������̂�����܂����B

�@�������A�����Q�O�N�S������A���ꌚ�z�����⏸�~�@�A�V�Y�{�݁A���z�ݔ��ɂ��Ē���̒����⌟�����ڂ���������Ă��܂��B

�@����ɁA���R�s�̃z�e���ЁA����s�̃O���[�v�z�[���ЁA�����s�̐f�Ï��ЂȂǁA�����̎��҂��o��Ў��̂������Ă��܂��B

�����̎��̂ɂ����Ĕ�Q���g�債�������̈�Ƃ��āA���z�����K�@�ȏ�ԂŊǗ�����Ă��Ȃ��������Ƃ��f�����Ă��܂����A�����������Ԃ܂��A���z��@���������i���z��@�̈ꕔ����������@���i����26�N�@����54���j�j�A�����Q�W�N�U���P������A�V���Ȑ��x���{�s����邱�ƂƂȂ�܂����B�@�@�����Q�U�N�U���S���i�{�s�F�����Q�W�N�U���P���j

�@�Ȃ��A������x�̎�|�́A�s���葽���̎҂����p���錚�z���⍂��ғ��̎��͔���҂��A�Q�p�r�ŗ��p���錚�z���ɂ��ẮA���z���̕s���E�s����������ő傫�Ȕ�Q���������邨���ꂪ���邽�߁A���z���̓K�Ȉێ��ۑS���s�����Ƃɂ��A��Q�𖢑R�ɖh���K�v������܂��B

�@���̂��߁A���z��@�ł́A���z���̓K�Ȉێ��ۑS��S�ۂ���d�g�݂Ƃ��āA���z���E���z�ݔ��E�h�ΐݔ��E���~�@���ɂ��āA����I�ɐ��̋Z�p�҂ɒ����E�����������A���̌��ʂ����s�����i���z�厖��u���n�������c�́j�ɕ����邱�Ƃ��A���z���̏��L�ғ��ɋ`���t���Ă��܂��B

�@���̐��x�ł́A�K�ɒ����E���������邱�ƂŁA���z�����̕s���E�s��������L�ғ����炪�c�����A��������s�����́A���̓��e�ɉ����ĕK�v�ȑ[�u���u���邱�ƂŁA���z���̗��p�҂̈��S���̊m�ۂ�}�邱�ƂƂ��Ă��܂��B

�@���̒����E�����̕��x�́A���܂ł́A�n��̎���ɉ����A����s�����i���z�厖��u���n�������c�́j���̑Ώۂ��߂Ă��܂����B

�@������A����̉����ɂ��A����̈��S�m�ۓ��̊ϓ_����A

�@�@�@�@�s���葽���̎҂����p���錚�z���i���茚�z���j�y�т����̌��z���ɐ݂���ꂽ�h�ΐݔ�

�@�@�@�A����ғ��̎��͔���҂��A�Q�p�r�ŗ��p����{�y�т����̎{�݂ɐ݂���ꂽ�h�ΐݔ�

�@�@�@�B�G���x�[�^�[�A�G�X�J���[�^�[�A���ו���p���~�@

�@���������߂ňꗥ�ɕ̑ΏۂƂ��܂����B

�@��̓I�ɂ́A

�@�@�@���茚�z�����́u�����v���ʁD�D�D�����ނ˂U������R�N���Ƃɓ���s�����ɕ�

�@�@�A���z�ݔ��E�h�ΐݔ��E���~�@�E�V�Y�{�݂́u�����v���ʂ̕D�D�D�����ނ˂U������P�N�܂ł́B�V�Y�{�݂͔��N���Ƃɓ���s�����ɕ�

�@���s�����ƂƂȂ��Ă��܂��B

�@

�@�������E�������ł�����̋Z�p�҂Ƃ́A

�@�@�����O�́A�ꋉ���z�m�A���z�m�̑��ɁA���i�ҁi���ꌚ�z���������i�ҁA���~�@�������i�ҁA���z�ݔ��������i�ҁj�������E�����ł��鎖�ɂȂ��Ă��܂������A���̎��i�҂�@���Ɉʒu�Â��A�u���̋Z�p�ҁv�Ƃ́A���z��@�ɋK�肳�ꂽ���̂����ꂩ�̎��i��L������̂ł��B

�@�@�E�@�ꋉ���z�m

�@�@�E�@���z�m�@�͑S��

�@�@�E�@�����Ď��̎��i�҂͑Ώۂ̂��̂��������E�������ł��܂��B

�@�@�@�@�@�E�@���z�� �D�D�D���茚�z���������i�i���茚�z�����������i�ҏ̌�t���Ă���ҁj�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�E�@�h�ΐݔ� �D�D�D�h�ΐݔ��������i�V�݁j�i�h�ΐݔ����������i�ҏ̌�t���Ă���ҁj

�@�@�@�@�@�E�@���~�@�y�їV�Y�{�� �D�D�D ���~�@���������i���~�@�����������i�ҏ̌�t���Ă���ҁj

�@�@�@�@�@�E�@���z�ݔ� �D�D�D���z�ݔ��������i���z�ݔ����������i�ҏ̌�t���Ă���ҁj

�@����܂��A�E�����́A���z��@��P�Q��

�@�u�i�A�������j

�@��\����@��Z���ꍀ��ꍆ�Ɍf���錚�z���ň��S��A�h�Ώ㖔�͉q������ɏd�v�ł�����̂Ƃ��Đ��߂Œ�߂���́i���A�s���{���y�ь��z�厖��u���s�����̌��z���i�ȉ����̍��y�ё�O���ɂ����āu�����̌��z���v�Ƃ����B�j�������B�j�y�ѓ��Y���߂Œ�߂���̈ȊO�����茚�z���i�����Ɍf���錚�z�����̑����߂Œ�߂錚�z���������B�ȉ����̏��ɂ����ē����B�j�œ���s�������w�肷������i�����̌��z���������B�j�̏��L���i���L�҂ƊǗ��҂��قȂ�ꍇ�ɂ����ẮA�Ǘ��ҁB��O���ɂ����ē����B�j�́A�����̌��z���̕~�n�A�\���y�ь��z�ݔ��ɂ��āA���y��ʏȗ߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��A����ɁA�ꋉ���z�m�Ⴕ���͓��z�m���͌��z�����������i�ҏ̌�t���Ă�����i�����y�ю����O���ɂ����āu���z���������v�Ƃ����B�j�ɂ��̏̒����i�����̌��z���̕~�n�y�э\���ɂ��Ă̑����A���H���̑��̗̏̓_�����܂݁A�����̌��z���̌��z�ݔ��y�іh�Ό˂��̑��̐��߂Œ�߂�h�ΐݔ��i�ȉ��u���z�ݔ����v�Ƃ����B�j�ɂ��Ă̑�O���̌����������B�j�������āA���̌��ʂ����s�����ɕ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�Q�@���A�s���{�����͌��z�厖��u���s�����̓��茚�z���̊Ǘ��҂ł��鍑�A�s���{���Ⴕ���͎s�����̋@�ւ̒����͂��̈ϔC�����ҁi�ȉ����̏͂ɂ����āu���̋@�ւ̒����v�Ƃ����B�j�́A���Y���茚�z���̕~�n�y�э\���ɂ��āA���y��ʏȗ߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��A����ɁA�ꋉ���z�m�Ⴕ���͓��z�m���͌��z���������ɁA�����A���H���̑��̗̏̓_���i���Y���茚�z���̖h�Ό˂��̑��̑O���̐��߂Œ�߂�h�ΐݔ��ɂ��Ă̑�l���̓_���������B�j�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A���Y���茚�z���i��Z���ꍀ��ꍆ�Ɍf���錚�z���ň��S��A�h�Ώ㖔�͉q������ɏd�v�ł�����̂Ƃ��đO���̐��߂Œ�߂���̋y�ѓ����̋K��ɂ�����s�������w�肷����̂������B�j�̂�������s���������S��A�h�Ώ�y�щq����x�Ⴊ�Ȃ��ƔF�߂Č��z�R����̓��ӂĎw�肵�����̂ɂ��ẮA���̌���łȂ��B

�R�@���茚�z�ݔ����i���~�@�y�ѓ��茚�z���̏��~�@�ȊO�̌��z�ݔ����������B�ȉ����̍��y�ю����ɂ����ē����B�j�ň��S��A�h�Ώ㖔�͉q������ɏd�v�ł�����̂Ƃ��Đ��߂Œ�߂�����i�����̌��z���ɐ݂�����̂������B�j�y�ѓ��Y���߂Œ�߂���̈ȊO�̓��茚�z�ݔ����œ���s�������w�肷������i�����̌��z���ɐ݂�����̂������B�j�̏��L�҂́A�����̓��茚�z�ݔ����ɂ��āA���y��ʏȗ߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��A����ɁA�ꋉ���z�m�Ⴕ���͓��z�m���͌��z�ݔ������������i�ҏ̌�t���Ă�����i�����y�ё�\����̎O��ɂ����āu���z�ݔ����������v�Ƃ����B�j�Ɍ����i�����̓��茚�z�ݔ����ɂ��Ă̑����A���H���̑��̗̏̓_�����܂ށB�j�������āA���̌��ʂ����s�����ɕ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�S�@���̋@�ւ̒����́A���A�s���{�����͌��z�厖��u���s�����̌��z���̓��茚�z�ݔ����ɂ��āA���y��ʏȗ߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��A����ɁA�ꋉ���z�m�Ⴕ���͓��z�m���͌��z�ݔ����������ɁA�����A���H���̑��̗̏̓_���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A���Y���茚�z�ݔ����i�O���̐��߂Œ�߂���̋y�ѓ����̋K��ɂ�����s�������w�肷����̂������B�j�̂�������s���������S��A�h�Ώ�y�щq����x�Ⴊ�Ȃ��ƔF�߂Č��z�R����̓��ӂĎw�肵�����̂ɂ��ẮA���̌���łȂ��B

�T�@����s�����A���z�厖���͌��z�Ď����́A���Ɍf����҂ɑ��āA���z���̕~�n�A�\���A���z�ݔ��Ⴕ���͗p�r�A���z�ޗ��Ⴕ���͌��z�ݔ����̑��̌��z���̕����i�ȉ��u���z�ޗ����v�Ƃ����B�j�̎��Ⴕ���͈��n���̏A���z���Ɋւ���H���̌v��Ⴕ���͎{�H�̏��͌��z���̕~�n�A�\���Ⴕ���͌��z�ݔ��Ɋւ��钲���i�ȉ��u���z���Ɋւ��钲���v�Ƃ����B�j�̏Ɋւ�������߂邱�Ƃ��ł���B

�@�@�@��@���z���Ⴕ���͌��z���̕~�n�̏��L�ҁA�Ǘ��ҎႵ���͐�L�ҁA���z��A�v�ҁA���z�ޗ����������ҁA�H���ė��ҁA�H���{�H�Җ��͌��z���Ɋւ��钲����������

�@�@�@��@�掵�\�����̓�\���ꍀ�̎w��m�F�����@��

�@�@�@�O�@�掵�\�����̎O�\�܂ܑ̌�ꍀ�̎w��\���v�Z�K��������@��

�U�@����s�������͌��z�厖�ɂ��Ă͑�Z���l���A��Z���̓��Z���A�掵���l���A�掵���̎O��l���A�����ꍀ�A��\���Ⴕ���͑�\�O���A��\���ꍀ�����O���܂ŁA�O���ꍀ���͑��\���̓��ꍀ�̋K��̎{�s�ɕK�v�Ȍ��x�ɂ����āA���z�Ď����ɂ��Ă͑����\���̋K��̎{�s�ɕK�v�Ȍ��x�ɂ����āA���Y���z���Ⴕ���͌��z���̕~�n�̏��L�ҁA�Ǘ��ҎႵ���͐�L�ҁA���z��A�v�ҁA���z�ޗ����������ҁA�H���ė��ҁA�H���{�H�Җ��͌��z���Ɋւ��钲���������҂ɑ��A����A���ނ��̑��̕����̒�o�����߂邱�Ƃ��ł���B

�V�@���z�厖���͓���s�����̖��ߎႵ���͌��z�厖�̈ϔC�������Y�s�����Ⴕ���͓s���{���̐E���ɂ��Ă͑�Z���l���A��Z���̓��Z���A�掵���l���A�掵���̎O��l���A�����ꍀ�A��\���Ⴕ���͑�\�O���A��\���ꍀ�����O���܂ŁA�O���ꍀ���͑��\���̓��ꍀ�̋K��̎{�s�ɕK�v�Ȍ��x�ɂ����āA���z�Ď����ɂ��Ă͑����\���̋K��̎{�s�ɕK�v�Ȍ��x�ɂ����āA���Y���z���A���z���̕~�n�A���z�ޗ����������҂̍H��A�c�Ə��A�������A�q�ɂ��̑��̎��Ə�A���z�H���ꖔ�͌��z���Ɋւ��钲���������҂̉c�Ə��A���������̑��̎��Ə�ɗ�������A���z���A���z���̕~�n�A���z�ݔ��A���z�ޗ��A���z�ޗ����̐����ɊW�����镨���A�v�}�����̑����z���Ɋւ���H���ɊW�����镨���Ⴕ���͌��z���Ɋւ��钲���ɊW�����镨�����������A�Ⴕ���͎������A���͌��z���Ⴕ���͌��z���̕~�n�̏��L�ҁA�Ǘ��ҎႵ���͐�L�ҁA���z��A�v�ҁA���z�ޗ����������ҁA�H���ė��ҁA�H���{�H�ҎႵ���͌��z���Ɋւ��钲���������҂ɑ��K�v�Ȏ����ɂ��Ď��₷�邱�Ƃ��ł���B�������A�Z���ɗ�������ꍇ�ɂ����ẮA���炩���߁A���̋��Z�҂̏����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�W�@����s�����́A�m�F���̑��̌��z��@�߂̋K��ɂ�鏈�����тɑ�ꍀ�y�ё�O���̋K��ɂ��ɌW�錚�z���̕~�n�A�\���A���z�ݔ����͗p�r�Ɋւ���䒠�����A���A���Y�䒠�i���Y�����y�ѓ��Y�Ɋւ��鏑�ނō��y��ʏȗ߂Œ�߂���̂��܂ށB�j��ۑ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�X�@�O���̑䒠�̋L�ڎ������̑����̐����Ɋւ��K�v�Ȏ����y�ѓ��Y�䒠�i�����̍��y��ʏȗ߂Œ�߂鏑�ނ��܂ށB�j�̕ۑ����Ԃ��̑����̕ۑ��Ɋւ��K�v�Ȏ����́A���y��ʏȗ߂Œ�߂�B�v

�@�Ƃ���A

�@���z��@��P�Q���R���ł̌��z�ݔ������������i�ҏ̎�ނ́A���z��@�{�s�K����U���̂T

�@�u�i���z�����������i�ҏؓ��̎�ށj

�@��Z���̌܁@�@��\����ꍀ�i�@�攪�\�����ꍀ�ɂ����ď��p����ꍇ���܂ށB�����ɂ����ē����B�j�ɋK�肷�錚�z�����������i�ҏ̎�ނ́A���茚�z�����������i�ҏ؋y�я��~�@�����������i�ҏƂ���B

�@�Q�@�@��\����O���i�@�攪�\�����ꍀ�ɂ����ď��p����ꍇ���܂ށB�����ɂ����ē����B�j�ɋK�肷�錚�z�ݔ������������i�ҏ̎�ނ́A���z�ݔ����������i�ҏA�h�ΐݔ����������i�ҏ؋y�я��~�@�����������i�ҏƂ���B�v

�@�Ƃ���A

�@���z�ݔ������������i�ҏ̎�ނ́A

�@�@���z�ݔ����������i�ҏA

�@�A�h�ΐݔ����������i�ҏ@�y��

�@�B���~�@�����������i�ҏ�

�@������܂��B

�@�����A�@���z�ݔ����������i�ҏA�@�A�h�ΐݔ����������i�ҏ@�y�с@�B���~�@�����������i�ҏ@�̌�t�����҂́A

�@�@�@���z�ݔ�������

�@�@�A�h�ΐݔ�������

�@�@�B���~�@��������

�@�ƌĂ�܂��B�i���z��@�{�s�K����U���̂U�@�\�Q�Ɓj�@

�@�����ŁA���z��@��P�Q���P���y�тR���ł́A���~�@�����Ɍ����o����̂́A

�@�@�@�ꋉ���z�m

�@�@�A���z�m

�@�@�B���~�@���������@�ł���A

�@�ݖ�́A�����Z��ɐ݂��鏸�~�@�̏��L�ҁi���L�҂ƊǗ��҂��قȂ�ꍇ�ɂ����ẮA�Ǘ��ҁj�́A����ɁA�ꋉ���z�m�Ⴕ���͓��z�m���́h���z�ݔ������������i�ҏ̌�t���Ă���ҁh�Ɍ����������āA���̌��ʂ����s�����ɕ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂����A�h���z�ݔ������������i�ҏ̌�t���Ă���ҁh�ł́A���~�@���������ȊO�̌��z�ݔ���������h�ΐݔ����������܂܂�邽�߁A���ł��B

�@���Ȃ��A���~�@�i�G���x�[�^�[�j�̒�������ƕێ�_���̈Ⴂ�́A

�@�@�E��������Ƃ́A���z��@��P�Q���R���Ɋ�Â������ł��B

�@�@�@��������ł́A�����ҁi�ꋉ���z�m�܂��͓��z�m�܂��͏��~�@���������j�������ނ�6�����`1�N���ƂɁA�u�G���x�[�^�[�����y��ʑ�b����߂��ɓK�����Ă��邩�ǂ����v�ׂ܂��B

�@�@�E�ێ�_���Ƃ́A���z��@��8���Ɋ�Â��_���ł��B

�@�@�@�ێ�_���ł́A���Z�p�҂������ނˌ�1�ȓ����ƂɁA�u�G���x�[�^�[�Ɉُ킪�Ȃ����ǂ����v�A���S�̕ێ��Ɛ��\�̈ێ��𒆐S�ɂׂ܂��B�ێ�_���̋L�^�͂R�N�ȏ�ۊǂ�����̂Ƃ���Ă��܂��B�i���~�@�̈ێ��y�щ^�s�̊Ǘ��Ɋւ���w�j�j

�@

2�@�����Z��̊e�˂̊E�ǂ́A���������͓V�䗠�ɒB������̂Ƃ���ق��A���̍\�����Չ����\�Ɋւ��Đ��߂Œ�߂�Z�p�I��ɓK��������̂ŁA���y��ʑ�b����߂��\�����@��p������̖��͍��y��ʑ�b�̔F��������̂Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�Z�@�������B

�@�����Q�S�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��Q�O�v�@�A�����Q�O�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��Q�P

�@���E�ǁi�����ւ��j�Ƃ́D�D�D�A�p�[�g��}���V�����A�̂̒����ȂǏW���i�����j�Z��̏Z�˂ƏZ�˂̋��ڂ̕ǂ̂��Ƃ��w���܂��B�e�˂Ɗe�˂̊Ԃ�����Ă���ǂ̂��Ƃł��B

�@ �אڂ���Z�˂���̉Ђ�h�����߂ɁA�ωΐ��\�A�܂��A�˂���̉�����������Չ����\�̊���@�߂ɂ���߂��Ă��܂��B

�@ �E�ǂ͏������܂��͓V�䗠�܂ł����ԂȂ������グ�邱�Ƃ��`���Â����Ă��܂��B�����āA�אڂ���Z�˂���̓���̐��������q����x�Ⴊ�Ȃ����x�ɂȂ�悤�A�Չ��\���Ƃ��Ȃ���Ȃ�܂���B

�@ �ˋ��ǁi���������ւ��j�A�ˊE�ǂƂ������܂��B

���E�ǁi�����ւ��j�́A�V��܂łłȂ��A�������܂��͓V�䗠�܂œ��B�����邱�Ƃł��B�V��܂łł́A���Ėh�~�ɂȂ�܂���B

�@

�@�����Z��̊e�˂̊E�ǂ́A���z��@��R�O��

�@�u�i�������͋����Z��̊e�˂̊E�ǁj

�@��O�\���@�������������Z��̊e�˂̊E�ǂ́A���������͓V�䗠�ɒB������̂Ƃ���ق��A���̍\�����Չ����\�i�אڂ���Z�˂���̓��퐶���ɔ��������鉹���q����x�Ⴊ�Ȃ��悤�ɒጸ���邽�߂ɊE�ǂɕK�v�Ƃ���鐫�\�������B�j�Ɋւ��Đ��߂Œ�߂�Z�p�I��ɓK��������̂ŁA���y��ʑ�b����߂��\�����@��p������̖��͍��y��ʑ�b�̔F��������̂Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v

�@�Ƃ���A

�@�������B

3�@�h�Βn�斔�͏��h�Βn����ɂ��鋤���Z��ŁA�O�ǂ��ω\���̂��̂ɂ��ẮA���̊O�ǂ�גn���E���ɐڂ��Đ݂��邱�Ƃ��ł���B

�Z�@�������B

�@�����Q�T�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��Q�O�v�@�A�����P�T�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��Q�O�v�@

�@�ݖ�́A���z��@��U�T��

�@�u�i�גn���E���ɐڂ���O�ǁj

�@��Z�\���@�h�Βn�斔�͏��h�Βn����ɂ��錚�z���ŁA�O�ǂ��ω\���̂��̂ɂ��ẮA���̊O�ǂ�גn���E���ɐڂ��Đ݂��邱�Ƃ��ł���B�v

�@�Ƃ���A

�@�������B

4�@�����Z��̏Z�ˋy�яZ�˂���n��ɒʂ���L���A�K�i���̑��̒ʘH�ɂ́A���p�̏Ɩ����u��݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�w�@����Ă���B�@�����Z��̏Z�˂́A�������B

�@�����Q�V�N�@�Ǘ��Ɩ���C�Ҏ����@�u��Q�R�v�@�B

�@�ݖ�́A�z��@�{�s�ߑ�P�Q�U���̂S

�@�u��l�߁@���p�̏Ɩ����u

�@�i�ݒu�j

�@��S��\�Z���̎l�@�@�ʕ\���(��)��(��)������(�l)���܂łɌf����p�r�ɋ�������ꌚ�z���̋����A�K�����O�ȏ�ʼn��זʐς��ܕS�������[�g�����錚�z���̋����A��S�\�Z���̓��ꍀ��ꍆ�ɊY�����鑋���̑��̊J������L���Ȃ��������͉��זʐς��畽�����[�g�����錚�z���̋����y�т����̋�������n��ɒʂ���L���A�K�i���̑��̒ʘH�i�̌���L���ɒ��ڊO�C�ɊJ�����ꂽ�ʘH�������B�j���тɂ����ɗނ��錚�z���̕����ŏƖ����u�̐ݒu��ʏ�v���镔���ɂ́A���p�̏Ɩ����u��݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A���̊e���̂����ꂩ�ɊY�����錚�z�����͌��z���̕����ɂ��ẮA���̌���łȂ��B

�@�@�@��@��ˌ��̏Z��͒����Ⴕ���͋����Z��̏Z��

�@�@�@��@�a�@�̕a���A���h�̏h�������͊�h�ɂ̐Q�����̑������ɗނ��鋏��

�@�@�@�O�@�w�Z��

�@�@�@�l�@���K���͔��K�̒���K�Ⴕ���͒����K�̋����Ŕ���x�Ⴊ�Ȃ����̂��̑������ɗނ�����̂Ƃ��č��y��ʑ�b����߂���́v

�@�Ƃ���A

�@�z��@�{�s�ߑ�P�Q�U���̂S�@�����������P���ɂ��A�����Z��̏Z�˂́A������Ă��邽�߁A���ł��B

�����F�P�@�Ɓ@�S�@

�@�@����͂�A�o�茳�́@���v���c�@�l�@�}���V�����Ǘ��Z���^�[�@�͍����o��~�X�����Ă��ꂽ���̂��B

�@�@�P���ɁA�����Q�W�N�ɉ������������A���z��@��P�Q���ł̏��~�@�̌����҂̐��낾����u�����肪�A�o��҂̗���x���Ⴉ�������߂ɁA�v�������Ȃ��o��~�X�ɂȂ��Ă��܂����B

�@�@�������ŁA����ɂ����Ԃ�������A����҂Ƃ��Ă����ɖ��f�����Ă���B

�@�o��~�X��������A�I�����S�@��I�Ԃ��Ƃ́A�ߋ���������Ă���A�����B

�@���̏o��~�X�̓^���́A���ɂ���܂��̂ŁA���Ă��������B

�@���z��@�@�ɂ��ẮA�ʓr�@�u�v��@���z��@�v�@������܂�����A�����p���������B

�@�܂��A�ߋ����̉���ł��A�@���z��@�@�@���������o���Ă��܂�����A��������A�Q�l�ɂ��Ă��������B

�s�^�O�t���z��@�@���~�@�̌����@�E�ǁ@�O�ǁ@���p�̏Ɩ����u

|

|

�����Q�X�N�x�@�}���V�����Ǘ��m����

|

�k��@37�l�@�}���V�����̌����̈ێ��ۑS�Ɋւ���@�߂̋K��Ɋւ��鎟�̋L�q�̂����A����Ă�����̂͂ǂꂩ�B

1�@�}���V�����Ǘ��K�����@�ɂ��A��n��������Ǝ҂́A�Ǘ��g���̊Ǘ��ғ��ɑ��A���z��@��6���ɋK�肳���m�F�\���ɗp�����v�}������t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�w�@����Ă���B�@���z��@��U���ɋK�肳���h�m�F�\���ɗp�����v�}���h�͓����Ă��Ȃ��B�H���������̊e��}���B�܂��A�S�Ă���n��������Ǝ҂��Ώۂł͂Ȃ��B

�@�����Q�U�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��T�O�v�@�A�@�����P�W�N�@�Ǘ��Ɩ���C�Ҏ����@�u��T�O�v�@�A�@�����P�V�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��T�O�v�@�A�@�����P�T�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��T�O�v�@

�@�ǂ����āA���́u��R�V�v�@�Łu�}���V�����̊Ǘ��̓K�����̐��i�Ɋւ���@���i�ȉ��A�}���V�����Ǘ��K�����@�Ƃ����܂��j�v����̏o�肪����̂��A�����ɋ^��ł��B����́A�}���V�����Ǘ��K�����@����̏o��́A��N�u��S�U�v����u��T�O�v�ƂȂ��Ă���A�}���V�����Ǘ��m�������Ǘ��Ɩ���C�Ҏ����̍��i�҂ɂ͖Ə�����镔���ł�����B

�@�ݖ�̑�n��������Ǝ҂̐v�}���̌�t�́A�}���V�����Ǘ��K�����@��P�O�R��

�@�u��Z�́@�G��

�@�i�v�}���̌�t���j

�@��S�O���@��n��������Ǝ��i��n��������Ɩ@�i���a��\���N�@����S���\�Z���j�����O���ɋK�肷���n��������Ǝ҂������A���@�掵�\�����̋K��ɂ���n��������Ǝ҂Ƃ݂Ȃ����ҁi�M���Ɩ������c������Z�@�ւŐ��߂Œ�߂���̋y�ё�n��������Ɩ@�掵�\�����ꍀ�̐��߂Œ�߂�M����Ђ��܂ށB�j���܂ށB�ȉ������B�j�́A���甄��Ƃ��Đl�̋��Z�̗p�ɋ�����Ɨ����������錚���i�V���Ɍ��݂��ꂽ�����Ől�̋��Z�̗p�ɋ��������Ƃ��Ȃ����̂Ɍ���B�ȉ������B�j�������ꍇ�ɂ����ẮA���y��ʏȗ߂Œ�߂���ԓ��ɓ��Y�������͂��̕����{�݂̊Ǘ����s���Ǘ��g���̊Ǘ��ғ����I�C���ꂽ�Ƃ��́A���₩�ɁA���Y�Ǘ��ғ��ɑ��A���Y�������͂��̕����{�݂̐v�Ɋւ���}���ō��y��ʏȗ߂Œ�߂���̂���t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�Q�@�O���ɒ�߂���̂̂ق��A��n��������Ǝ҂́A���甄��Ƃ��Đl�̋��Z�̗p�ɋ�����Ɨ����������錚��������ꍇ�ɂ����ẮA���Y�����̊Ǘ����Ǘ��g���ɉ~���Ɉ����p�����悤�w�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v

�@�Ƃ���A

�@���p����Ă��܂��u���y��ʏȗ߂Œ�߂���́v�́A�}���V�����̊Ǘ��̓K�����̐��i�Ɋւ���@���{�s�K����P�O�Q��

�@�u��S����@�@��S�O���ꍀ�̍��y��ʏȗ߂Œ�߂�}���́A���̊e���Ɍf����A�H���������������_�̓����̌����y�т��̕����{�݁i���ԏ�A�����A�Βn�y�эL����тɓd�C�ݔ��y�ы@�B�ݔ����܂ށB�j�ɌW��}���Ƃ���B

�@�@�@��@�t�ߌ���}

�@�@�@��@�z�u�}

�@�@�@�O�@�d�l���i�d�グ�\���܂ށB�j

�@�@�@�l�@�e�K���ʐ}

�@�@�@�܁@��ʈȏ�̗��ʐ}

�@�@�@�Z�@�f�ʐ}���͋�v�}

�@�@�@���@��b���}

�@�@�@���@�e�K�����}

�@�@�@��@�������}

�@�@�@�\�@�\���ڍא}

�@�@�@�\��@�\���v�Z���v

�@�Ƃ���A

�@�}���V�����Ǘ��K�����@��P�O�R���ɂ��A�h�H���������������_�ł̊e��}���h�ł���A���z��@��U���ɋK�肳���h�m�F�\���ɗp�����v�}���h�́A�����Ă��܂���A���ł��B�܂��A���̃}���V�����Ǘ��K�����@��P�O�R�����K�p�����̂́A��n��������Ƃł��A���甄��̏ꍇ�����ł�����A�ŏI�I�Ɍ��ł��B

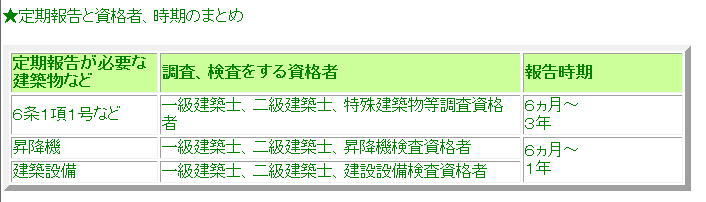

2�@���z��@��8���2���ɋK�肳��Ă��錚�z���̈ێ��ۑS�Ɋւ���v��ɂ́A�ێ��ۑS�̎��{�̐��⎑���v�擙���߂邱�ƂƂ���Ă���B

�Z�@�������B

�@���z��@��W���́A�ǂ����ŁA�o����肾�ƒ��ׂāA����ƁA�Â��@�����P�S�N�@�Ǘ��Ɩ���C�Ҏ����@�u��P�U�v�@��@�����P�R�N�@�Ǘ��Ɩ���C�Ҏ����@�u��P�V�v�@���������B

�@���z��@��W���́A

�@�u�i�ێ��ۑS�j

�@�攪���@���z���̏��L�ҁA�Ǘ��Җ��͐�L�҂́A���̌��z���̕~�n�A�\���y�ь��z�ݔ����펞�K�@�ȏ�ԂɈێ�����悤�ɓw�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�Q�@��\����ꍀ�ɋK�肷�錚�z���̏��L�Җ��͊Ǘ��҂́A���̌��z���̕~�n�A�\���y�ь��z�ݔ����펞�K�@�ȏ�ԂɈێ����邽�߁A�K�v�ɉ����A���̌��z���̈ێ��ۑS�Ɋւ��鏀�����͌v����쐬���A���̑��K�ȑ[�u���u���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̏ꍇ�ɂ����āA���y��ʑ�b�́A���Y�������͌v��̍쐬�Ɋւ��K�v�Ȏw�j���߂邱�Ƃ��ł���B�v

�@�ł��B

�@�����āA���z��@��W���Q���́A���y��ʑ�b����߂��w�j�́A���ݏȍ�����U�O�U���@���a�U�O�N�R���P�X���t

�@�u�� 3 �v��ɒ�߂�ׂ�����

�@�@�v��ɂ́A�����ނˎ��̊e���Ɍf���鍀�ڂɂ��A���ꂼ�ꓖ�Y�e���Ɍf���鎖�����߂�� �̂Ƃ���B

�@�@�@�@�@�� ���z���̗��p�v�� ���z�����͂��̕����̗p�r���A�����̑����z�̗\�蓙�Ɋւ��鎖��

�@�@�@�@�@�� �ێ��ۑS�̎��{�̐� �ێ��ۑS���s�����߂̑g�D�A�ێ��ۑS�Ɩ��̈ϑ��A���z�m���̑����Z�p�҂̊֗^���Ɋւ��鎖��

�@�@�@�@�@�O �ێ��ۑS�̐ӔC�͈� �v��쐬�҂̈ێ��ۑS�̐ӔC�͈͂Ɋւ��鎖��

�@�@�@�@�@�l ��L�҂ɑ���w���� ���z���̔j�������ɂ�����ʕ�A�g�p�����̏��瓙�Ɋւ��鎖��

�@�@�@�@�@�� �_�� �_���ӏ��A�_�������A�_���ҁA�_���ɓ����Ă̔��f��A���ʂ̕��Ɋւ��鎖 ��

�@�@�@�@�@�Z �C�U �C�U�v��̍쐬�A�C�U�H���̎��{���Ɋւ��鎖��

�@�@�@�@�@�� �}���̍쐬�A�ۊǓ� �ێ��ۑS�v�揑�A�m�F�ʒm���A�v�H�}�A�ݔ��d�l�����̍쐬�A�ۊǁA �p�����Ɋւ��鎖��

�@�@�@�@�@�� �����v�� �_���A�C�U���̎����̊m�ہA�ی����Ɋւ��鎖��

�@�@�@�@�@�� �v��̕ύX �v��̕ύX�̎葱���Ɋւ��鎖��

�@�@�@�@�@�\ ���̑� �O�e���Ɍf������̂̂ق��A�ێ��ۑS���s�����ߕK�v�Ȏ����v

�@�Ƃ���A

�@���a�U�O�N�R���P�X�����ݏȍ�����U�O�U���ɂ��ƁA���z���̈ێ��ۑS�Ɋւ���v��ɂ́A�ێ��ۑS�̎��{�̐��⎑���v�擙���߂邱�ƂƂ���Ă���̂ŁA�������B

3�@�����D�ǏZ��̕��y�̑��i�Ɋւ���@���i����20 �N�@����87���j�ɂ����ẮA�����D�ǏZ��z���v��̔F���Ƃ��āA�V�z�A���z���͉��z�̂�����̏ꍇ�ɂ����Ă��A�V�z��A���z�㖔�͉��z��̈ێ��ۑS�̊��Ԃ�30�N�ȏ�ƒ�߂��Ă���B

�Z�@�������B

�@�@�����Q�X�N�@�Ǘ��Ɩ���C�Ҏ����@�u��Q�T�v�@�A�@�����Q�T�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��R�X�v�@�A�@�����Q�R�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��R�X�v

�@�@���X�A�����D�ǏZ��̕��y�̑��i�Ɋւ���@������̏o�肪����B

�@�����D�ǏZ��̕��y�̑��i�Ɋւ���@������̖ړI�́A�]���́u�����Ă͉v�X�N���b�v���r���h�^�̎Љ��A�u�������̂�����āA������Ǝ��������Ē�����Ɏg���v�X�g�b�N���p�^�̎Љ�ւ̓]����ړI�Ƃ��āA�����ɂ킽��Z�ݑ������邽�߂̑[�u���u����ꂽ�D�ǂȏZ��i�������D�ǏZ��j�y�����邽�߂ł��B����20�N12��5���ɐ������A����21�N6��4���Ɏ{�s����܂����B

�@�����āA�u�����D�ǏZ��v�Ƃ́A�����ɂ킽��ǍD�ȏ�ԂŎg�p���邽�߂̑[�u�����̍\���y�ѐݔ��ɍu����ꂽ�D�ǂȏZ��̂��Ƃł��B

�@�����D�ǏZ��̌��z����шێ��ۑS�̌v����쐬���ď��Ǎs�����ɐ\�����邱�ƂŁA��ɓK������ꍇ�ɂ͔F����邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�V�z�ɂ��Ă̔F�萧�x�͕���21�N6��4�����A�����̏Z��z�E���z����ꍇ�̔F�萧�x�͕���28�N4��1�����J�n���Ă��܂��B

�@�F�����ƁA�ŋ��̓���[�u�A�⏕���A�Z�����̗D���[�u������܂��B

�@�܂��A�v��̔F�������ɂ́A�v��̔F������l�i�F��v����{�ҁj�́A�F������v��Ɋ�Â��Z������z���A���z�H���̊�����͈ێ��ۑS���s���ƂƂ��ɁA���z�E�ێ��ۑS�̏ɂ��ċL�^���쐬���A�ۑ����܂��B

�@�܂��A��`�B�����D�ǏZ��̕��y�̑��i�Ɋւ���@����Q��

�@�u�i��`�j

�����@���̖@���ɂ����āu�Z��v�Ƃ́A�l�̋��Z�̗p�ɋ����錚�z���i���z��@�i���a��\�ܔN�@�����S�ꍆ�j�����ꍆ�ɋK�肷�錚�z���������B�ȉ����̍��ɂ����ē����B�j���͌��z���̕����i�l�̋��Z�̗p�ȊO�̗p�ɋ����錚�z���̕����Ƃ̋��p�ɋ����镔�����܂ށB�j�������B

�Q�@���̖@���ɂ����āu���z�v�Ƃ́A�Z���V�z���A���z���A���͉��z���邱�Ƃ������B

�R�@���̖@���ɂ����āu�ێ��ۑS�v�Ƃ́A���Ɍf����Z��̕������͐ݔ��ɂ��āA�_�����͒������s���A�y�ѕK�v�ɉ����C�U���͉��ǂ��s�����Ƃ������B

�@�@�@��@�Z��̍\���ϗ͏��v�ȕ����Ƃ��Đ��߂Œ�߂����

�@�@�@��@�Z��̉J���̐Z����h�~���镔���Ƃ��Đ��߂Œ�߂����

�@�@�@�O�@�Z��̋������͔r���̐ݔ��Ő��߂Œ�߂����

�@�i�ȉ��A���j�v

�@�Ƃ���A

�@�����D�ǏZ��̕��y�̑��i�Ɋւ���@����Q���Q���ł́A�u�u���z�v�Ƃ́A�Z���V�z���A���z���A���͉��z���邱�Ƃ������v�ł��B

�@�����āA�����D�ǏZ��z���v��̔F���́A�����D�ǏZ��̕��y�̑��i�Ɋւ���@����U��

�@�u�i�F�����j

�@��Z���@���Ǎs�����́A�O���ꍀ�����O���܂ł̋K��ɂ��F��̐\�����������ꍇ�ɂ����āA���Y�\���ɌW�钷���D�ǏZ��z���v�悪���Ɍf�����ɓK������ƔF�߂�Ƃ��́A���̔F������邱�Ƃ��ł���B

�@�@�@��@���z�����悤�Ƃ���Z��̍\���y�ѐݔ��������g�p�\�����ł��邱�ƁB

�@�@�@��@���z�����悤�Ƃ���Z��̋K�͂����y��ʏȗ߂Œ�߂�K�͈ȏ�ł��邱�ƁB

�@�@�@�O�@���z�����悤�Ƃ���Z��ǍD�Ȍi�ς̌`�����̑��̒n��ɂ����鋏�Z���̈ێ��y�ь���ɔz�����ꂽ���̂ł��邱�ƁB

�@�@�@�l�@�O���ꍀ���͑�̋K��ɂ��F��̐\���ɌW�钷���D�ǏZ��z���v��ɂ����ẮA���Ɍf�����ɓK�����邱�ƁB

�@�@�@�@�@�C�@���z��̏Z��̈ێ��ۑS�̕��@�����Y�Z����ɂ킽��ǍD�ȏ�ԂŎg�p���邽�߂ɗU�����ׂ����y��ʏȗ߂Œ�߂��ɓK��������̂ł��邱�ƁB

�@�@�@�@�@���@���z��̏Z��̈ێ��ۑS�̊��Ԃ��O�\�N�ȏ�ł��邱�ƁB

�@�@�@�@�@�n�@�����v�悪���Y�Z��̌��z�y�шێ��ۑS���m���ɐ��s���邽�ߓK�Ȃ��̂ł��邱�ƁB

�@�@�@�܁@�O���O���̋K��ɂ��F��̐\���ɌW�钷���D�ǏZ��z���v��ɂ����ẮA���Ɍf�����ɓK�����邱�ƁB

�@�@�@�@�@�C�@���z��̏Z��̈ێ��ۑS�̕��@�̊T�v�����Y�Z����O�\�N�ȏ�ɂ킽��ǍD�ȏ�ԂŎg�p���邽�ߓK�Ȃ��̂ł��邱�ƁB

�@�@�@�@�@���@�����v�悪���Y�Z��̌��z���m���ɐ��s���邽�ߓK�Ȃ��̂ł��邱�ƁB

�@�@�@�Z�@���̑���{���j�̂�����l����O���Ɍf���鎖���ɏƂ炵�ēK�Ȃ��̂ł��邱�ƁB

�@�i�ȉ��A���j�v

�@�Ƃ���A

�@�����D�ǏZ��̕��y�̑��i�Ɋւ���@����U���P���S�����ɂ��A�����D�ǏZ��z���v��̔F���Ƃ��āA�V�z�A���z���͉��z�̂�����̏ꍇ�ɂ����Ă��A�V�z��A���z�㖔�͉��z��̈ێ��ۑS�̊��Ԃ�30�N�ȏ�ƒ�߂��Ă���́A�������B

4�@�Z��̕i���m�ۂ̑��i���Ɋւ���@���i����11 �N�@����81 ���j�̋K��ɂ��Z��\�\�����x�ɂ����āA�S�R���N���[�g���̊����Z��̗������̕]����ɂ́A�R���N���[�g�̒������[���y�уR���N���[�g���̉������C�I���ʂ��܂܂�Ă���B

�Z�@�������B

�@�����Q�W�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��S�P�v�@�I�����S�@�A�@�����Q�W�N�@�Ǘ��Ɩ���C�Ҏ����@�u��Q�S�v�@�����Q�T�N�@�}���V�����Ǘ��m�����@�u��R�X�v�@�I�����Q�@

�@�@�Z��̕i���m�ۂ̑��i���Ɋւ���@���́A���@�ł����r�S�ېӔC�ł̗�O�K���̑��ɂ��A���{�Z��\�\�������߂Ă��܂��B���̐��x�͕����P�Q�N����J�n���Ă��܂��B

�@���{�Z��\�\����́A�Z��̕i���m�ۂ̑��i���Ɋւ���@����R���ȉ��ɋK�肳��Ă���A�u�Z��\�\�����x�v�Ƃ́A�Z��̐��\�ꂳ�ꂽ�\�����[���Ŕ�r�ł���悤�ɕ\�����s�����Ƃ��߂����x�̂��Ƃł��B

�@�u�Z��\�\�����x�v�ɂ��A�Z��擾�҂��O�����ďZ��\�̈Ⴂ���r�o����悤�ɂ��Ă��܂��B

�@��̓I�ɂ́A

�@�@�@�P�D�\���̈���Ɋւ��邱�Ɓi�K�{�^�I������j

�@�@�@�Q�D�Ў��̈��S�Ɋւ��邱�Ɓi�S���I���ցj

�@�@�@�R�D�̌y���Ɋւ��邱�Ɓi�K�{�̂݁j

�@�@�@�S�D�ێ��Ǘ��E�X�V�ւ̔z���Ɋւ��邱�Ɓi�����͕K�{�j

�@�@�@�T�D���M���E�G�l���M�[����ʂɊւ��邱�Ɓi���@���M���Ɋւ��邱�Ɓj�i�K�{�̂݁j

�@�@�@�U�D��C���Ɋւ��邱�Ɓi�S���I���ցj

�@�@�@�V�D���E�����Ɋւ��邱�Ɓi�S���I���ցj

�@�@�@�W�D�����Ɋւ��邱�Ɓi�I���j

�@�@�@�X�D����ғ��ւ̔z���Ɋւ��邱�Ɓi�I���j

�@�@�P�O�D�h�ƂɊւ��邱�Ɓi�S���I���ցj

�@�@�ȂǂP�O���ڂɂ��āA���ʂ̃��[���i�\����]���̕��@�̊�j�Ɋ�Â��A�Z��̐��\��\���i�]���j���܂��B

�@�Z��̐��\�̕]���́A���y��ʑ�b���ɓo�^���ꂽ��O�ҋ@�ցi�o�^�Z��\�]���@�ցj����]�ɂ��L���ōs���܂��B

�@�@�����Q�V�N�i2015�N�j4��1�����A�Z��\�\�����x����������A�]���̕K�{���ڂ��P�O���삩��ȉ��̂S����ւƑ啝�Ɋɘa����܂����B

�@�@�@�P�D�\���̈���

�@�@�@�Q�D�̌y��

�@�@�@�R�D�ێ��Ǘ��A�X�V�ւ̔z��

�@�@�@�S�D���M���A�G�l���M�[�����

�@�@�ł́A�Z��̕i���m�ۂ̑��i���Ɋւ���@����R��

�@�u�i���{�Z��\�\����j

�@��O���@���y��ʑ�b�y�ѓ��t������b�́A�Z��̐��\�Ɋւ���\���̓K������}�邽�߁A���{�Z��\�\������߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�Q�@���{�Z��\�\����́A���Q�W�l�̈ӌ���K�ɔ��f����悤�ɁA���A���̓K�p�ɓ������ē��l�ȏ����̉��ɂ���҂ɑ��ĕs�����ɍ��ʂ�t���邱�Ƃ��Ȃ��悤�ɒ�߁A���͕ύX���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�R�@���y��ʑ�b���͓��t������b�́A���{�Z��\�\������߁A���͕ύX���悤�Ƃ���ꍇ�ɂ����āA�K�v������ƔF�߂�Ƃ��́A���Y���{�Z��\�\������͂��̕ύX�̈Ăɂ��āA��������J���ė��Q�W�l�̈ӌ������Ƃ��ł���B

�S�@���y��ʑ�b�y�ѓ��t������b�́A���{�Z��\�\������߁A���͕ύX���悤�Ƃ���Ƃ��́A���炩���߁A���y��ʑ�b�ɂ����Ă͎Љ�{�����R�c��̋c�����A���t������b�ɂ����Ă͏���҈ψ���̋c�����A���ꂼ��o�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�T�@���y��ʑ�b�y�ѓ��t������b�́A���{�Z��\�\������߁A���͕ύX�����Ƃ��́A�x�Ȃ��A������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v

�@�Ƃ���A

�@�Z��̕i���m�ۂ̑��i���Ɋւ���@����R���P���ɂ��A�u���{�Z��\�\����v����߂��Ă��܂��B

�@�����āA��߂�ꂽ�A�u���{�Z��\�\����v�́A

�@�����P�R�N�W���P�S���@���y��ʏȍ�����1346���i�ŏI�����͕����Q�W�N�P�Q���Q�P������Ғ��E���y��ʏȍ�����R���j �ł��B

�@�@�@�@http://www.mlit.go.jp/common/001178913.pdf

�@�����ŁA3-1�������i�\����̓��j�ł́A�S�R���N���[�g���̊����Z��̗������̕]����́A���m�ȍ������A������Ȃ������̂ł����A�ȉ��́u�����R�|�P�v

�@

�@�ɂ��A�S�R���N���[�g���̊����Z��̗������̕]����ɂ́A�R���N���[�g�̒������[���y�уR���N���[�g���̉������C�I���ʂ��܂܂�Ă���悤�ł�����A�������B