マンション生活での相談は、「マンション管理士 香川事務所」へ。

★★ 要約 建築基準法 ★★

第1章 総則

Ⅰ.第1条(目的) から 第2条(用語の定義) 6号(延焼のおそれのある部分) まで

マンション管理士・管理業務主任者を目指す方のために、試験にでる建築基準法を条文ごとにイラストなどを入れて解説しました。

過去の出題例も、ところどころに入れてますが、過去問を参照してください。

試験問題は、過去の問題から出されるのではありません。条文から出題されます。

条文を勉強することが、合格への道です。

前へ

次へ

次へ

凡例:各条文は、黒字にて表示。解説は条文の下に緑字にて表示。

施行:令和7年4月1日に合わせた。

施行:令和6年に合わせた。

最新更新:2023年 5月30日:施行 令和5年(2023年)4月1日の政令(施行令)に合わせた。

施行:令和元年(2019年) 6月25日に対応した。

建築基準法の最終改正:平成30年(2018年) 4月1日施行に合わせた。

建築基準法の最終改正:平成27年(2015年) 6月1日施行

前回改正:平成23年(2011年)12月14日

建築基準法の前身は大正8年(1919年)制定、翌9年施行された「市街地建築物法」です。これは同時に成立した「都市計画法」とともに、家屋の密集する東京、京都、大阪などの大都市を対象とした法律で都市の防災対策として制定されました。

その後、大正12年(1923年)に発生した関東大震災後にも、被害を考慮して同法は改正されました。

そして、第2次世界大戦後の大きな変革とともに「建築基準法」として、新規に昭和25年(1950年)5月24日に制定され、同年10月25日より施行されています。

その後も建築基準法は社会の発展とともに、たびたび改正され現況に即した法律として運用されてきました。

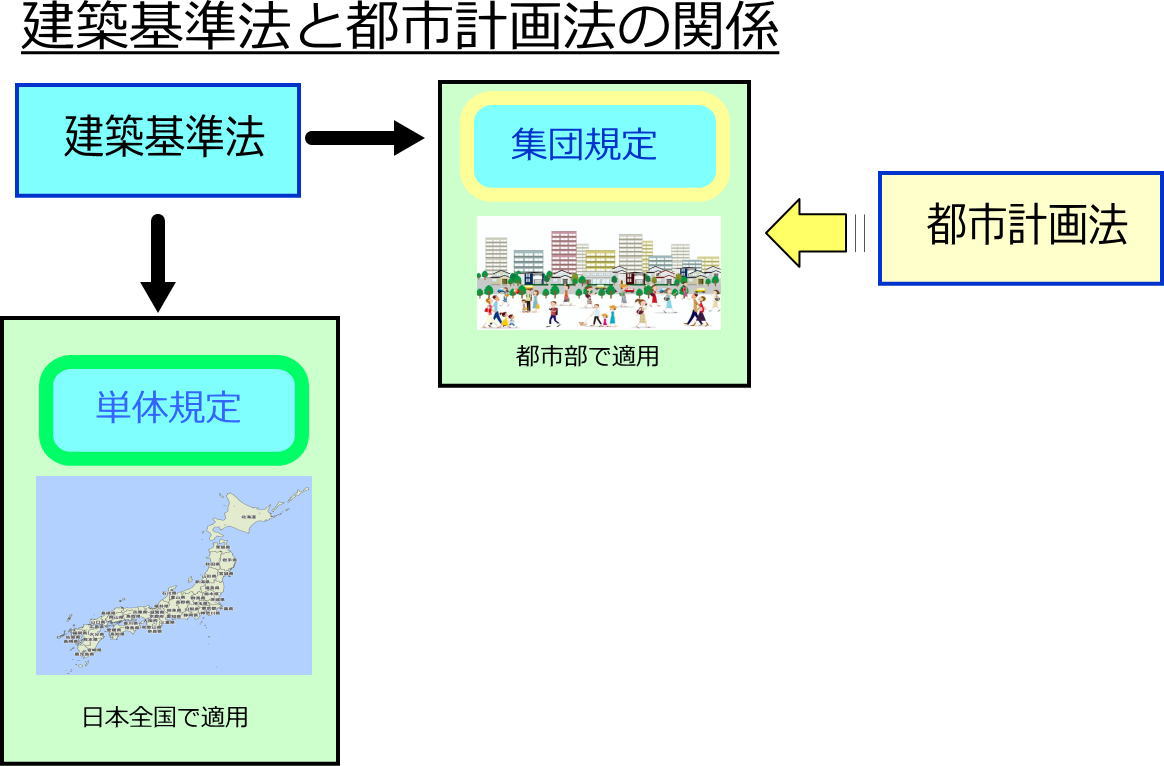

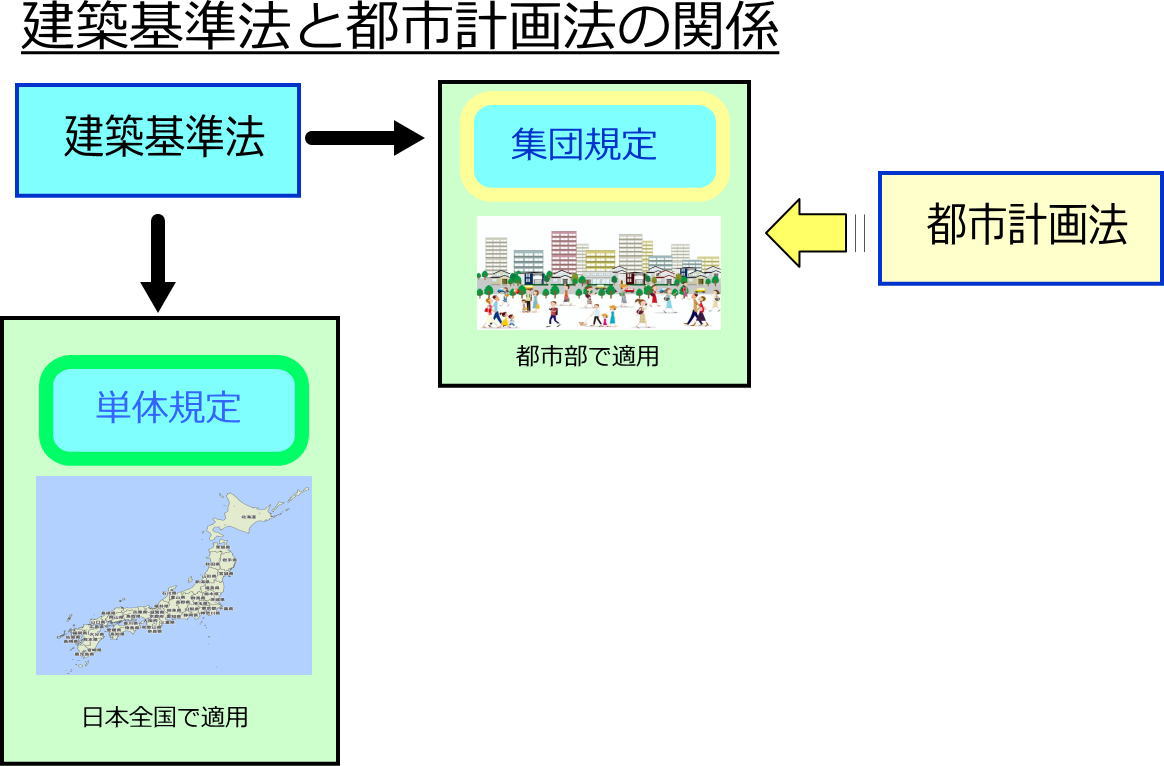

★建築基準法と都市計画法の関係 ~単体規定と集団規定~

建築基準法の内容は、住まいとして建物が必要な事項を防火や防災また衛生・健康などの観点から規定しています。

具体的には、建物の屋根・外壁・廊下や階段などは、防火や防災上どうすべきか、また居室の採光や換気は、衛生・健康上どうあるべきかを規定し、これらは、日本全国の建築物に対して最低限に必要な事項ですから、日本全国の個別の建物に対して規定します。

これら日本全国に適用される規定は、「単体規定」と呼ばれます。(建築基準法第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備 第19条~)

一方、人口が密集し、家屋が多い都市では、特に防火や防災面、また衛生面での都市としての特別な配慮が必要となります。

そこで、防火や防災の面、また衛生面などを考慮した都市のあるべき姿を、土地・施設・開発を含めて機能的に計画する必要があり、その内容を都道府県が決定できる「都市計画法」に委ねました。

しかし、「都市計画法」では、「都市計画」として、大まかな「市街化区域」や「市街化調整区域」とか、「用途区域」などを定めていますが、細かな建物の構造(耐火・防火など)やその設備などは、「建築基準法」に、委ねています。

これら、都市計画で定められた制限を規定するのも「建築基準法」の役割で、こちらは「集団規定」と呼ばれます。(建築基準法第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 第41条の2~)

この日本全国の建築物に適用される「単体規定」と、都市計画法により、都市計画区域・準都市計画区域内での建築物に適用される「集団規定」の違いは、重要です。

◎建築基準法の内容

現在の基準法の構成は、第1章の総則 第1条から始まり、第7章の罰則 第107条まであるかなり長い法律です。

建築材料の進化、建物の高層化など時代の変化に合わせて、改正がなされています。これからも、たびたび改正が予定されますので、最新の改正情報を入手してください。(2025年(令和7年)3月14日現在)

| 建築基準法の内容 |

| 概要 |

内容 |

条文 |

| 第1章 総則 |

・用語の定義

・適用除外

・既存不適格建築物

・建築確認

・是正命令等 |

第1条~第18条の3 |

第2章 単体規定

(全国で適用) |

建築物そのものの安全性を確保する規定

・建築物の敷地の衛生・安全、

・構造耐力

・防火に関する制限

・採光

・換気に関する制限

・避難に関する制限等 |

第19条~第41条 |

第3章 集団規定

(一部の規定を除き都市計画区域

及び準都市計画区域内にのみ

適用) |

建築物の敷地、構造、建築設備、用途

・道路に関する制限等

・用途規制

・形態規制

・防火地域

・景観地区

| 第41条の2~第68条の9

|

| 第3章の2 型式適合認定等 |

| 第68条の10~第68条の26

|

| 第4章 建築協定 |

|

第68条~第77条 |

第4章の2,3 指定資格検定機関等

建築基準適合判定資格者の登録 |

|

第77条の2~第77条の68条 |

| 第5章 建築審査会 |

|

第78条~第83条 |

| 第6章 雑則 |

・被災市街地における建築制限

・仮設建築物に対する制限の緩和

・一定の複数建築物に対する制限の特例等 |

第84条~第97条の6 |

| 第7章 罰則 |

|

第98条~第107条 |

| 附則 |

|

|

建築基準法は、戦後間もない昭和25年(1950年)に制定された法律です。その建築基準法制定の目的は、

| 第一章 総則 |

| (目的) |

| 第一条 |

| この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 |

| 過去出題 |

マンション管理士 |

|

| 管理業務主任者 |

R05年、H22年、 |

*1条:目的 ~最低の基準を定める~

「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」

です。

この建築基準法第1条の目的を叶えるため、建築基準法が初めて制定された後も、日本各地で多発する地震やデパートやビルでの火災、エレベーター内での閉じ込め事故など各種災害で得た教訓、また、戦後驚異的な発展をしている都市の状況に合わせて改正につぐ改正がなされています。

昭和53年(1978年)6月12日、宮城県沖で発生したマグニチュード7.4(震度5)の地震では、多くの住宅が全半壊して、これを契機に昭和56年(1981年)に改正された建築基準法では震度5強程度の地震でも家屋の倒壊は免れるように「新耐震基準」が採用されました。中古住宅購入に際して建物の建築年が「昭和56年(1981年)」を目安にすることは重要です。

また、近いところでは、平成7年(1995年)1月17日5時46分に淡路島北部を震源とするマグニチュード7.2の地震が発生しました。阪神・淡路大震災です。

この地震でも多くの家屋が倒壊し、また発生した火災での被害が甚大であったことを契機に、関係した規定の見直しがなされ、建築物の安全性の一層の確保と合理的利用の推進、また、地方自治体の管理から民間機関による建築確認・検査制度の創設、建築基準の仕様から性能規定の導入を始めとする日本全国で適用されるいわゆる「単体規定」の見直し、建築規制の適用の合理化等の措置を構じる事を内容とした建築基準法の改正が行われています。

特に、平成10年(1998年)の改正では、これまでの「仕様規定」を「性能規定化」し、制度としても、今まで地方行政庁(具体的には建築主事が行っていた)だけができた、建築確認・検査の建築行政を民間に開放し、また、中間検査制度を導入する大変革でした。

さらに、平成12年(2000年)および平成14年(2002年)の都市計画法の改正で、都市計画法と密接な関係を持つ、建築基準法の「第3章 集団規定関係(都市計画の地域中心)」の規定も改められ、施行されました。

平成14年(2002年)の第10次改正では、バブル崩壊後の景気低迷を続ける日本経済を背景に「都市の活力ある再生」に視点をむけた改正が行われ、またシックハウス症候群に対する規制も新たに加えられています。

また、平成16年(2004年)にも、以前はもてはやされて使用された石綿(アスベスト)の害が分かり、石綿関係の改正がありました。

その後も、時の政策により、たびたび改正がありますから、常に改正記録に注意してください。

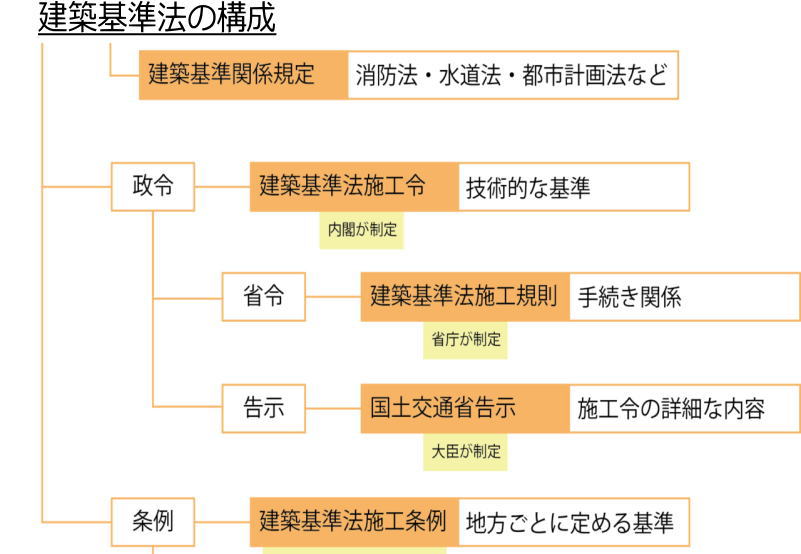

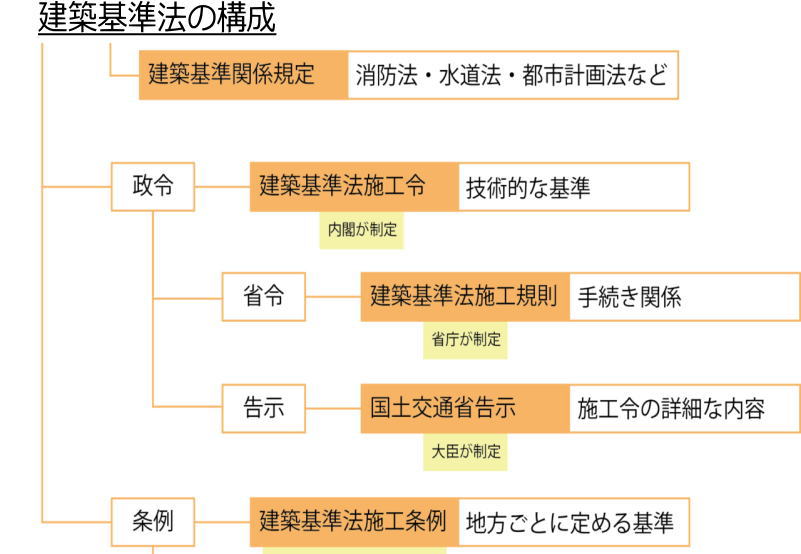

★建築基準法の構成

建築基準法は、

という構成をとることにより、建築物の「最低限の基準」を定め、あとは、地方自治体での条例により地域的な風土や歴史の違いから生じる差異に対応できる余地を残しています。

----------------------------------------------------------

*施行令(政令):施行令(政令とも)は、「内閣が制定する」もので、憲法や法律を実施するために必要な細かなルールをさします。

内閣が定める「命令」のなかで最上位に位置づけられます。 各法律で「委任された事項」について、その委任の範囲において定めます。条文では、「・・・に関して政令で定める・・・」のような形式の場合に、政令(施行令)を定めることができます。

施行令(政令)には、法律の委任がない限り、罰則や、国民の権利を制限し、又は国民の義務を課するルールを定めることはできません。(内閣法11条)

具体的には、「建築基準法施行令」の名称になります。

*施行規則(省令):施行規則(省令とも)は、その法律や命令を担当する(管轄)する省の大臣が担当する行政事務について、法律や命令を施行するため、又は法律や施行令(政令)の委任に基づいて定めるルール(国家行政組織法12条)をいいます。

施行令(政令)と同じく、法律の委任がない限り、罰則や、国民の権利を制限し、又は国民の義務を課するルールを定めることはできません。

具体的には、「建築基準法施行規則」の名称になります。

*条例:条例とは、地方公共団体(都道府県や市町村など)の議会の議決によって制定される「自治立法」です。

通常「法」といえば、国会で議決され、制定される法律を連想しますが、地方公共団体が定める条例も法の一種です。

地方公共団体(建築基準法では「特定行政庁」と規定される場合もある)は、その行う事務について、憲法や関係の「法令に違反しない限りにおいて」条例を制定することができます。

*告示もある

この他に、国や地方公共団体である行政機関が法令・条例などの規定又は権限に基づいて処分し、または決定した事項その他一定の事項を広く一般住民に周知する場合に用いる文書として、「告示」があります。

告示は、その法的性質により、行政処分(行政機関の意思表示)としての性質をもつ告示と、不特定多数の者に対する通知行為の性質をもつ告示がりますが、国土交通大臣告示は、建築基準法や建築基準法施行令を補完する内容もありますから、注意が必要です。

----------------------------------------------------------

★建築基準法は「最低」の基準を定めているだけ

建築基準法は、第1条の目的にありますように、建築物に関する敷地や構造、設備また用途に関する「最低の基準」を定めているだけです。

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

たとえば建築基準法第42条(道路の定義)では、建築基準法上の道路の幅(幅員)は4m以上なくてはならないという最低の基準が定められています。

これは、緊急車両(消防車や救急車)が容易に通行でき、また火災の延焼を防いだりするために定められた最低の基準です。

建築基準法の目的は、 国民である私たちが安全で安心して暮らせる社会を築くために、みんなで守らなければいけない最低限の基準を定めることです。

ですから、道路の幅が4mでなくても、地域によっては6mや8mなど広ければ広いほど緊急時の対応がスムーズにいくことは、勿論です。

★建築基準法の適用範囲

建築基準法では、

①建築物 及び

②建築物の敷地、

③構造、

④設備、

⑤用途

が規制の対象となります。

一般的な建築物は全て適用範囲に含まれますが、文化財保護法による国宝や重要文化財など、また、鉄道の跨線橋や保安施設などは適用の範囲には含まれません。(建築基準法2条、建築基準法第3条)

★建築基準法の性格

建築基準法とは、建築物の個々の安全性や居住性を一定レベル以上に保つことを目的とするとともに、健全な都市づくりに欠かせない建築物の秩序について示した法律です。

そのため、建築物の構造や材料など技術的レベルがこの法律に適合するかだけでなく、その建築物が消防法などほかの法令に適合するかどうかもチェックします。

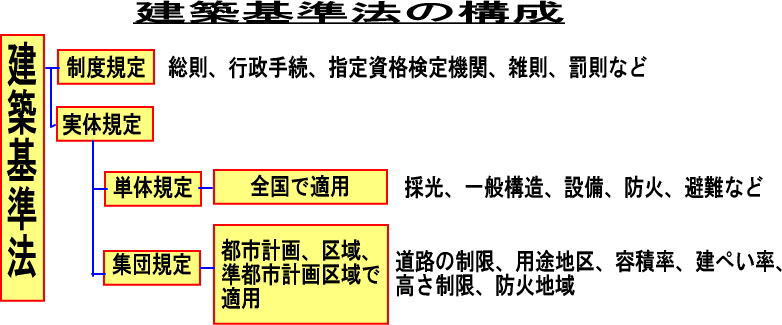

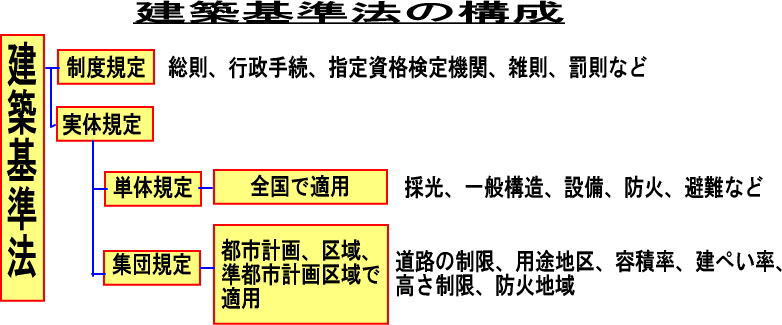

建築基準法の法体系は大きく分けると下のように、三つの要素からなっています。

1. 制度規定...法令運用上の総括的なもの。具体的には、法令適用の範囲、原則、制度、手続き、罰則規定などがここに該当します。

2. 実体規定の内 単体規定 ...個々の建築物の構造耐力、防火や避難施設、衛生設備などに関する安全確保についての規定です。

3. 実体規定の内 集団規定...建築物が集団している街や都市において、都市計画法に基づき、安全で合理的な秩序を確保するための規定です。

★単体規定と集団規定の違い

上でも触れましたが、建築基準法で定められている最低の基準には、

全国どこでも適用される、

・「単体規定」と、

原則として都市計画区域および準都市計画区域内において適用される

・「集団規定」があります。

★単体規定(2章) → 建物の安全性の確保。全国で適用される

日本全国で適用される「単体規定」とは、建築基準法「第2章 建築物の敷地、構造及び建物設備(第19条~第41条)」の規定をいい、個々の建築物そのものの安全性や居住性を確保することを目的に、建築物の敷地、構造、居室の採光・換気、建築設備、建築材料の品質等に関する制限や、災害危険区域、地方公共団体の条例による制限の付加等が定められています。

鉄骨造などの構造や部材など具体的な内容を定めた今までの「仕様規定」と合わせて、限界耐力計算など一定レベルの技術的性能があればいいという「性能規定」があります。

具体的な規定の多くは、法律(建築基準法)ではなくて、政令(建築基準法施行令)と国土交通大臣の告示によって定められています。

★集団規定(3章) → 健全なまちづくり。街や都市で適用される ~都市計画法と密接に結びついている~

集団規定とは、多くの建築物が集まっています、いわゆる市街地と呼ばれる街や都市において要求される規定です。

建築基準法「第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途(第41条の2~第68条の9)」の規定をいい、街づくりを定める都市計画の方針を実現するため、原則として、都市計画法による都市計画区域および準都市計画区域内における建築物の敷地の接道義務、用途制限、容積率、建ぺい率、高さ等の制限等が定められています。

また、都市計画区域および準都市計画区域以外の区域のうち、一定の区域内において地方公共団体が政令で定める基準に従い条例で必要な制限を定めることができます。

多くは、「仕様規定」です。

なお、宅建業法第35条第1項第2号により、重要事項として説明すべき「建築基準法に基づく制限」で、宅建業法施行令第3条第1項に定めるものは、この「集団規定」による規制内容を主として説明することになっています。

★都市計画区域内と準都市計画区域内の建築物は、単体規定と、集団規定の両方で規制されることになります。

★建築基準法と関係するほかの法令

国民の生命や健康に関係する内容を規定する法律:建築基準法には、他にも多くの法令が関係しますが、主なものとしては、消防法、建築士法、建設業法、宅建業法、都市計画法、宅地造成等規制法、バリアフリー法、省エネルギー法、耐震改修促進法、住生活基本法、長期優良住宅普及促進法、住宅瑕疵担保履行法などがあげられます。

最近は、少子高齢化や情報化社会の面から、都市計画法の他に、都市再生特別措置法も重要な役割を持ってきています。

★「性能規定」により求められる基本構成 ~「仕様規定」と「性能規定」~

建築基準法の改正で注目すべき点があります。

それは、以前の建築基準法の規定(制限)は、材料や、寸法、形状などによる具体的な仕様による記述(仕様規定)でしたが、国際的な基準の採用や材料などの技術の進歩を取り入れて改正を行い、建築物が持つべき性能による記述(性能規定)に転換されたことです。

この改正により、設計にあたり、①仕様規定 または ②性能規定のどちらかが選べるようになりました。

この大幅な転換により、 建築基準法の規定が変更になっています。

1.要求性能...要求される性能の内容やレベルで、一般に、建築基準法の条文ではその目的と機能を明示し、施行令で、その性能の有無を判断するための技術的な基準が定められます。

2.検証方法...具体的に設計された仕様が、要求された性能に適合しているかどうかの確認のために試験や計算を行います。

検証方法には、

ア.一般化された検証方法 と

イ.高度な技術的判断が必要で、国土交通大臣の認定手続きが必要な、特殊な検証方法があります。

3.例示仕様...要求された性能に適合するとみなされる仕様を例示します。これは一例であって、強制的に適用されるものではありません。

★現在の建築基準法では、性能規定と以前の仕様規定が混ざっています。

★検証方法や例示仕様の多くは、建築基準法や施行令ではなく、国土交通大臣の告示で規定され、新しい技術の出現や変化による、改正や追加が容易になっています。

{例}

耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。(建築基準法2条7号)

注:国土交通大臣が定めた構造方法 → 仕様規定

国土交通大臣の認定を受けたもの → 性能規定

共に政令(建築基準法施行令)で定めた技術的基準は、カバーしていること(適合する)が、前提です。

{設問} 令和5年 管理業務主任者試験 「問14」

【問 14】 次の建築基準法第1条の規定の(ア)から(ウ)に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

(目的)

第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する(ア)基準を定めて、国民の(イ)、健康及び財産の保護を図り、もつて(ウ)の増進に資することを目的とする。

|

(ア) |

(イ) |

(ウ) |

| 1 |

標準となる |

生命 |

社会の利便性 |

| 2 |

最低の |

生命 |

公共の福祉 |

| 3 |

最低の |

生活 |

社会の利便性 |

| 4 |

標準となる |

生活 |

公共の福祉 |

正解 2

| (用語の定義) |

| 第二条 (改正有:平成30年4月1日施行。施行:令和6年に合わせた。)) |

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該 それぞれ当該 各号に定めるところによる。

一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

二 特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

三 建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

四 居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

五 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。

六 延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等」という。)から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する部分を除く。

イ 防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分

ロ 建築物の外壁面と隣地境界線等との角度に応じて、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのないものとして国土交通大臣が定める部分

隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。

七 耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

七の二 準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロ及び 第二十六条第二項第二号

第二十七条第一項 において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

八 防火構造 建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

九 不燃材料 建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

九の二 耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。

イ その 主要構造部のうち、防火上及び避難上支障がないものとして政令で定める部分以外の部分(以下「特定主要構造部」という。) 主要構造部 が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。

(1) 耐火構造であること。

(2) 次に掲げる性能(外壁以外の 特定 主要構造部にあつては、(i)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。

(i) 当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

(ii) 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。第二十七条第一項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。

九の三 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。

イ 主要構造部を準耐火構造としたもの

ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの

十 設計 建築士法 (昭和二十五年法律第二百二号)第二条第 六 五 項 に規定する設計をいう。

十一 工事監理者 建築士法第二条第 八 七 項 に規定する工事監理をする者をいう。

十二 設計図書 建築物、その敷地又は第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。

十三 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

十四 大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。

十五 大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。

十六 建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。

十七 設計者 その者の責任において、設計図書を作成した者をいい、建築士法第二十条の二第三項 又は第二十条の三第三項 の規定により建築物が構造関係規定(同法第二十条の二第二項 に規定する構造関係規定をいう。 以下 第五条の六(旧:の四)第二項及び第六条第三項第二号において 同じ。)又は設備関係規定(同法第二十条の三第二項 に規定する設備関係規定をいう。第五条の六(旧:の四)第三項及び第六条第三項第三号において同じ。)に適合することを確認した構造設計一級建築士(同法第十条の二第四項 に規定する構造設計一級建築士をいう。以下 第五条の六(旧:の四)第二項及び第六条第三項第二号において 同じ。)又は設備設計一級建築士(同法第十条の二第四項 に規定する設備設計一級建築士をいう。第五条の六(旧:の四)第三項及び 同号において同じ 第六条第三項第三号において同じ。)を 含むものとする。

十八 工事施工者 建築物、その敷地若しくは第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう。

十九 都市計画 都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第四条第一項 に規定する都市計画をいう。

二十 都市計画区域又は準都市計画区域 それぞれ、都市計画法第四条第二項 に規定する都市計画区域又は準都市計画区域をいう。

二十一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区 それぞれ、都市計画法第八条第一項第一号

から第六号 までに掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区をいう。

二十二 地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第一号 に掲げる地区計画をいう。

二十三 地区整備計画 都市計画法第十二条の五第二項第三号 に掲げる地区整備計画をいう。

二十四 防災街区整備地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第二号 に掲げる防災街区整備地区計画をいう。

二十五 特定建築物地区整備計画 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)第三十二条第二項第 一 二 号 に規定する特定建築物地区整備計画をいう。

二十六 防災街区整備地区整備計画 密集市街地整備法第三十二条第二項第 二 三 号 に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。

二十七 歴史的風致維持向上地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第三号 に掲げる歴史的風致維持向上地区計画をいう。

二十八 歴史的風致維持向上地区整備計画 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (平成二十年法律第四十号。以下「地域歴史的風致法」という。)第三十一条第二項第一 四 号 に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。

二十九 沿道地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第四号 に掲げる沿道地区計画をいう。

三十 沿道地区整備計画 幹線道路の沿道の整備に関する法律 (昭和五十五年法律第三十四号。以下「沿道整備法」という。)第九条第二項第 一 二 号 に掲げる沿道地区整備計画をいう。

三十一 集落地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第五号 に掲げる集落地区計画をいう。

三十二 集落地区整備計画 集落地域整備法 (昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項 に規定する集落地区整備計画をいう。

三十三 地区計画等 都市計画法第四条第九項 に規定する地区計画等をいう。

三十四 プログラム 電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。

三十五 特定行政庁 建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。

|

| 過去出題 |

マンション管理士 |

H25年、H21年、H13年、 |

| 管理業務主任者 |

R04年、R03年、 R02年、H27年、H25年、H24年、H21年、H20年、H19年、H18年、H16年、H14年、H13年 |

★2条:定義

それでは、各論に入っていきましょう。

★建築基準法では、定義されるものが多い

用語の定義の項目が、1号から35号までと、やたら多いのが、建築基準法の特徴です。国民生活に密接に結びついているので、防火を中心に、地震対策、最近は日照や騒音対策、また省エネルギーにも対応するという変化を反映した法律です。

★定義条項とは ~建築基準法施行令にもある~

建築基準法だけでなく、区分所有法にしろ都市計画法にしろ各種の法律は、いろいろな条項で一定の事項を繰り返し規定(表現)することがあるため、使用する言葉がその法律において何を表しているかの「定義」が必要です。

第2条がその定義条項となり各用語の定義をしています。

また、ここだけでなく、建築基準法施行令1条も定義条項ですから、注意してください。

定義条項は、立法者がこの用語はこの意味だと定めるというものですから、それは違うとか、おかしいとか、疑問を持たないで、そういうものであると、理解し記憶することです。

★都市計画法と建築基準法は密接に結びついている

19号の「都市計画」や21号の「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域などの用途地域」が定義されているように、建築基準法は都市計画法をうけ、容積率や建ぺい率など詳細に規制をしています。

この関係を理解してください。

これを、踏まえ、都市計画法や関係の法律が改正されると、建築基準法もそれに伴いちょろちょろと改正されますので、勉強する人は、常に最新の条文であるか確認してください。

★定義されているものが 1号から35号までと多いので、少しづつ、分けて説明します。

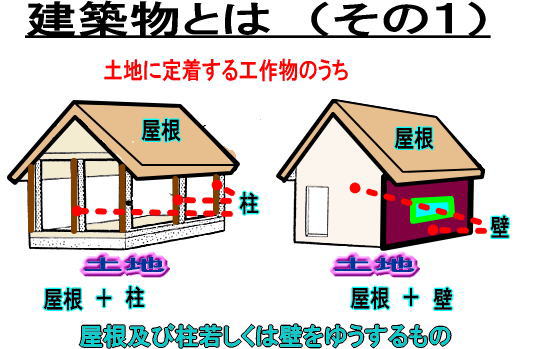

まず、建築基準法での対象となる「建築物」とは、なにかをみていきましょう。

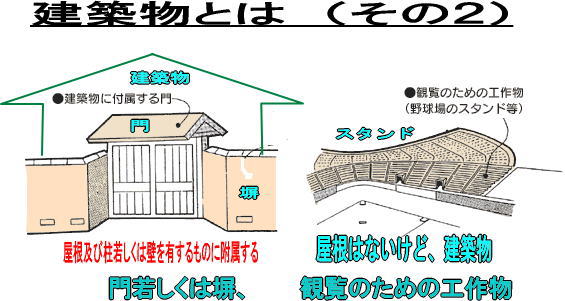

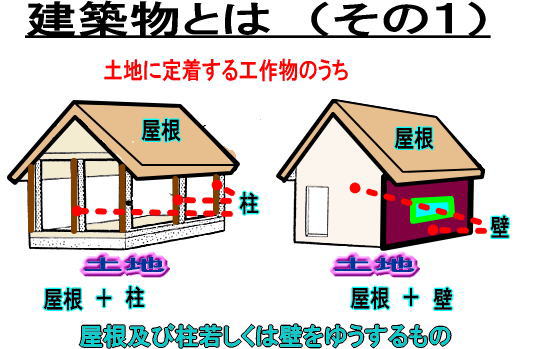

★建築物(1号)とは...

| 第二条 |

| この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

(続く)

|

★2条1号:定義:建築物とは

2条の規定において、「若しくは」とか「又は」とかカッコ書きが多いということは、たびたび改正されていると言うことです。

*「若しくは」と「又は」の違い・・・共に同じです。英語で言えば、「OR」です。

でも、それらを読み飛ばしてはいけません。改正されたと言うことは、内容が重大であるからです。

建築基準法という以上、まず「建物=建築物」は何かから、始めるのは自然でしょう。

しかし、1号の終わりの方に、「建築物には建築設備も含む」とあるので、それでは、建築設備(3号)とは...

| 第二条 (続き) |

三 建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

(続く) |

★2条3号:定義:建築設備とは

この2条3号をよく読むと、「建築設備」は、毎日家で使っている電気やガス、台所やトイレなどの水道・下水だけでなく、煙突や昇降機(エレベーター)さらに避雷針まで入っているのが建築設備と言うことが分かります。

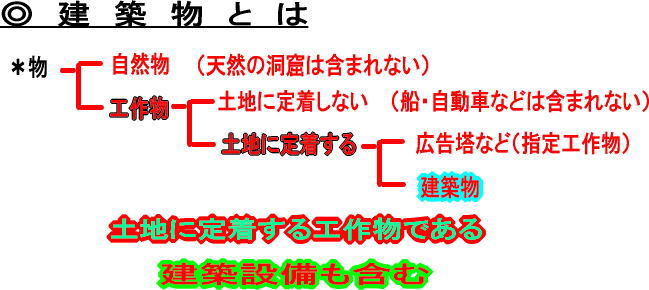

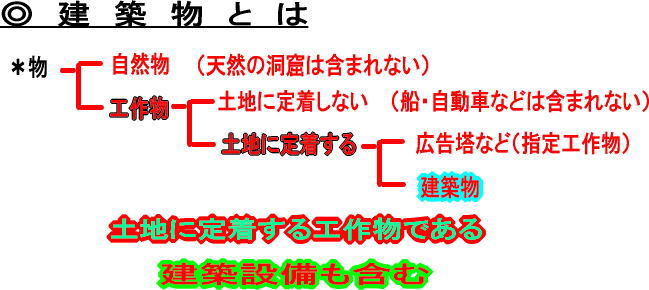

★建築物の最初の条件は、土地に定着する工作物であること。(1号)

それでは建築基準法での「建築物」であるには、1号で規定される要件として、

①土地に定着する

②工作物

が大前提です。

★①土地に定着するとは、 ~船や飛行機は入らない~

これは、いつも土地にくっついていることです。ですから、海にある船や移動できる自動車、空を飛ぶ飛行機などは一定の土地に定着していないため、建築物には含まれません。

また自然に出来た洞窟などもたとえ人が住んでいても下で説明します、「工作物」でないので、これも建築物ではありません。

★②工作物とは、

では、工作物とは、人が作ったものです。そのうち、建築基準法では、土地に定着する人工物のすべてをさします。そこで、建物だけでなく、広告塔なども人が作っていますから「工作物」となります。

広告塔、煙突、高架水槽などは、指定工作物または、準用工作物とよばれ、一定以上の規模のものは、建築確認の申請が必要であり、建築物と同じように扱われます。(建築基準法第88条 工作物への準用)

具体的には高さ順にすると次の工作物です。(施行令第138条 参照)

1)高さが 2mを超える擁壁(ようへき)

2)高さが 4mを超える広告塔、装飾塔、記念塔

3)高さが 6mを超える煙突

4)高さが 8mを超える高架水槽、サイロ、物見塔

5)高さが15mを超える鉄筋コンクリートの造の柱、鉄柱、木柱

など

★土地に定着...土地に定着とは必ずしも堅固に土地に結合されている状態だけをさすものではなく、ケースバイケースで判断されます。

例えば、移動できるバス、車両、コンテナ等をすぐに移動できない状態で設置し、建築物的な用途に供するものも土地に定着しているものとして、この場合は建築物として扱われます。

★屋根と柱、または、屋根と壁のあるもの。

建築基準法での建築物であるには、①土地に定着した ②工作物であって、次の要件は、基本として雨露を防ぐための「屋根」があることが前提でその屋根を支えるための「柱または壁(どちらでもいい)」がなければなりません。

最近は屋根とはいえない自走式の自動車車庫やテント屋根などの簡易構造のものも出現してきており、弾力的に対応できるように、1号の終わりの方に「これに類する構造のものを含む」と規定されています。

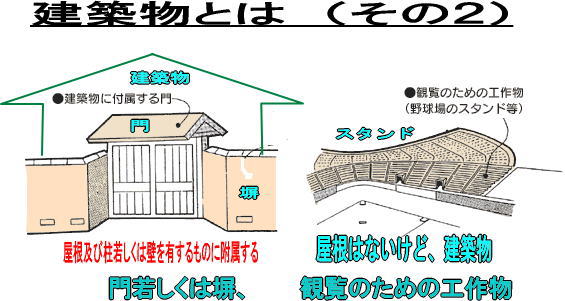

★建築物に附属する門・塀も建築物とした

次に、「建築物に附属する門・塀」も建築物としています。

これは、門・塀の道路への突き出し禁止や、防火上の措置などを、別の条文で禁止するよりも、建築物に含めることにより、建築物と一体としてとらえて確認・検査を合理的に行うためです。

*逆に、建築物に附属していない、例えば、更地に、単独である門・塀は建築物としない。

★屋根は無いが、観覧のための工作物も建築物とする

次の「観覧のための工作物」とは、具体的には野球場や競馬場のスタンドなどが該当します。

最近は、屋根がドーム式の野球場もありますが、野球場や競馬場のスタンドなどは普通屋根がないことが多いので、建築物として取り扱うことを明確にしています。

★地下若しくは高架の工作物内に設ける施設も建築物とした

「地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫などの施設」とは、地下に設けられた商店街・事務所のことです。

これも、地下に商店街ができたり、駅中にお店ができたための規定です。また高い所にあるテレビ塔の展望台などが該当します。

単純な通り抜け用の地下道、地下広場やテレビ塔だけなら、建築物とはなりません。

★そして、最後に、建築設備も建築物に含まれる ~第2条3号~

第2条1号では、「建築設備を含むものする」ありますから、

建築物に設ける、①電気、②ガス、③給水、④排水、⑤換気、⑥暖房、⑦冷房、⑧消火、⑨排煙 若しくは ⑩汚物処理の設備と、⑪煙突、⑫昇降機 若しくは ⑬避雷針も建築物の一部となっています。

設備という語が付くのは、①電気、②ガス、③給水、④排水、⑤換気、⑥暖房、⑦冷房、⑧消火、⑨排煙、⑩汚物処理です。

⑪煙突、⑫昇降機、⑬避雷針には、「設備」の語は付きません。

*建築設備が、建築物に含まれるために、建築基準法施行令で、各設備が規定されて、ここからの、出題が多くなっていますので、建築基準法施行令も、読んでおくことです。

以上をまとめますと、

★建築物ではないもの ~争いのある箇所~

他の法令で規制されている鉄道や軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設(信号所、踏み切り番屋など)など、また貯蔵槽は、建築物に含まれません。

*駅舎、駅の待合室などは建築物です。 (駅内の建築物については、争いがある。)

*駅の売店・・・駅中のショップは、建築物となるが、小規模(スタンド型の売店)は、建築物でないことが、多い。

{設問} 平成20年 管理業務主任者 試験 問17 選択肢1

1 建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水などの設備及び煙突、昇降機、避雷針をいい、建築物に含まれるものと、含まれないものに分けられる。

答え: 誤っている。

建築設備とは、建築基準法第2条3号

「三 建築設備(とは) 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

」とあり前半は正しい。

では、建築物とは建築基準法第2条1号

「一 建築物(とは) 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観

覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関

する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。 」とあり、建築物には建築設備も全部含まれている。これは、建築確認などをまとめてやるためと考えるといい。

| 第二条 (続き) |

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

二 特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

(続く) |

★2条2号:定義:特殊建築物 ~建築基準法で重要な規定~

次は、特殊建築物(2号)とは何かです。

学校、病院,劇場、ホテルなどのように不特定の人々又は多数の人が利用する建築物、また危険物がある建築物、防災上、環境衛生上、周辺地域に大きな影響を与える火葬場や汚物処理場などの建築物が該当しています。

マンションも「共同住宅」として「特殊建築物」に入りますので憶えておいてください。

この定義条項で「特殊建築物」と指定されると、後の規定で、まとまって、規制を受けます。

★戸建住宅、事務所、銀行、市役所などは特殊建築物ではないという点に注意してください。

私的問題:市役所は、かなり不特定多数の人々が利用していて、どうして、「特殊建築物」でないのか、疑問がありますが。

★「特殊建築物」と規定される訳は、主に、防災面からみて、

①人が多く集まったり

②寝起きする

特殊な用途の建築物と考えます。この規定では建築物の大きさや広さ、設備など関係ありません。その用途が中心で規定されています。

★特殊建築物の分類...第2条2号では、様々な建築物が例示されていますが、建築基準法施行令第115条の3(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)などを参考に用途別に分けると、下のようになります。

| 特殊建築物の分類 |

| No. |

用途別分類 |

対象の建築物 |

説明 |

| 1 |

不特定多数の人が集まる建築物 |

劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場(6種) |

*興行場法にいう映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設及び集会のための施設をいいます。 |

| 2 |

就寝、宿泊を伴う建築物

(施行令第115条の3 1号) |

病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設(保育所を含む)。(8種) |

*病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)又は児童福祉施設等「病院、診療所」とは、医療法にいう病院又は診療所で患者の収容施設を有するものをいいます。

*「児童福祉施設等」とは、施行令第 19条第1項に規定されているものをいいます。(児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センターなど)

*ホテル、旅館又は下宿・・・旅館業法にいうホテル、旅館、簡易宿所、下宿をいいます。 |

| 3 |

教育、文化、スポーツに関する建築物

(施行令第115条の3 2号) |

学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボウリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場。(10種) |

*学校・・・学校教育法にいう学校及び専修学校・各種学校を含みます。学校の体育館は、学校の施設として校舎に含みます。

|

| 4 |

商業、サービスに関する建築物

(施行令第115条の3 3号) |

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ(古ッ!)、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合(今時ある?)、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内は除く)。(14種) |

*「物品販売業(物品加工修理業を含む。)を営む店舗」については、次のとおりとします。

①小売を兼ねる卸売業店舗も含みます。

②対象となる床面積には、売場のみではなく付属する事務室、倉庫等の部分も含みます。

*遊技場など・・・風営法にいう遊技場、キャバレー、料理店、待合、ナイトクラブ又はバーをいいます。

ダンスホールとは、設備を設けて客にペアダンス(社交ダンスに代表されるような男女がペアとなって踊ることが通常の形態とされているダンスをいう。)をさせる営業を行う施設(接待若しくは飲食の提供を行う施設又はダンススクール(指導者がダンス指導を行う施設をいう。)を除く。)をいいます。

*公衆浴場・・・公衆浴場法にいう公衆浴場又は特殊浴場をいい、風営法にいう個室付浴場も含みます。

|

| 5 |

大火となりやすい建築物 |

倉庫 だけ。(1種) |

*倉庫業法にいう倉庫業を営む倉庫及び一般の倉庫をいいます。

ただし、作業場及び事務所等の敷地内に設けた附属倉庫については、適用はありません。 |

| 6 |

出火の危険度が大きい建築物

(施行令第115条の3 4号) |

自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ(昔使用していたフイルムは燃え易い)、テレビスタジオ。(4種) |

*自動車を格納するため(自動車洗車場を含む)又は修理するための施設をいいます。

|

| 7 |

その他の建築物 |

工場、と畜場、火葬場、汚物処理場 など |

|

◎マンションは、共同住宅として、特殊建築物に該当します。

--------------------------------------------------------

*「”特殊”建築物」と「”特定”建築物」は、異なる。

似たような規定ですが、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律第2条」では、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校及び旅館の用途に供される部分の延べ面積が 3,000㎡以上の建築物(学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物では 8,000㎡以上)を「”特定”建築物」と定義しています。(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第1条)

字ずらだけで、さっと読むと、間違えますよ。

*フィットネスクラブは?・・・ 厚生労働省の判断では、フィットネスクラブは、一般に娯楽性が極めて強く遊技場と同視できるような場合を除き、「特定建築物」に該当しません。

とのこと。

新しい形態の施設ができると、判断が定着するまで、時間がかかります。

--------------------------------------------------------

★特殊建築物となると様々な制限がある ~定期調査報告が求められる~

「特殊建築物」として例示されています劇場や病院、百貨店などの建物は火災などの災害が発生すると、大きな被害をもたらす可能性が非常に高いと言えます。

このため、特殊建築物には防火区画の適切な設定、内装の不燃化、避難階段・避難器具の整備、全面空地の確保など多くの安全対策が必要とされています。

また、下のような、定期的な点検と報告を所有者や管理者に義務付けています。

*建築基準法では、定期的に一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者など専門の技術者が調査を行い、特定行政庁に報告することが義務づけられています。これが『定期調査報告制度』です。 (建築基準法第12条 参照)

1.避難、設備に関する制限...階段、排煙設備、非常用照明設備など(建築基準法第35条、建築基準法施行令第126条の2、第126条の4、など)

2.内装制限...火災の初期段階での防火、避難経路の確保(建築基準法施行令第128条の4、第117条1項 参照)

3.構造制限(防火上)...防火上の構造制限です。階数・規模が一定以上のものは、耐火建築物や準耐火建築物にしなければなりません。(建築基準法第27条 別表1 参照)

4.立地に関する制限...と畜場、火葬場、汚物処理場、ごみ焼却場、卸売市場などは、周囲に及ぼす影響が大きいため、その敷地は原則として、都市計画で決定されます。

5.その他の制限...特殊建築物の用途に応じて、制限されます。例えば、学校・病院などの居室の必要採光面積、学校・病院・共同住宅の廊下の幅、共同住宅の各戸の界壁の遮音構造など。(建築基準法第30条、建築基準法施行令第114条1項)

★特殊建築物の建築確認申請の手続きが必要 (改正有 100㎡から200㎡へ)

1.床面積が、 200㎡ 100㎡ を超える特殊建築物を建築(新築・増築・改築・移転)する場合(建築基準法第6条1項1号 参照)

2.200㎡ 100㎡ を超える建築物を用途変更して、特殊建築物にする場合(建築基準法第87条、建築基準法施行令第137条の9の2、第137条の19 参照)

(例:床面積の合計が500㎡の共同住宅の一部を床面積の合計75㎡の住宅の保育所への用途変更では、 200 ㎡ 100㎡ を超えていないので確認申請は不要です。)

| 第二条 (続き) |

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

四 居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

(続く) |

★2条4号:定義:居室

次は、「居室」の定義です。

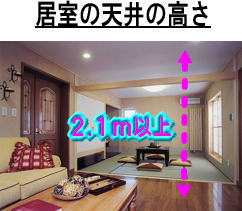

★居室(4号)とは...「居住、執務、作業、集会、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」です。

この定義に従えば、一般の住宅の場合、居室とは「居間」「寝室」「台所」が該当します。

なお、事務室、病室、教室、観覧席なども居室です。

しかし、「玄関」「便所」「浴室」「脱衣室」「洗面所」「押入れ」「納戸」「廊下」は、その使用が一時的ですので居室では在りません。

倉庫、自動車車庫、無人の機械室なども、居室ではありません。

★どうして、居室を区別するのか ~これも様々な制限をするために~

基本的に、建築基準法は「最低の基準を定めています」(建築基準法第1条)

そこで、「特殊建築物」(2号)とは、学校や病院、劇場や共同住宅、火葬場などであると定義し、この後の条文で制限の対象としていますように、生活の基盤となる「居室」とは何かを定義し、こちらにも制限の網をかけて国民の健康などを考えた親切な規定です。

具体的には、「居室」となると、健康や衛生面での、採光や換気(建築基準法第28条)、石綿やシックハウス対策(建築基準法第28条の2)が必要となります。

★居室となると、建築基準法では、

1.健康・衛生の観点からの規制

居住の目的のための居室については、

① 採光に関する基準(建築基準法第28条第1項)と

② 換気に関する基準(建築基準法第28条第2項)

をクリアーすることを必要としています。

ただし居室として使用する地下室については、採光の基準が適用されず、その代わりに衛生上必要な防湿の措置等を行なうことが必要とされています(建築基準法第29条)。

さらに、

③ 石綿の使用の禁止やいわゆるシック・ハウス対策の規定があります(建築基準法第28条の2)。

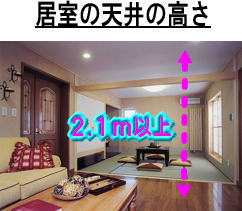

また、天井の高さ 2.1m以上(建築基準法施行令第21条)、床の高さ(建築基準法施行令第22条)も規制されます。

2.避難・防火の観点からの規制

排煙設備(建築基準法第35条、建築基準法施行令第126条の2)、非常用の照明設備(建築基準法施行令第126条の4、第126条の4)、内装制限(壁、天井の不燃化。建築基準法第35条の2、建築基準法施行令第28条の4))などがあります。

| 第二条 (続き) |

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

五 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。

(続く) |

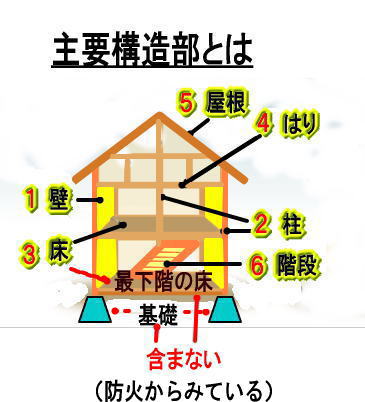

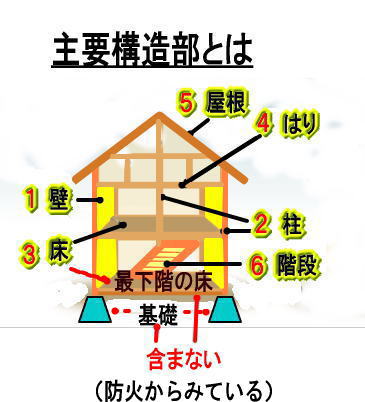

★2条5号:定義:主要構造部

次は、建築物を構成しています、建築物に欠かせない「主要構造部」です。

★主要構造部(5号)とは...建築物の構造上、重要な役割を果たしている部分のことで、

①壁

②柱

③床

④はり

⑤屋根

⑥階段

の6種であると定義しています。

しかし、注意するのは、最下階の床、間仕切り用の壁、間柱、つけ柱、局所的な小階段などは主要構造部から除外されています。

同じ床であっても、最下階の床は含まれていないことに特に注意が必要です。また基礎も、主要構造部には含まれません。

屋内の階段は、主要構造部ですが、屋外の階段は、主要構造部ではありません。

これは、 防火上から見た主要な構造部と考えると良いようです。

★主要構造部に対する制限

1.大規模木造建築物の禁止(建築基準法第21条)

2.特殊建築物は、階数や面積に応じて主要構造部を「耐火構造」とすること。(建築基準法第2条9の2号)

★注意:「主要構造部」に似たような言い方で、試験によく出る「構造耐力上主要な部分」があります。

「構造耐力上主要な部分」とは、建築基準法施行令第1条第3号

<参照>建築基準法施行令第1条第3号

構造耐力上主要な部分

「基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう」

地震や風などの外力に対して、構造耐力上の安全性の確保を目的にしています。

構造耐力上主要な部分には、基礎が入っていますが、階段は入っていません。

{設問} 平成20年 管理業務主任者 試験 問17 選択肢2

2 主要構造部とは、壁、柱、床などであり、同法施行令第1条で定義される「構造耐力上主要な部分」と同じものである。

答え: 誤っている。

建築基準法第2条5号

「五 主要構造部(とは) 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小 ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。」とあり、基礎や最下階の床などが入っていない。ここは、防

火上での主要構造部を規定する。そして、同条施行令1条3号

「三 構造耐力上主要な部分(とは) 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根 版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動

若しくは衝撃を支えるものをいう。 」とあり、基礎なども入っている。

主要構造部と構造耐力上主要な部分は異なっている。

★試験によく出る「瑕疵担保責任 →契約内容不適合責任 」との関係

この「構造耐力上主要な部分」については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」で新築住宅に関する10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。(品確法第94条、同第95条参照)

ただし、品確法では、「構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く」となっていますので、注意してください。

参考: 「瑕疵担保責任のサイト」

<参照> 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (民法の改正に合わせた)

(住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任の特例)

第九十四条 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から十年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百十五条、第五百四十一条及び第五百四十二条並びに同法第五百五十九条において準用する同法第五百六十二条及び第五百六十三条に規定する担保の責任を負う。

民法第六百三十四条第一項 及び第二項 前段に規定する担保の責任を負う。

<参照> 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (民法の改正に合わせた)

(新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例)

第九十五条 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について、民法第四百十五条、第五百四十一条、第五百四十二条、第五百六十二条及び第五百六十三条に規定する担保の責任を負う。

民法第五百七十条 において準用する同法第五百六十六条第一項 並びに同法第六百三十四条第一項 及び第二項 前段に規定する担保の責任を負う。この場合において、同条第一項

及び第二項 前段中「注文者」とあるのは「買主」と、同条第一項 中「請負人」とあるのは「売主」とする。

| 第二条 (続き) |

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (改正有:平成30年6月27日公布)

六 延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等」という。)から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する部分を除く。

イ 防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分

ロ 建築物の外壁面と隣地境界線等との角度に応じて、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのないものとして国土交通大臣が定める部分

隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。

(続く)

|

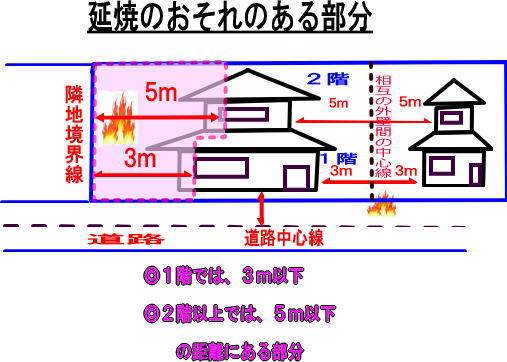

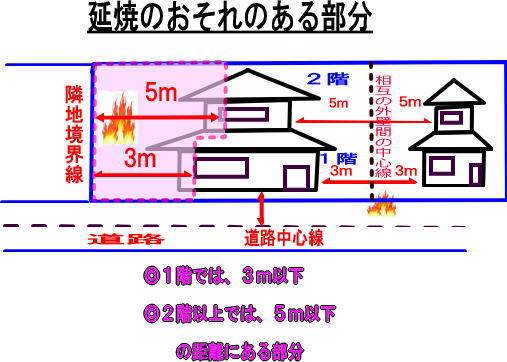

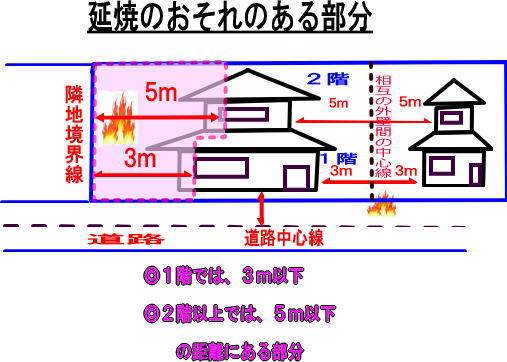

★2条6号:定義:延焼のおそれのある部分

次は、「延焼のおそれのある部分」を見ていきましょう。

これは、建築物間の延焼を抑制するため、防火措置を講じる必要のある建築物の部分を明らかにしています。

★どうして、規制するのか

建築物の燃え易い部分を指定して、延焼の防止をします。

----------------------------------------------------------

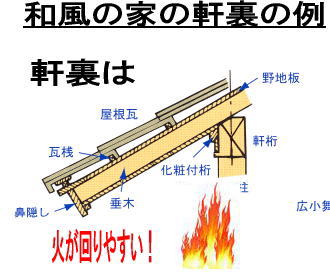

★延焼のおそれのある部分(6号)とは...(改正前の考え方)

木造なら、この6号で規定される範囲(3mとか5m)内にある、屋根、軒裏、外壁や外壁の窓など開口部が考えられます。

つまり、①隣地境界線

②道路中心線

③建築物相互の外壁の中心線 (同一敷地内の二以上の建築物の外壁の中心線とする。ただし、延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は一の建築物とみなす。)

から、

ア.1階にあっては、3m以下

イ.2階以上にあっては、5m以下

の距離にある建築物の部分 です。

----------------------------------------------------------

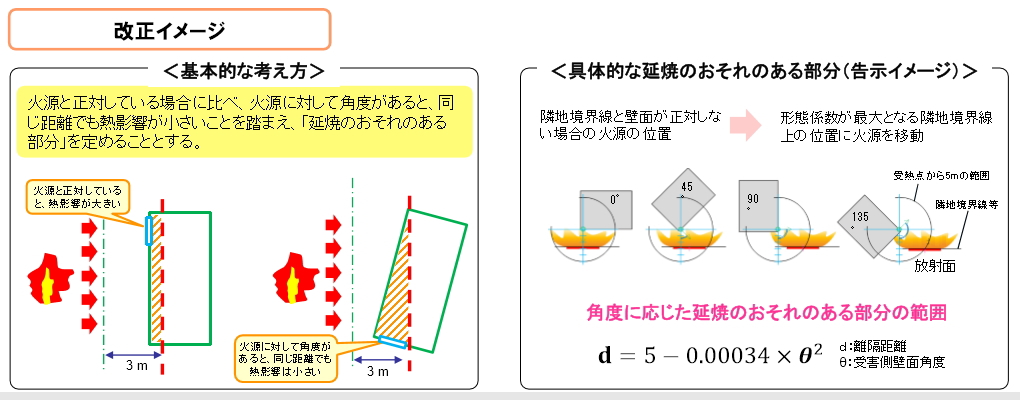

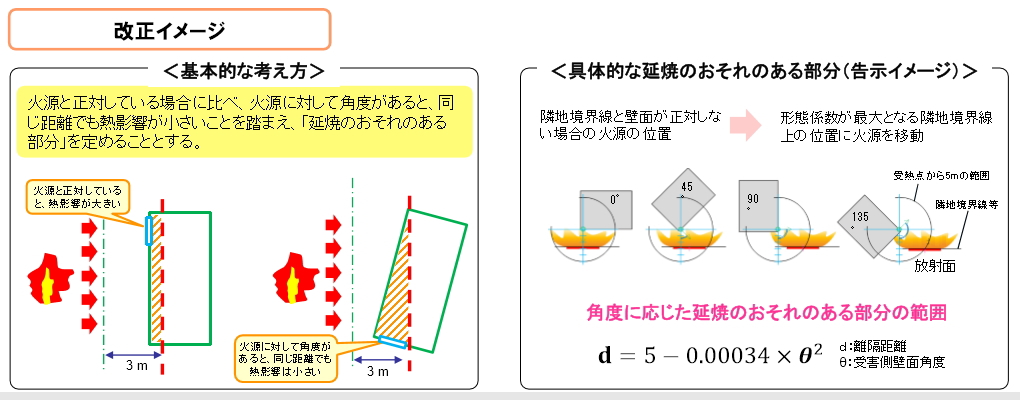

★平成30年6月27日公布による、「延焼のおそれのある部分」(6号)とは、

6号本文での規定は、改正前と同様です。

延焼線は、

① 隣地境界線

②道路中心線

③2以上の建築物の外壁の中心線(2つの建築物の合計延べ面積が500㎡をこえるもの)

でここは、変わっていません。

、

改正前にはなかった、但し書き

ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する部分を除く。

イ 防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分

ロ 建築物の外壁面と隣地境界線等との角度に応じて、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのないものとして国土交通大臣が定める部分

があり、

ロ が新しく追加され、延焼のおそれのある部分には、該当しなくなりました。

★建築物の外壁面と隣地境界線等との角度について

第2条6号の ロ 。これは、火の元(火源)と正対している部分(垂直にあたる部分)と、火源に対して角度がある部分(正対していない部分。斜めになる部分)では、同じ距離でも、熱の影響度に差があることが分かったために、新しく設けたものです。

熱が斜めに当たる場合、広い面積に熱量が分散されるため、同じ熱量でも3mや5mの延焼線を角度によって緩和する考え方です。

例えば、隣地境界線等から、建築物の階の区分ごとに次の式によって計算した隣地境界線等からの距離以下の距離にある当該建築物の部分の計算式は、以下のようになります。

d=max{D,A(1-0.000068θ2)}

d 隣地境界線等からの距離(単位メートル)

D 次の表の上欄に掲げる建築物の階の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる数値(単位メートル)

一階 2.5 二階以上 4.0

A 次の表の上欄に掲げる建築物の階の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる数値(単位メートル)

一階 3.0 二階以上 5.0

θ 建築物の外壁面(隣地境界線等に面するものに限る。)と当該隣地境界線等とのなす角度のうち最小のもの(当該外壁面が当該隣地境界線等に平行である場合にあっては、零とする。)(単位度)

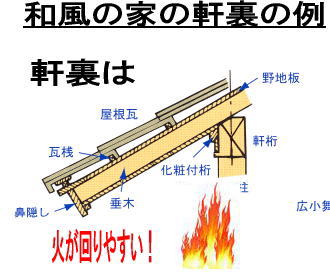

★延焼のおそれのある部分の制限

第2条6号の「延焼のおそれのある部分」に該当すると、防火の規制があります。

この規定は、建物の軒裏等は着火しやすく、延焼があるため防火上の強化措置を要求します。たとえば、木造をモルタル造りにすることが要求されます。(建築基準法第2条9の3号、建築基準法施行令第109条の3 参照)

しかし、この部分は、類焼を防ぐための最小の範囲を示しているだけで、この範囲以外なら、決して延焼のおそれがないことはありません。

最終更新日:

2025年 3月16日:令和7年4月1日施行に合わせた。

2024年 2月21日:令和5年(2023年)の出題年を入れた。

2023年 5月30日:少し、文を見直した。

2023年 2月27日:令和4年(2022年)の出題年を入れた。

2022年 3月 8日:ピンク字見にくいので、緑字にした。

2022年 3月 5日:建築基準法と都市計画法の関係を追記した。

2022年 2月20日:法の条文の更新と、文章を見直した。

2021年 2月 4日;品確法を民法の改正に対応した。

2019年 8月 8日:施行:令和元年6月25日に対応した。

第6条6号の改正。

2018年 3月19日:「田園住居地域」を入れた。

2018年 3月17日:平成29年と平成28年の出題年を入れた。

2016年 3月 5日:平成27年に出題年を入れた。

2015年 4月15日:平成27年6月1日施行の建築基準法改正と、平成25年の出題年を入れた。

2014年 2月23日:平成25年の出題年を入れた。

2013年 3月24日:平成24年の出題年を入。

2011年 5月 8日:2条の追加 号を入れた。

2011年 1月30日:H22年の出題年を入れた。

2010年1月24日:H21年の出題年入れた。

2009年3月6日

前へ

次へ

次へ

*総合ページへ、*映画・演劇評論へ、*楽しいゴルフへ、*写真集へ、*目指せ!マンション管理士・管理業務主任者へ、*「超解説 区分所有法」へ、*「要約 建築基準法」へ、 *ヨーロッパ旅行記へ、*ヨーロッパ 写真集へ、*ヴェトナム、アンコール・ワット旅行記へ、*スリランカとインド旅行記へ、 *ロシア旅行記へ 、*「讃岐 広島へ帰る」へ 、*金町団地の建替闘争の記録へ 、★「マンション管理士 香川事務所」へ

次へ

次へ